El fútbol en la escuela. Nuevos tiempos, nuevos enfoques. Relato de una experiencia

El fútbol como deporte masivo penetra en el seno de la sociedad, y esta le asignará un lugar de relevancia. No caben dudas de que en América Latina ocupa un espacio de privilegio, y la sociedad uruguaya no es la excepción. La escuela pública como espacio de legitimación de saberes puede reproducir los valores del fútbol como espectáculo o redirigirlos hacia fines educativos, para formar ciudadanos críticos, participativos y productivos, capaces de disfrutar de actividades colectivas. El objetivo de este artículo es presentar una propuesta para el abordaje del fútbol en la escuela, finalizando en un torneo escolar con un reglamento alternativo donde, además de la vivencia del deporte, se puedan desprender conocimientos y contenidos del programa escolar vigente (ANEP. CEP, 2009) que serán tratados en el salón de clase en conjunto con la maestra referente.

Desindustrialización. Reconstruir la identidad local

El presente artículo describe un proyecto de trabajo en Educación Común. La experiencia que se narra se llevó adelante con un grupo de niños

de los sextos grados. La investigación se desarrolló en modalidad de Club de Ciencias, y se trabajó acerca del impacto de la desindustrialización en

nuestra ciudad. Es por esta razón que se partió de la observación directa y la percepción del alumnado, para plantear la pregunta investigable que fue

el punto de inicio y de retroalimentación durante todo el proceso.

El trabajo consistió en la investigación sobre la influencia que tuvo el cierre de las industrias que dieron origen a la villa, al pueblo y finalmente a la ciudad de Juan Lacaze en el departamento de Colonia.

Las industrias textil y papelera formaron parte por años de la idiosincrasia y las costumbres locales; forjaron la identidad de la ciudad como única e incomparable respecto a otras del departamento. Generaciones enteras de familias, que aseguraban su sustento a partir del empleo y de la seguridad que estas industrias brindaban, en el año 2017 debieron enfrentarse al cierre definitivo de ambas. A partir de allí se comenzaron a suscitar cambios sociales ampliamente visibles en toda la población.

La investigación incluyó un marco de referencia en el que se pudo observar el contexto y los antecedentes de la problemática tratada, tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y emocionales a la hora de formular las hipótesis.

La metodología utilizada fue sobre la base de encuestas, entrevistas, visitas, observación. Se analizó una muestra de setenta y seis personas que respondieron a la encuesta y brindaron testimonios de vida respecto al tema

Fiesta del Chocolate. Secuencia didáctica en el Área del Conocimiento Social

Esta secuencia se realizó en el marco de la formación continua, las maestras trabajaron en acompañamiento con la directora Susana Fernández y la formadora Margarita Presno.

En el marco de la formación continua, las docentes plantearon trabajar con la Fiesta del Chocolate, evento que en la ciudad se volvió un suceso relacionado a la cultura de la zona.

Si bien el chocolate –en realidad, el cacao– es de origen americano, a este departamento llega de la mano de inmigrantes suizos que tradicionalmente

elaboran chocolate, y son famosos y reconocidos por dicha actividad.

Debido a la pandemia instalada en la región, en el año 2020 se suspendió la original Fiesta del Chocolate, dejando así al pueblo sin el evento que

año a año los convoca y les aporta tanto como comunidad.

Por todo esto, las docentes pensaron trabajar este evento, estudiar la Fiesta del Chocolate desde las Ciencias Sociales, desnaturalizándola y observándola como un fenómeno social que permitía analizar y comprender parte de su cultura y de su realidad, teniéndola presente de otra manera en este año tan particular.

Por supuesto que nada de lo que se trabaja en la escuela debe quedar librado al azar. Por lo tanto, esta secuencia es pensada desde lo particular y desde lo general, y mientras se trabaja el tema también se atienden todos aquellos aspectos que ayudan a desarrollar las maneras de pensar la realidad social con una perspectiva disciplinar.

Para esto, los docentes deben tener presentes ciertos aspectos para asegurar lo planteado anteriormente, un marco teórico referencial que fundamente las decisiones que se toman en la elaboración de las actividades y de la secuencia en su totalidad.

Si bien el tema abordado en esta secuencia didáctica no está directamente presente en el currículo escolar uruguayo hasta cuarto grado, se piensa que la edad del alumnado y el evento permitían abordarlo sin mayor inconveniente en la medida en que, enmarcado en contexto y atendiendo los intereses, le aporta al niño grandes posibilidades de conocimiento y reconocimiento.

Mujeres soñadoras. Los roles de género y el trabajo

Consideramos importante realizar algunas reflexiones iniciales acerca de la relevancia y la oportunidad de abordar la temática de género, los roles de

género y el trabajo desde la mirada de Construcción de Ciudadanía como campo de conocimiento que se nutre de los saberes de varias disciplinas; esto significa un desafío mayor para los docentes al momento de planificar sus secuencias.

Las producciones de teoría e historia social conocida como “estudios de género” se fortalecieron dentro del movimiento feminista estadounidense en

la década de los setenta con el nombre “estudio de mujeres”. La mayor parte de esta elaboración estuvo orientada a restituir el lugar de la mujer en la historia y someter a crítica la consecuencia de la división sexual del trabajo y del patriarcado. En las últimas décadas, y con la influencia de producciones teóricas como las de Freud, Lacan y Foucault, la categoría género se consolidó. Además, como objeto de análisis, se suman los diferentes modos en que se producen las elecciones sexuales y la aceptación. Esto quiere decir que, en definitiva, estas cuestiones sobre género son claves para entender el sistema político, la cultura y la economía de una sociedad.

Para pensar qué o cómo queremos y podemos abordar esta temática tendríamos que considerar, por un lado, los aspectos culturales reconocidos por

la sociedad que enseñan los modos de relacionarse entre los sexos (lenguaje, roles...), los conceptos normativos que permiten interpretar los símbolos que la persona internaliza desde su infancia y cómo inciden la economía y la política en la construcción del género, más allá de entender que el género es una construcción subjetiva. Pensar en roles –entendidos como los papeles o funciones que se desempeñan con relación a una posición o estatus social– implica pensar en la complejidad de su construcción.

La ciudadanía en la escuela

A modo de introducción, consideramos importante destacar ciertas características que definen la concepción de ciudadanía. El concepto es multidimensional y su variación de significados depende del contexto sociohistórico y de las relaciones de poder que se gestan en la sociedad. En este sentido, la construcción de ciudadanía se encuentra ligada a la evolución de los derechos civiles, políticos y sociales.

Este trabajo pretende realizar un recorrido por las distintas acepciones del concepto y propone algunas estrategias para facilitar su abordaje en la escuela.

Derechos y oportunidades en la alfabetización inicial

Este artículo fue adaptado del original publicado en la Revista Práxis Educacional, Vol. 15, Nº 35 (Octubre/Diciembre 2019)

El artículo analiza las decisiones político-pedagógicas en torno a la elección del objeto de enseñanza en momentos de la alfabetización inicial y a la

valoración de los alumnos como ciudadanos portadores de saber, como personas con derecho a poner a prueba y transformar las conceptualizaciones no convencionales sobre la escritura en las situaciones de enseñanza. A fin de profundizar el sentido de estos enunciados, desde un marco constructivista se analizan textos producidos por alumnos de educación infantil y un fragmento de las interacciones en el aula en situación de escritura por los niños. La posibilidad de interpretar estos procesos de construcción conceptual en los alumnos es central para comprender el valor de las transformaciones en la escritura infantil y el tipo de problemas que los educadores necesitan plantear en las situaciones de enseñanza.

Para finalizar, se explicitan algunas discusiones teóricas con la perspectiva de conciencia fonológica y con aportes de las neurociencias.

Presentación. Miradas polifacéticas. Didáctica de la Lengua y de la Literatura Infantil

El primer artículo, “Derechos y oportunidades en la alfabetización inicial” por María Claudia Molinari, analiza las diferentes decisiones político- pedagógicas que rodean la alfabetización inicial, la evaluación de los alumnos como ciudadanos portadores de saber y las posibilidades que ellas brindan. Poner a prueba y transformar las conceptualizaciones no convencionales sobre la escritura es un derecho no siempre reconocido en

las propuestas y situaciones de enseñanza. Desde un marco constructivista se analizan algunos textos que, a través de propuestas que implican a la Literatura, fueron producidos por alumnos de educación infantil. También se analiza un fragmento de las interacciones en el aula en situación de escritura por los niños. La interpretación de los procesos de construcción conceptual en los alumnos es central para comprender el valor de las transformaciones en las concepciones y en la escritura infantil. Es así que se destaca la importancia del tipo de problemas que los educadores necesitan plantear en las situaciones de enseñanza. Sobre el final se explicitan algunas discusiones teóricas con la perspectiva de conciencia fonológica y las neurociencias.

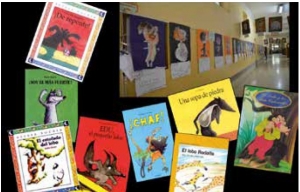

En el segundo artículo, “Literatura e infancia” por Leticia Albisu, la autora realiza un recorrido histórico de la Literatura, desde que los niños no eran sujetos de derecho, cuando no se pensaba en ellos como destinatarios de obras literarias. En el siglo XVIII se comienza con las recopilaciones orales

de historias del folclore, aparecen los primeros autores que de la tradición oral rescataron y reunieron obras dirigidas a niños y jóvenes. Son las que

conocemos como los cuentos clásicos. También se extiende sobre la selección de las adaptaciones de los clásicos y la necesidad de aprender sobre su

calidad literaria, buscando que no se pierda el valor de las obras originales.

El tercer artículo, “Literatura y escuela” es producto de la evaluación de un curso dentro de una maestría de la Universidad de La Plata realizado

por Milagros Blanc y Carolina Saint Esteven, y surge de la observación de la práctica de la intervención docente planificada. Este trabajo transcribe

minuciosamente las preguntas abiertas de las docentes y las respuestas de los niños antes y después de la lectura. El objetivo de la lectura

del cuento en cada grupo no es que los niños conozcan la historia, sino se trata de profundizar en el sentido de las palabras. Resulta interesante, ya

que muestra el modo de las preguntas y el respeto por las respuestas.

El cuarto artículo, “Los clásicos y la convivencia. Secuencia e intervención docente” nace de la colaboración entre la maestra de sexto grado Paola

Laffratta y la formadora Graciela Portillo, en el marco del proyecto Formación en Territorio de PAEPU en una escuela de tiempo completo de Rocha. La

propuesta es una secuencia didáctica sobre la lectura de un clásico, que forma parte de la planificación anual donde la recursividad en el tratamiento de los géneros se plantea como modo de lograr aprendizajes. Se trata de aprender sobre las maneras de organizar las palabras en los discursos literarios. La obra fue seleccionada por su valor literario, por la adecuación al nivel y la pertinencia de que se atiene al programa escolar de sexto grado. Para realizar la secuencia se tuvieron en cuenta las tres dimensiones en la enseñanza de los géneros: la comunicativa (uso), el tratamiento del contenido (sentido) y la composición lingüística (forma), que deben ser diferenciados didácticamente y abordados como tales. El análisis sobre la convivencia y el perfil de los personajes que surgen de la lectura fueron motivo de comentarios especiales en clase.

El último artículo, “Enseñar lengua en la virtualidad en cuarentena” por Dora Riestra, surge en plena pandemia cuando, ante tareas acordadas en el

intercambio con sus nietas, la autora descubre que ni la de ocho ni la de diez años de edad tienen conocimientos de Gramática. Los invito a leer el artículo de la profesora Riestra quien, luego de que las niñas escucharan un cuento leído por ella, les planteó dos consignas: escribir un resumen corto a partir del cuento escuchado (es decir, de qué trata la historia) y encontrar en Internet cuántas clases de palabras hay en nuestra lengua, con el objetivo de conocer el desarrollo real sobre comprensión y escritura para avanzar al desarrollo próximo posible. Se instrumentó el trayecto didáctico del uso a la forma y de la forma al uso, que es imprescindible para incorporar los conceptos gramaticales en la funcionalidad de la Lengua. Entre la emoción de la literatura y la racionalidad de la reflexión gramatical se trabajó para lograr el dominio del lenguaje.

Olga Belocón

Editorial. Nueva realidad... escuelas y LUC

En un contexto sanitario, político y sindical muy complejo para todos llegamos a la edición de QUEHACER EDUCATIVO del mes de junio. A partir del cierre de cursos presenciales en el mes de marzo y ahora con la vuelta paulatina a la presencialidad se abren varias dimensiones que es necesario analizar.

Los vínculos con los niños y niñas se mantuvieron durante este período de emergencia sanitaria debido al gran compromiso de compañeras y compañeros docentes de todo el país, quienes se las ingeniaron para atender cada una de las circunstancias al punto de que el 95% de la totalidad

de la matrícula de primaria mantuvo contacto con sus maestras y maestros.

Una forma nueva, distinta, sin antecedentes de hacer escuela y ahí estuvieron los miles de docentes, en muchas ocasiones dando más de lo posible, asumiendo y una vez más escribiendo la historia del Magisterio uruguayo, dignificando y enalteciendo el noble rol que desempeñan siempre mirando por todos y todas.

En el transcurso, la Federación presentó propuestas para acompañar la nueva realidad: se sostuvo la Radio Butiá para uso público, se hicieron aportes pedagógicodidácticos desde el espacio de nuestra revista y los equipos profesionales que la sostienen, se intentó llegar a los niños a través de radios de alcance local y nacional, en fin, una serie de esfuerzos en la dirección de apoyar a docentes y alumnos en este proceso.

Nos referimos a proceso, porque es así como lo vemos, que sufre cambios que no siempre son bien comunicados por las autoridades responsables de la toma de decisiones y, por ende, no bien entendidos por docentes, familias, la ciudadanía toda.

Desde el 22 de abril fuimos convocados para reabrir las escuelas rurales, salvo las de Canelones. Vivimos momentos intensos, de gran incertidumbre. La Federación trabajó denodadamente para contribuir a generar protocolos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de brindar protección a funcionarios, docentes y niños.

Las autoridades de gobierno resolvieron que la asistencia de los niños, en contexto de pandemia, fuera voluntaria; nos preocupa que esto contribuya a profundizar la brecha entre aquellos que tienen condiciones adecuadas para el aprendizaje a distancia y aquellos que no. Hemos propuesto que se activen programas como Maestro comunitario, Maestros de apoyo, Maestro más maestro, Trayectorias protegidas u otros, que permitan acompañar los procesos de aprendizaje de los niños que presentan rezago.

Ahora, a partir del mes de junio, fuimos convocados a la apertura de las otras escuelas, en todo el país, sin evaluaciones participativas sobre la vuelta a la presencialidad en escuelas rurales, con protocolos detallados de estricta necesidad de limpieza y distanciamiento. Entendemos que los protocolos están para cumplirse y que es indispensable que los materiales suficientes y los auxiliares necesarios para llevar a cabo estas actividades estén garantizados más allá de los protocolos.

Lo que sí queda claro en esta nueva realidad es que nada sustituye la presencialidad del docente a la hora de enseñar; y de ahí, las manifestaciones de compañeras y compañeros demandando el retorno.

Nuestro país cuenta con la herramienta Ceibal para que en materia educativa, en este contexto de pandemia mundial, seamos el país de América Latina que menor impacto sufrió, pero jamás sustituirá la presencialidad del docente en interacción con el niño.

En medio de esta compleja situación sanitaria y con el cambio de gobierno nacional, se presenta una Ley de Urgente Consideración al Parlamento, que contiene más de quinientos artículos que modifican sustancialmente aspectos sensibles para la población. Un mecanismo que, por lo exiguo del tiempo con que se cuenta para su discusión y análisis, limita la calidad democrática. Una ley que, de votarse sin modificaciones, atenta contra la educación pública que la sociedad ha construido históricamente. Contiene una nueva institucionalidad y atenta contra la autonomía de la educación pública consagrada en la Constitución de la República, desarticula el Sistema de Educación Pública a pesar de que se modifica el proyecto original creando una coordinación pública, redefine fines y objetivos de la educación formal, profundiza procesos de privatización de y en la educación, contiene una reforma laboral de carácter punitivo y gerencialista. Por lo antedicho, la Federación rechaza enérgicamente esta ley por su forma y contenido.

Consideramos que lo urgente para la sociedad uruguaya hoy es que se atiendan las demandas desde el punto de vista social y económico, que esta ley no contempla en absoluto.

Tenemos la responsabilidad de defender nuestra Escuela Pública como tantas veces lo hemos hecho y de que más allá de esta emergencia sanitaria, de la que seguramente saldremos, estaremos firmemente en la primera línea defendiendo la escuela de todos para todos, siempre sosteniendo:

“Una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuelas.”

Mtra. Elbia Pereira

Secretaria General de FUM-TEP

Secuencia de enseñanza en Lengua y Ciencias Sociales. Libertad de expresión a través de la escritura: columnas de opinión

La escuela debe enseñar a expresar opiniones, ya sea en el discurso oral o mediante la escritura.

Hemos querido detenernos en la libertad de expresión. Hacer uso responsable de la libertad en una sociedad democrática implica saber que, si bien tenemos derecho a expresarnos libremente, este derecho (como todos) implica un compromiso. Para poder “decir” una opinión pasamos por un proceso en el cual primero debemos estar informados (no se puede opinar de algo que se desconoce). Luego de realizar una búsqueda consciente en diferentes fuentes de información, de escuchar a quienes nos rodean pidiéndoles que nos hagan saber sus puntos de vista acerca de un tema en particular y, posteriormente, hacer una reflexión personal al respecto, nos enfrentamos a la tarea de formar nuestra propia opinión y recién en esa etapa estamos listos para un nuevo desafío: decir lo que pensamos. En este “decir lo que pensamos” se hace necesario saber el “cómo se dice” y, en este caso particular, nos vamos a enfocar en el “cómo se escribe para poder decir”.

En esta instancia queremos compartir una secuencia de enseñanza en sexto grado en el Área del Conocimiento de Lenguas, en el campo de la Escritura, vinculándola con el Área del Conocimiento Social, en el campo de la Construcción de Ciudadanía.

El género elegido en esta secuencia ha sido “columnas de opinión”. Para ello, en el área de Ciencias Sociales se trabajó previamente el concepto de Libertad y sus atributos, los diferentes aspectos de la misma y todo lo que ella implica (conocimiento de derechos, deberes y obligaciones, responsabilidad, conciencia de la importancia de nuestros actos tanto con la sociedad como con el ambiente, el cuidado personal y de los demás, el uso consciente y responsable de las redes sociales, etc.). Luego nos enfocamos en una de las aristas de la Libertad: la libertad de expresión.

Nuestro principal objetivo era lograr que los alumnos interpretaran y produjeran textos con énfasis en el género argumentativo siendo conscientes de los recursos lingüísticos necesarios para la disuasión, y también crear en ellos la autonomía necesaria para vivir en una cultura democrática, plural y crítica. La secuencia de enseñanza apunta a desarrollar competencias tanto en el Área del Conocimiento de Lenguas como en el Área del Conocimiento Social.

El paisaje sonoro. Una invitación a empatizar con el ambiente

La secuencia de actividades que aquí se exponen, se inscribe en una unidad didáctica enmarcada en procesos de enseñanza y de aprendizaje que

apuntan al abordaje de la Educación Ambiental (EA).

Este trabajo pedagógico tuvo lugar en una escuela pública ubicada en la periferia de la ciudad de Montevideo, en el barrio Puntas de Manga; involucró a

niños, niñas y maestras de cuarto grado del turno matutino. Como objetivo general nos propusimos trabajar el ambiente y el paisaje sonoro, a fin de generar sentido de pertenencia e identidad respecto al entorno próximo a la escuela así como al ecosistema predominante en Uruguay, el pastizal.

En este caso concreto se establece, con especial énfasis, el diálogo entre la Geografía proveniente de las ciencias sociales y la Música enmarcada dentro del Área del Conocimiento Artístico. Asimismo, en el marco de la EA resulta importante armonizar las actividades y los emprendimientos con las etapas de desarrollo de los niños. Estos necesitan desarrollar primero un vínculo emocional con lo ambiental (empatía); luego, tener oportunidades para explorar los alrededores urbanos y rurales (exploración); finalmente, abordar problemas y conflictos ambientales desde la multiescalaridad (cf. Sobel, 1995). am

En concordancia con el título del presente artículo, previo a la exposición del trabajo práctico es oportuno reflexionar respecto al alcance y a las

acepciones de las categorías ambiente y paisaje, y su vínculo con la sonoridad.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO