Aprendiendo ciencias en el Nivel Inicial. Algunas ideas

Abordar el trabajo de ciencias con niños de tres, cuatro y cinco años supone, entre otras cosas, reconocer la existencia de una ciencia

escolar que habilite, a través de los contenidos programáticos, desarrollar y enriquecer las ideas con que los niños comprenden y explican

el mundo que los rodea.

¿Por qué es tan importante iniciar a los niños tan pequeños en la actividad científica? Existe un amplio conjunto de investigaciones (por ejemplo, De Manuel y Grau, 1996) que dan cuenta de que las ideas que los niños tienen sobre el mundo que los rodea, se construyen

durante las primeras etapas de su vida, independientemente de que se les enseñe ciencias. La escuela tiene mucho por hacer en estas primeras etapas, y todo el esfuerzo que suponga ahora ese hacer, permitirá a los niños mejorar sus ideas y construir nuevas, más cercanas a las concepciones científicas.

En el presente artículo nos detendremos en el abordaje del concepto de ser vivo, buscando plantear en un primer momento la caracterización

que se realiza sobre este concepto, para luego desarrollar algunos atributos y posibles abordajes prácticos que permitan visualizar un recorrido a lo largo del ciclo.

Vigencia de las especificidades de la Educación Rural

A lo largo de la historia de la educación rural se han establecido fundamentos, líneas de acción en concordancia con lo que se consideró

era su especificidad, que determinaron formas de trabajo y organización, que han dado una impronta especial a la tarea en la escuela

rural y al maestro, a la maestra, que trabajan en ese medio. En el año 1949, esta forma de pensar la educación rural se plasmó en el Programa para Escuelas Rurales (que, con modificaciones, estuvo vigente hasta el año 2008), en el que aparece como concepto novedoso y

estructurador el concepto de “escuela productiva”, que marca fuertemente el papel de la escuela rural como centro educativo para el

alumno y el medio social donde la escuela estuviera inserta.

En ese momento, las especificidades eran dadas por un medio rural muy distinto al medio urbano en cuanto al acceso a las fuentes de información y comunicación; por una población rural en general aislada, que vivía de muy diferente forma a la población de las ciudades;

por situaciones de pobreza, y hasta de miseria, económica y cultural (según lo establecido como cultura en ese momento histórico); que

determinaban que el niño necesitara de otros conocimientos para desenvolverse en ese o en cualquier otro medio en el que le tocara vivir,

y que el maestro recurriera al medio y, reconociéndolo como medio enseñante, planteara la enseñanza.

Sostenemos que la Educación Rural tiene especificidades: la social, como en la década de los cuarenta; y la didáctica, que está dada por el

reconocimiento del potencial que tiene el grupo multigrado, que podríamos llamar la nueva especificidad teórica.

Relato de una experiencia. Tramas y trazos de otras formas de ser, estar y aprender en el Nivel Inicial

El presente artículo pretende compartir los reiterados esfuerzos realizados por el personal docente, para generar otras formas de ser y de

estar en el Jardín de Infantes.

Algunas de ellas las hemos llevado adelante con muchas satisfacciones y en forma sistemática; otras, quizás con más dificultades pero con

las mismas ganas de incursionar en nuevas prácticas, que nos permitan generar nuevos espacios para enseñar y aprender. Una búsqueda que tiene que ver con el encuentro y el trabajo colectivo, junto a una fuerte apuesta a poner en práctica instancias donde circulen los saberes y los vínculos, una búsqueda de un formato propio.

Muchas son las instituciones que han modificado algún aspecto del formato escolar. Según Terigi y Perazza (2006), estas modificaciones

refieren al tiempo que se pasa en la institución, a la organización de los grados, al uso de los espacios o a las formas de integración de la comunidad; elementos comunes a todas las instituciones educativas pero que, al organizarse de otro modo, producen nuevas formas de ser y de estar en esa institución.

«...numerosos estudios han mostrado que estos rasgos tienen consecuencias en el modo en que se organiza la vida cotidiana de quienes asisten a la escuela en calidad de alumnos. Más aún, contribuyen fuertemente a determinar el significado de la experiencia...» (Terigi y Perazza, 2006:2)

La experiencia aquí narrada pretende recoger el espíritu que ha signado a la propuesta pedagógica del jardín desde sus inicios, una

educación para todos, atendiendo a las necesidades afectivas, intelectuales, vinculares de cada niño o niña, apostando a la singularidad

de cada uno, a su derecho a ser reconocido como persona única, especial, diferente. Leer las necesidades de niños y adultos, y atenderlas,

se transforma en nuestro principal desafío como educadores.

Sobre la base de esa lectura de la realidad y convencidas de que el aprendizaje es una construcción que se potencia a partir de las interacciones con los otros, es que comenzamos a organizar el aula en talleres internivelares.

Entendemos que cada taller es una oportunidad especial para promover el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros niños y niñas, además de una excelente oportunidad para descentrarse, intercambiar y flexibilizar la práctica.

La coherencia, constancia y lucha rinde frutos: regularización de compañeras y compañeros auxiliares contratados por Comisiones de Fomento

ES TIEMPO DE CELEBRAR!

Hace varios años nuestra Federación junto a AFUPRIM se propuso dar una lucha por lo que creíamos justo, que se lograra regularizar a los y las compañeras auxiliares contratadas por Comisiones de Fomento de las escuelas, donde las Direcciones escolares y presidentes de Comisión eran los responsables de la contratación.

Golpeamos todas las puertas posibles, nos movilizamos, colocamos el tema en cada oportunidad, en marchas, en actos, boletines, volantes y hoy podemos decir con satisfacción que se pudo lograr.

Gracias a los cientos, a los miles que confiaron en nosotros y hoy alrededor de 300 compañeros y compañeras ven concretarse un sueño que en sus inicios parecía imposible, y de esa forma cerrar un ciclo de más de mil.

Se concreta su estabilidad laboral, que sabrán defender con la excelencia de su trabajo, porque de la mano de los derechos también se asumen deberes.

La FUM-TEP cumple!!!

Porque a la Escuela Pública la hacemos entre todos.

Salud compañeros y compañeras!!!!! Es tiempo de celebrar.

Proyecto "Muévete a tu ritmo"

De la reflexión del colectivo surge, a iniciativa de los docentes a cargo de los talleres de Danza y Educación Física, la organización de un taller a desarrollarse a partir de las 12:15 que contemple los intereses del alumnado, reorganice el espacio y el tiempo, y mejore el clima de convivencia.

Para la elaboración del Proyecto se tomó como punto de partida la situación problema, los objetivos del Proyecto Pedagógico Institucional

y de las Áreas del Conocimiento que involucra, los aprendizajes, intereses y opiniones de los niños, los recursos humanos y materiales

de que dispone la escuela.

Elaborada la propuesta “Muévete a tu ritmo”, se presenta a los alumnos en la modalidad de asamblea de niños. Los alumnos manifiestan

alto grado de aceptación y proponen diferentes ritmos que les gustaría interpretar.

Una experiencia de robótica en las aulas

En este artículo se presenta una experiencia de trabajo educativo en torno a robótica, llevada adelante en un Club de Niños del Cerro de Montevideo, al que asisten ciento doce niños y niñas de nueve escuelas públicas de la zona.

«La era digital requiere aprendizajes de orden superior que ayuden a vivir en la incertidumbre y la complejidad. (...) requiere desarrollar hábitos intelectuales que preparen para un futuro en el cual casi todo es más accesible, complejo, global, flexible y cambiante; exige la capacidad de afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa”, la capacidad para arriesgar y aprovechar los errores como ocasiones de aprendizaje (...)»

(apud Pérez Gómez, 2012:17)

Ciencia y arte “a la mano” Aprendiendo en y desde la naturaleza

El objetivo de este trabajo es presentar una actividad realizada por un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias (Universidad

de la República), dirigida a un grupo de sexto grado de la Escuela Nº 267 “Euskadi” a lo largo del año lectivo 2014, y motivar a maestros

y otros docentes a embarcarse en experiencias similares. Esta actividad intentó ofrecer una aproximación a la investigación científica desde el contacto directo con la naturaleza, integrando varias áreas del conocimiento del currículo escolar vigente. El estudio de los artrópodos fue

el centro temático y se promovió la expresión artística de lo vivenciado en distintos momentos del proceso.

Pensando la clase. Un colectivo docente en movimiento. Tercera narrativa de la experiencia en curso

¿Cómo organizamos la clase desde lo cotidiano? ¿Cómo circula el conocimiento en el aula? ¿Cómo abordamos un programa escolar que abarca una abrumadora carga de contenidos presentados por disciplinas?

En la Metodología Natural e Integral, creada por la maestra uruguaya Cledia de Mello, encontramos una propuesta diferente que nos permite transitar nuevos caminos y ensayar ciertas respuestas a estas interrogantes.

En diálogo con nuevos aportes disciplinares, con distintas vertientes teóricas y con nuestras diversas experiencias docentes, apostamos

a reinventar desde el presente algunas ideas potentes que Cledia legó a nuestra tradición pedagógico-didáctica.

Compartimos en esta narrativa –la tercera que el colectivo pone a disposición– parte de ese recorrido que estamos transitando. Las dos publicaciones previas están detalladas en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

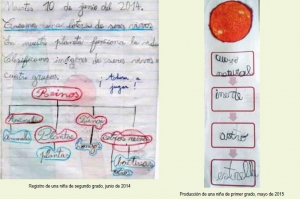

En este caso reflexionamos a partir de las líneas temáticas publicadas en 1988, en el marco de la elaboración de las Pautas Curriculares del

Centro de Educación Natural e Integral (CENI).

Inicialmente, la lectura de este documento nos posibilitó identificar una serie de conceptos potentes para enseñar a organizar el pensamiento, apreciando a la vez su lógica integradora en cuanto que todos los contenidos de enseñanza se presentan allí interrelacionados. En forma simultánea, contrastamos esta propuesta con los avances al presente de las distintas disciplinas y con lo explicitado en el programa escolar vigente.

Todo estuvo, asimismo, en diálogo con nuestras prácticas docentes en los más diferentes contextos y fue discutido desde la trayectoria del colectivo hasta el momento.

¿Ser o no ser? Entre las figuras del espacio y las validaciones

El presente artículo refiere al trabajo en quinto y sexto grado; haremos foco en el proceso de validación en matemática. Abordaremos

la validación desde el trabajo geométrico, en particular con figuras del espacio. Las actividades que se presentan atienden distintos tipos

de representaciones de figuras del espacio y algunas propiedades de prismas rectos, oblicuos y pirámides.

Al recorrer estas actividades pretendemos identificar las propiedades de esas figuras que están en juego. También se tiene como objetivo establecer un cierto conjunto mínimo de características que definan a las figuras del espacio con las que estamos trabajando.

A su vez, la idea es que a medida que realicen las actividades, los alumnos puedan establecer argumentaciones con el fin de validar su

trabajo, ya sea a través de descripciones, explicaciones o distintos tipos de pruebas. Asumimos que el trabajo con la validación en matemática

ayuda a desarrollar un alumno autónomo en relación al hacer matemático.

Un viaje geométrico

Este trabajo es una producción colectiva, que se desarrolló en el marco de una propuesta coordinada y colaborativa de las maestras que forman el equipo de Nivel Inicial de la Escuela Nº 14 “José de San Martín”. Es uno de los tantos proyectos que surgen del camino compartido.

En este caso, la propuesta de trabajo se gestó a partir de una salida didáctica.

Se desarrolló una unidad, pero a los efectos de este artículo, seleccionamos únicamente los contenidos y actividades específicos de geometría, presentándolos en forma de secuencia didáctica no como una sumatoria de actividades, sino como actividades que guardan coherencia entre sí y permiten una profundización y complejización, habilitando diferentes modos de acercamiento a los contenidos.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO