EN MAYO: XII CONGRESO DE LA FUM-TEP

La Federación Uruguaya de Magisterio -Trabajadores de la Educación Primaria realiza su XII Congreso en Montevideo, en las fechas que se detallan:

-8 de mayo. Inauguración del XII Congreso – Sala de Actos de AEBU. Hora 18:00.

-8 y 9 de mayo: Trabajo en Comisiones

-31 de mayo: Plenario

El 8 M en el aula

"El 8 M en el aula. Una mirada a las mujeres"

Compartimos con ustedes la propuesta ganadora del Concurso de Trabajos Pedagógico - didácticos 2018, de nuestra Revista QUEHACER EDUCATIVO.

Este trabajo fue presentado por las maestras María Cousillas, Marie Etcheveherre, Adriana González, Elisa Michelena, Leticia Prieto y Nathalie Puga, de Montevideo.

Este artículo es publicado con el propósito de enriquecer el trabajo en el aula de todas las maestras del país. En estos días se está repartiendo el número completo de la Revista en todas las escuelas.

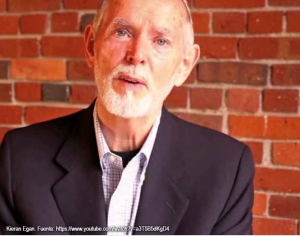

La propuesta de Kieran Egan. Principios para la selección, elaboración y valoración de materiales didácticos

Comencemos con una interrogante: ¿por qué los estudiantes se muestran, en muchas ocasiones, indiferentes ante materiales didácticos

que son seleccionados y/o elaborados para despertar el interés y propiciar el aprendizaje?

De ella se desprenden, muchas veces, respuestas simplistas: “nada los estimula”, “pocas cosas llaman su atención”, “no les gusta leer”...

Aunque esa actitud de apatía, de rechazo y, en algunos casos, de repudio, responde a múltiples factores (poca legibilidad del material, escasa

alfabetización en la lectura del texto implicado, problemas en el vínculo con el docente, entre tantos otros), en esta oportunidad se aborda

una razón sustantiva que está sustentada en la teoría de las formas de comprensión de Kieran Egan: esa indiferencia se corporiza por la escasa consideración que se tiene, en la construcción de los dispositivos de enseñanza, de las verdaderas necesidades cognitivas y afectivas

de los estudiantes. Esto deja en evidencia la poca consideración que se tiene, en el proceso de planificación pedagógica, de uno de los principios básicos para la selección de contenidos y la significatividad psicológica, que implica tener presentes las representaciones de

los estudiantes, sus conocimientos y posibilidades cognitivas (Gojman y Segal, 1998).

Kieran Egan, fundador de lo que muchos autores denominan la Teoría de las formas de comprensión, entre otras cuestiones plantea una serie de principios que pueden estructurar o guiar la planificación de la enseñanza. Estos principios, denominados por el autor principios de aprendizaje, varían de acuerdo al tipo de comprensión de las personas. En este artículo se abordan los principios de aprendizaje de la

forma de comprensión romántica (entre ocho y quince años de edad aproximadamente). Lo expresado admite las siguientes interrogantes:

¿cuáles son esos principios de aprendizaje?, ¿cuál es el marco teórico que los sustenta?, ¿qué implica una forma de comprensión?, ¿cuáles

son las características de la forma de comprensión romántica?, ¿de qué manera se pueden aplicar esos principios para la selección, elaboración

y valoración de materiales didácticos o didactizados? Estas preguntas actúan como ejes vertebradores del presente trabajo.

Del agua de cañada al agua potable. Una forma de integrar conceptos

La secuencia de trabajo sobre el proceso de potabilización del agua que se desarrollará, permite instalar un problema, una pregunta que potenciará en los alumnos un actuar en la búsqueda. Apelar a conocimientos que se han trabajado en el curso. Llevar adelante

procesos de aprendizaje que les posibilitarán apropiarse significativamente de lo conceptual, así como de formas de pensar que caracterizan

a la disciplina: observar con intencionalidad, formular interrogantes, elaborar explicaciones provisorias, experimentar, comprobar o no

para nuevamente generar nuevas interrogantes y posibles explicaciones. Analizar diversas variables en el proceso, intervenir en otros aspectos

y abrir nuevas líneas de investigación, lo que nos moviliza puesto que dejamos de tener controlado todo como un proceso lineal del que ya sabemos sus resultados.

Infografía. Un recurso didáctico muy valioso

El presente artículo tiene como objetivo presentar las posibilidades que desde las Áreas del Conocimiento de Lenguas y Matemático ofrece

la lectura de un tipo de texto discontinuo: las infografías.

Lo importante es focalizar aquellos aspectos del texto que “ayudan” a potenciar situaciones de enseñanza en cada área. El itinerario lector a

proponer al alumno no debe ser exhaustivo, sino selectivo. Se incluyen propuestas de trabajo para los tres niveles de la enseñanza primaria.

Reflexión y construcción de aprendizajes desde el aula. Experiencia práctica

La intervención del maestro de apoyo escolar en la escuela común, tanto en primer ciclo como en el nivel inicial, se enriquece enormemente del trabajo dentro del aula y junto al maestro de clase.

Para garantizar el acceso al conocimiento en condiciones de igualdad de oportunidades, es fundamental la planificación de sistemas de

apoyo que tiendan a eliminar las barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso al aprendizaje.

Es así que al momento de planificar los dispositivos de intervención, en el marco de una planificación que parte de contenidos programáticos

jerarquizados y de una evaluación diagnóstica que marca las necesidades a atender en el grupo, los maestros nos enfrentamos al siguiente

desafío, plasmado en la presente interrogante:

¿Es posible atender a las diferentes modalidades de aprender de nuestros estudiantes, sin desatender las necesidades grupales?

En la cultura maliké (región occidental de África), la diversidad es un valor que significa interacción para el beneficio mutuo; mientras

que en las sociedades occidentales, la diversidad resulta un antivalor.

Sin ahondar en dicha discusión y en todos los entramados conceptuales que subyacen a Reflexión y construcción de aprendizajes desde el aula

dicha afirmación, está claro que los docentes nos enfrentamos al enorme desafío de atender las diversas modalidades de aprendizaje de

nuestros alumnos.

Si bien inicialmente esto puede ser percibido por el docente como un escollo, se puede transformar en una oportunidad para el crecimiento

de todos los integrantes del grupo.

Desde un encuadre ético que aspira a lograr que cada uno de nuestros estudiantes cuente con la mayor cantidad de oportunidades para acceder al conocimiento, un currículo flexible organiza su enseñanza considerando las diferencias sociales, culturales y de estilos de aprendizaje, apostando a un proceso rico en avances y sin perder de vista los resultados.

Sería necesario, imprescindible quizá, preguntarnos acerca de qué conceptos, prejuicios, ideas subyacen en nuestras prácticas docentes,

qué temores, qué emociones se movilizan en nosotros cuando nos encontramos con un estudiante que interpela nuestro quehacer docente, que nos enfrenta a la incertidumbre o al desconcierto de no saber cómo comenzar a trabajar con él.

Solo si podemos tomar contacto con aquello que nos genera incertidumbre, temor, rechazo, dolor podremos tener el valor ético y personal

de trabajar en ello, en pos de cumplir en forma honesta nuestra labor profesional de enseñar.

Apuntes iniciales para discutir la noción de inclusión educativa

Las líneas que se presentan a continuación toman la forma de un ensayo, no pretenden constituirse en un texto sustentado en un riguroso

trabajo de campo ni en una enjundiosa articulación teórica. Lejos de esas pretensiones, las guía la intención de aportar a la reflexión acerca

de uno de los núcleos problemáticos fundamentales que atraviesa hoy la educación uruguaya.

Me refiero a las formas a través de las cuales será posible construir una educación que garantice la más plena satisfacción del derecho a la

educación de todos los integrantes de las nuevas generaciones. Sabemos que al tratarse de la satisfacción de un derecho, no es posible justificar

su no cumplimiento sobre la base de faltas o “carencias”, que portarían quienes precisamente son los sujetos de ese derecho.

Introducción. Mesa redonda. "Educación e igualdad"

Desde comienzos de 2014, en la revista QUEHACER EDUCATIVO se cuenta con un espacio en el que los maestros comparten experiencias

de aula que reflejan la intención de brindar posibilidades de aprendizaje a todos los sujetos que allí asisten, más allá de la inexorabilidad

de los determinismos socioculturales sobre los aprendizajes. Diferentes propuestas se han gestado, se han compartido, y se han podido leer en

los diferentes números de la revista en estos años.

Además se convoca a colegas que dan luz teórica a estas cuestiones, reflexionan sobre las prácticas educativas en articulación con la teoría. Tras dos años de compartir este tipo de artículos se culmina el presente año lectivo con una mesa redonda, donde los convocados a seguir reflexionando en torno al tema Educación e Igualdad son amigos de la casa: Doctor en Educación Pablo Martinis, Maestro y Licenciado en Educación Sebastián Valdez, Maestra Inspectora Nacional de Educación Especial Carmen Castellano, Maestra Inspectora Regionalizada de Educación Especial Rosamaría Tiscordio, Maestra Directora Carmen Seveso, Maestra Gimena Navarro y Maestra Directora Laura Battaglia.

Los artículos que se publican en la revista, que llevan un proceso de reflexión y debate previo a su edición, así como la instancia de mesa

redonda, son espacios que apuntan al trabajo colaborativo entre los diferentes agentes de la educación, posibilitando así «participar de un pensamiento distribuido (...), donde el proceso no es jerárquico, sino asentado en la participación y ayuda mutua entre iguales sin la matización de posiciones asimétricas asociadas a la jerarquía convencional» (Pérez Gómez, 2012:163).

En el marco del derecho a la igualdad y del respeto a la singularidad, se busca entonces «...generar prácticas genuinamente alternativas y, por qué no, emancipatorias» (Baquero, 2012:19)

Una alternativa ala fracaso escolar. Hablemos de buenas prácticas

El pasado 16 de abril fue presentado el libro Una alternativa al fracaso escolar. Hablemos de buenas prácticas, de Alicia Kachinovsky y Beatriz Gabbiani.

Cabe destacar que es el resultado de un esfuerzo de interinstitucionalidad entre ANEP y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

La presentación estuvo a cargo de la Inspectora Maestra Graciela Almirón (ANEP, Dirección Sectorial de Planificación Educativa) y del Dr. Prof. Agdo. Pablo Martinis (UdelaR, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).

En consideración a que este libro es el producto de una propuesta que conceptualmente se encuentra en sintonía con nuestra forma de concebir el trabajo en políticas educativas, lo recomendamos especialmente a nuestros lectores a través de las palabras de una de sus presentadoras.

Pensando la enseñanza de las Artes Visuales

Tal como establece la propuesta programática actual: «El arte ha buscado su autonomía como espacio cultural en el cual la obra de arte

gana protagonismo y difusión social. Desde la perspectiva histórica es un hecho estético con elevado interés histórico.

Cada obra de arte puede ser interpretada desde dos aspectos, por un lado expresa y sintetiza una concepción del mundo que el artista transmite y por otro trata de concientizar al observador imponiéndole un lenguaje.

Una mirada estética de la obra de arte implica descubrir cómo los objetos artísticos valen no por lo que presentan sino por lo que representan.

[...] Todo ser humano necesita comunicar sus ideas, sentimientos, sus experiencias vitales y lo hace a través de diferentes lenguajes. [...]

El mundo del arte en la actualidad muestra experiencias estéticas diversas, complejas, que se crean a partir de la integración de diferentes lenguajes artísticos.» (ANEP.CEP, 2009:70)

«El arte se presenta como una construcción social cambiante en el espacio, el tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los objetos artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público.» (Hernández, 1996:19)

Ante las representaciones de las obras de arte, decimos representaciones ya que las obras se encuentran en los museos, no puede haber miradas únicas, sino diferentes formas de interpretación; el significado se construye de acuerdo con la necesidad de interpretar la realidad. De aquí, «Elliot Eisner distingue (...) una educación artística extrínseca (que utiliza el arte como instrumento para la comprensión de otras áreas de conocimiento) y una educación artística intrínseca (con valor en sí misma)» (ANEP. CEP, 2009:71), y es por este camino que transitaremos al entrar al mágico mundo de Vincent van Gogh.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO