Del conflicto, de la convivencia y de la cultura política

Las formas que las violencias vividas por los adolescentes y jóvenes han adoptado en el país han sufrido grandes modificaciones en los últimos veinte años. Nos concentramos aquí en aquellas que se vinculan a los problemas de convivencia y al conflicto escolar en el ámbito de la enseñanza media básica en Uruguay.

Efectivamente, los centros de enseñanza constituyen espacios en los cuales el conflicto y la violencia son tramitados permanentemente.

En la mayoría de ellos se observa la naturalización de la figura del adolescente violento, como causante del conflicto escolar. Asimismo,

crece paulatinamente la separación del centro educativo y de la comunidad, separación que se agudiza con los actos de violencia que algunos

padres tienen contra los docentes.

Lo que procuraremos mostrar es la relación existente entre respuestas individualizantes (sanción, expulsión, derivación) y la consolidación

de prácticas que sitúan en el adolescente peligroso y su familia las causas de la violencia escolar. Malos resultados, exclusión escolar, construcción de la figura de adolescente peligroso, y separación de la comunidad y de los padres, constituyen los ejes en que se juega y expresa el conflicto educativo. En este escenario focalizamos algunas posibilidades que la participación ofrece, a pesar de las dificultades

que algunos dispositivos basados en ella puedan presentar.

Consideramos que la violencia en la educación y el conflicto social se comprenden con mayor claridad, cuando partimos de una perspectiva

centrada en las dinámicas institucionales de que se alimenta el conflicto escolar. Ello evita el riesgo de caer en el simplismo de adjudicarle

al adolescente o a los padres “violentos” –en cuanto figuras recurrentes en que los actores educativos sitúan la culpa de un cotidiano escolar surcado de desencuentros– la responsabilidad de la violencia que se quiere erradicar.

La importancia de indagar en el tema propuesto radica en que los problemas de violencia escolar dan cuenta de fenómenos clave de la dinámica contemporánea de la exclusión educativa. Específicamente, comprenderlos supone explicar cómo se construye el proceso de exclusión escolar, de qué modo la institución participa del mismo y qué tipo de cultura política se va consolidando en la Enseñanza Media de cara a los nuevos desafíos que el mandato de universalización trae consigo.

Pensando la clase. Un colectivo docente en movimiento. Tercera narrativa de la experiencia en curso

¿Cómo organizamos la clase desde lo cotidiano? ¿Cómo circula el conocimiento en el aula? ¿Cómo abordamos un programa escolar que abarca una abrumadora carga de contenidos presentados por disciplinas?

En la Metodología Natural e Integral, creada por la maestra uruguaya Cledia de Mello, encontramos una propuesta diferente que nos permite transitar nuevos caminos y ensayar ciertas respuestas a estas interrogantes.

En diálogo con nuevos aportes disciplinares, con distintas vertientes teóricas y con nuestras diversas experiencias docentes, apostamos

a reinventar desde el presente algunas ideas potentes que Cledia legó a nuestra tradición pedagógico-didáctica.

Compartimos en esta narrativa –la tercera que el colectivo pone a disposición– parte de ese recorrido que estamos transitando. Las dos publicaciones previas están detalladas en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

En este caso reflexionamos a partir de las líneas temáticas publicadas en 1988, en el marco de la elaboración de las Pautas Curriculares del

Centro de Educación Natural e Integral (CENI).

Inicialmente, la lectura de este documento nos posibilitó identificar una serie de conceptos potentes para enseñar a organizar el pensamiento, apreciando a la vez su lógica integradora en cuanto que todos los contenidos de enseñanza se presentan allí interrelacionados. En forma simultánea, contrastamos esta propuesta con los avances al presente de las distintas disciplinas y con lo explicitado en el programa escolar vigente.

Todo estuvo, asimismo, en diálogo con nuestras prácticas docentes en los más diferentes contextos y fue discutido desde la trayectoria del colectivo hasta el momento.

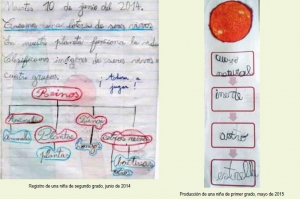

Gramática en la escuela

La gramática, como parte de la Lingüística, es el estudio del código o sistema lingüístico, y ha de elaborar reglas que permitan explicar los

planos y la articulación entre ellos, ya que esas “partes” se enlazan para constituir el todo, y conformar un texto (unidad de comunicación).

Dos dimensiones estructuran el lenguaje, la dimensión paradigmática y la sintagmática. La gramática se encarga de estudiar estas dimensiones,

ya sea en el plano de la selección si analizamos paradigmáticamente la lengua, o en el plano de la combinación si se realiza un estudio

de los sintagmas (verbales o nominales).

«La escuela debe enseñar la Gramática textual y la Gramática oracional» (ANEP.CEP, 2009:47) para que los niños superen el conocimiento

intuitivo que poseen de la lengua, y gracias a la reflexión descubran categorías sintácticas, morfológicas y léxicas, para comprender

y producir en forma más eficaz y con adecuación a la situación de comunicación.

En “la altura” andamos... Propuestas de aula para el abordaje de la altura en triángulos y cuadriláteros en el segundo nivel

Cuando enseñamos geometría en la escuela, uno de los objetivos que buscamos es que los alumnos reconozcan las propiedades de las figuras

partiendo de lo que ya conocen. Aun los más pequeños, al decir “porque tiene tres rayitas” para caracterizar, o “este tiene cuatro puntitos

y no tres como ese” para clasificar, están haciendo referencia a características de figuras como los triángulos o los cuadriláteros.

Los docentes debemos tratar de ampliar la mirada de los alumnos y su percepción, guiando su pensamiento hacia propiedades «no tan visibles» (Broitman e Itzcovich, 2005:7) que les servirán para construir nociones geométricas. Ese modo de concebir la enseñanza donde las actividades deben ser un desafío, deben producir un conocimiento, llevará a nuestros alumnos a establecer nuevas relaciones entre las figuras que estamos estudiando. Para dar sus respuestas, los alumnos se deberán apoyar en las propiedades de las figuras, lo que les permitirá acercarse desde un pensamiento propiamente geométrico y validar, o no, lo realizado.

Geometría en el primer nivel escolar ¿Cómo avanzar hacia los conocimientos geométricos?

Los niños ingresan a primer grado con conocimientos acerca de las figuras geométricas.

Pero ¿esto responde a una construcción de un concepto desde las propiedades de las figuras o a la memorización producto de una enseñanza

ostensiva y nominalista? Cuando les presentamos un cuadrado, un rombo, un trapecio, nos dicen que todos “tienen cuatro líneas y cuatro

puntas”.

Nombrar las figuras y sus características generales, como el número de lados, no es un problema para nuestros alumnos.

Es nuestro objetivo de enseñanza que esos conocimientos avancen hacia la conceptualización de esas y otras características de las

figuras.

Entendemos que en matemática, los aprendizajes se producen al enfrentar a los alumnos a problemas; verdaderos desafíos que impliquen

poner en juego lo que saben para movilizar certezas y promover avances.

A la hora de planificar, el docente debe tener en cuenta qué representará un problema para sus alumnos. Si pedimos a los niños de este nivel

que identifiquen por su nombre figuras que ya conocen y las presentamos en la posición habitual, probablemente esto no representará un

problema. Pero sí podemos plantear situaciones que les permitan reconocer ciertas características y establecer algunas relaciones.

Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la Geometría en la escuela primaria

La Geometría ha ocupado un lugar en todos los programas escolares de nuestro país, evidenciando un gran poder de supervivencia. Esto lleva a pensar que en el ámbito educativo y en el ámbito social se le ha otorgado cierto valor. ¿En qué radica ese valor? Diferentes autores mencionan

algunas cuestiones de carácter general y otras específicas de la Geometría.

Broitman e Itzcovich (2003:300) afirman: «Una de las razones principales por las cuales es importante la enseñanza de la geometría es porque la escuela es también un lugar de creación y transmisión de cultura. Y la geometría forma parte de ella». Para después agregar que introduce «en un modo de pensar propio del saber geométrico» (idem, p. 301).

Este artículo se centra en uno de los argumentos más generalizados y aceptados a favor de la inclusión de la Geometría en el ciclo escolar: la introducción en una forma de pensar propia de la Geometría.

Presentación. Enseñanza de la Geometría en los distintos niveles de la enseñanza primaria

El tema central de la presente edición de nuestra revista está dedicado a la Matemática. Nuestro Equipo de Investigación e Innovación en Enseñanza de la Matemática tomó la decisión de profundizar en Geometría, dado que es un área dentro de la disciplina, que constituye

una preocupación a la hora de planificar su enseñanza.

Convivir en la escuela

Cuando se ejerce la docencia directa con niños y niñas que viven en contextos difíciles, se observa que hay tareas que son complicadas de

realizar, independientemente de las intervenciones didáctico-pedagógicas que se planifiquen.

El logro de los objetivos propuestos se ve enlentecido ante los plazos esperados, y los procesos de enseñanza demoran en ser concretados.

Esta realidad marca el momento en el que la planificación requiere de una mirada diferente, donde se observe más allá de lo curricular y

disciplinar para contemplar un amplio espectro de situaciones y circunstancias en las que los niños se encuentran inmersos, y que les dificultan

responder a lo que se les propone en la escuela.

En la búsqueda de explicaciones y acciones para este problema entra al salón el ámbito de la convivencia como singular protagonista, ya

que influye directamente en el aprendizaje y la formación integral de los alumnos.

Artes visuales y educación. Recorridos didácticos en el espacio virtual

En la enseñanza de las Artes Visuales se suele hacer foco, con sentido crítico, en la influencia negativa que, sobre las nuevas generaciones, ejerce el predominio de la tecnología con el consiguiente uso excesivo de las pantallas.

En el presente artículo nos proponemos presentar algunos ejemplos que den cuenta de las posibilidades que tenemos los docentes de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación a nuestro favor. Esto sucede cuando logramos incorporarlas en el aula como un recurso didáctico que, entre otras cosas, nos permite visualizar obras de arte expuestas en otras partes del mundo, tomar contacto con manifestaciones de arte contemporáneo, informarnos acerca de los proyectos y actividades de extensión educativa desarrollados por diversas fundaciones y museos, conocer la relación existente entre los edificios que los albergan y el artista o las obras que forman parte de las exposiciones.

¿Se enseña a leer y a escribir en Matemática en la Escuela Primaria?

Adaptación del trabajo presentado en II Jornadas Latinoamericanas de Investigadores en Formación en Educación. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA), 25-27 de noviembre de 2014.

Leer y escribir en Matemática son partes constitutivas del hacer de la propia disciplina. Exige interactuar con variadas representaciones semióticas de los objetos matemáticos. Según Duval (1999), estas juegan un papel fundamental en la actividad cognitiva que exige el trabajo matemático. El dominio de estas representaciones posiciona al alumno en un lugar de mayor autonomía y le aporta instrumentos que le permiten un mejor control de su quehacer.

En este sentido parece relevante reflexionar respecto a cuál es el lugar que le da el docente de la Escuela Primaria a la lectura y a la escritura matemática en su proyecto de enseñanza. Cabe preguntarse, además, si las propuestas que son presentadas en las aulas habilitan al alumno al trabajo con las diversas representaciones semióticas de un objeto matemático.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO