Declaración del Secretariado Ejecutivo de la FUM-TEP ante la transformación del actual Departamento de Educación para el Medio Rural

Nuevas miradas a la clase de Historia. Un lugar para la imagen, el humor y los sentimientos

Elaborada la evaluación diagnóstica, en el aula se desprenden algunas concepciones que circulan en el imaginario de los alumnos: “la historia es aburrida”; “no me gusta”, “hay que leer mucho”, entre otras. En este sentido siempre me he cuestionado el abordaje que se hace de esta disciplina. Todos escuchamos alguna vez frases de algunos docentes, como “no te preocupes, los niños no van a entender, hacelo como cuentito...”; otros tienen la necesidad de respetar el orden cronológico de los hechos, sacrificando el manejo de atributos y conceptos, poniendo por encima un repertorio de acontecimientos y fechas. ¿Cómo hacerles partícipes a nuestros alumnos a la hora de enseñar y aprender Historia? Es en esta disyuntiva, y a partir de la interrogante anterior, que surge la propuesta que se enmarca como “Proyecto curricular de ciclo en el Área del Conocimiento Social, disciplina Historia”, que se desarrolla en una escuela rural multigrado, en la clase de tercer a sexto grado, incorporando luego primer y segundo grado.

¿Qué lugar ocupa el psicoanálisis en la tarea diaria de un docente multigrado?

El propósito del presente artículo es indagar acerca de los aportes que puede brindar el psicoanálisis a la enseñanza multigrado. Tiene como objetivo exponer –a partir de los planteamientos de Ana María Fernández y de Limber Santos– la relación entre la actual enseñanza unidocente o multigrado y el psicoanálisis, y generar una reflexión. En este sentido, el trabajo proyecta ser tanto un estudio reflexivo de los pensamientos de los autores como una lectura simplificada sobre la relación que existe entre ambos.

Planificación multigrado. Modelos integradores de organización de contenidos

La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado. Es parte de esa construcción teórica y práctica que pretende describir, analizar, explicar y

anticiparse a los acontecimientos relativos a la enseñanza y al aprendizaje en aulas multigrado. Los movimientos intelectuales de descripción, análisis y explicación corresponden al campo de la investigación didáctica y dan cuenta del ser, de cómo son las cosas. Las investigaciones académicas al respecto suelen considerar cómo se manifiestan los elementos de la práctica educativa en las aulas multigrado: tiempos, espacios, recursos, saberes, interacciones.

El movimiento intelectual de anticipación a los acontecimientos corresponde al campo de la planificación didáctica y da cuenta del deber ser, de cómo deberían ser las cosas. Naturalmente se trata del campo más técnico de la didáctica, y está sujeto a las incertidumbres y limitaciones propias de toda práctica de anticipación.

La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado, pero se nutre de ella. Es un componente técnico imprescindible de un constructo conceptual

mucho más amplio. Todas las decisiones técnicas que se puedan adoptar en materia de planificación encuentran su justificación en los fundamentos teóricos de la didáctica. En este sentido, nunca una decisión técnica es solo técnica. También es conceptual desde lo pedagógico y desde lo didáctico. El campo de la Pedagogía Rural Uruguaya contribuye fuertemente a conformar el sustrato pedagógico, y la teoría de la Didáctica Multigrado a conformar el sustrato didáctico.

Pero esa teoría no es solo teoría. Incorpora permanentemente elementos de la experiencia práctica de los docentes rurales, por cuanto es producto de la tríada conformada por la investigación académica, la reflexión sobre las prácticas educativas y la formación permanente de los docentes.

Tanto la didáctica como la planificación multigrado no se remiten solo a las escuelas rurales, y ni siquiera solo a las aulas multigrado formales. Por el contrario, a juzgar por la diversidad de aprendientes presentes en todas las aulas, la planificación de una enseñanza diversificada se hace necesaria en todos los contextos, ámbitos institucionales y niveles educativos. En este encuadre conceptual, la planificación multigrado es una planificación para la diversidad de los aprendientes y, por lo tanto, una planificación de la diversificación de la enseñanza.

La Educación en tiempos de permanente transformación

La educación actual se inscribe en un mundo global complejo, cableado, en el cual la única certeza es el cambio. Procesos de globalización y transformaciones permanentes se caracterizan fundamentalmente por la mediación tecnológica, la precariedad de vínculos y la exclusión social. En esta realidad donde lo permanente son los cambios, es preciso conformar una nueva ciudadanía que enfrente estos nuevos retos de mejor manera.

En este entorno social, cultural, económico en que vivimos, los sujetos están desvalidos ante un otro que no está en condiciones de sostenerlos, dejándolos vacíos, predomina la intolerancia frente al dolor psíquico de la infancia. La abundancia cognitiva, la sociedad conectada y en red, imponen nuevos retos en el desempeño del rol docente, debiendo construir nuevas habilidades.

Asumir la diversidad en este contexto, exige otra manera de entender la educación, que nos lleve a trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la búsqueda de nuevas formas de enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ciudad geométrica. Del espacio al plano, del plano al espacio

Lo que se explicita a continuación tiene su origen en un proyecto de enseñanza desarrollado para la construcción de una maqueta, en la cual se evidenciaran las formas geométricas visibles en la ciudad. Este proyecto, implementado en un grupo multigrado desde Inicial Cinco años a Sexto grado, integró secuencias desde lo lógico matemático y secuencias desde el lenguaje de programación.

El desafío docente de la secuencia fue que los alumnos conceptualizaran la noción de cuerpos geométricos, buscando su construcción por medio del uso de la actividad “TortugArte” que ofrece la XO.

Encuentro entre las didácticas en los primeros años. Experiencias de primer ciclo en escuelas rurales

El presente trabajo pretende visibilizar los aportes de la didáctica general y de las didácticas específicas, focalizando la enseñanza de la lengua (escritura) durante los primeros años de la escolaridad en el marco de las actuales políticas educativas. A modo de ejemplo se presentan propuestas de enseñanza enmarcadas en un proyecto interniveles (Cuatro años, Cinco años y Primer grado), apostando a una mirada de ciclo en la que se realiza un breve recorrido histórico, a fin de visualizar los avances de la didáctica general y de las específicas. En estas últimas abordamos el aspecto disciplinar y las especificidades de los niveles etarios involucrados. Aspiramos a desentrañar los puntos de encuentro y a dejar de lado los desencuentros, ya que estamos convencidos de que sus aportes enriquecen las miradas de la enseñanza.

Articulación: integración de saberes. Experiencia realizada entre un Jardín de Infantes y una Escuela de Tiempo Completo

En el Nivel Tres años del Jardín de Infantes, al inicio del curso, había un porcentaje (30%) del grupo que tenía contacto con las “ceibalitas”, por las experiencias con sus familias.

Si bien en la institución no había equipos, ni docentes con dominio en el uso de esta herramienta, surgió la idea de acercar a los niños a la tecnología. Con esta iniciativa se originó la propuesta de integrarnos a la escuela vecina en la tarea de trabajar con computadoras.

La docente que respondió a la invitación fue Adriana Acuña, maestra de Tercer grado de dicha escuela.

Desde el comienzo pensamos en el uso de las tecnologías como una nueva posibilidad educativa, que permitiera articular y andamiar los aprendizajes entre niños de diferentes edades a partir de una actividad colaborativa.

Los puntos brillantes del cielo. Las estrellas: brillo y color

En reunión del Equipo de Investigación de se resolvió que sería interesante que se trabajasen los contenidos de cuarto grado, “Estrellas: brillo y color. Las Constelaciones”, en una escuela rural. No solo por tener un cielo con mayor visibilidad, sino por el trabajo con la comunidad. Acepté.

El grupo multigrado estaba formado por un alumno de Inicial, dos de segundo grado y dos de cuarto grado. Armé una secuencia que se iniciaba reconociendo los elementos visibles en el cielo diurno y nocturno, su clasificación, para luego concentrarnos en las estrellas.

Muchas de las actividades fueron similares a las relatadas por los compañeros en otros artículos de este monográfico: observar la misma porción de cielo durante cinco minutos, en distintos momentos del día; realizar registros escritos y fotográficos...

Les pedí que clasificaran los elementos registrados en astronómicos y meteorológicos. Dejar de lado las nubes fue inmediato, los alumnos están familiarizados con la palabra “meteorología” porque en la zona rural es muy importante conocer el informe meteorológico. También sacaron los elementos “ocasionales” en el cielo como el humo, los pájaros, una hoja que vuela, un panadero. ¿Astronómicos eran los otros? Acepté que astronómicos eran aquellos elementos que sí o sí están en el cielo, y que no son producto del “mal tiempo o del buen tiempo”. ¿El cielo era un elemento astronómico? ¿Hasta dónde llega? Repetimos la actividad con el cielo nocturno, con la ayuda de sus familias.

Pensando en lo hecho... Mucho más allá de lo que aprendieron, de las preguntas que se plantearon, de las que pudieron o no pudieron responder, sin ninguna duda, alumnos y familias comenzaron a observar el cielo nocturno de una forma diferente.

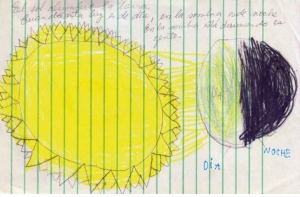

Si está el Sol es de día, si no está... El día y la noche

En este artículo recogemos las actividades y reflexiones realizadas en dos grupos de Nivel Cinco años, en un cuarto grado y en un grupo multigrado de

escuela rural que contaba con alumnos de Inicial, segundo y cuarto grado.

En el Nivel Cinco años fue necesario estudiar primero el cielo nocturno, luego comparar sus elementos con los del cielo diurno para concluir que en la noche están todos los elementos del cielo diurno, excepto el Sol.