Presentación

Hemos dedicado este número de la revista a la publicación de artículos que proponen profundizar en el estudio de la Lengua y la Literatura, y propuestas de trabajo en el aula, de enseñanza desde el género, materializado en textos.

Es nuestra intención invitar a profundizar en los argumentos que se plantean para renovar, repensar y proponer situaciones planeadas en el aula, donde la lectura de textos de autores seleccionados permita el goce, el estudio y el análisis de construcciones particulares.

Esto hará necesario el planteo de escrituras y de intervenciones que posibiliten la internalización metarreflexiva de lo que como usuario inmerso en la

lengua ya se sabe de esta, y luego la comprensión de lo que los niños aún no se han planteado, muchas veces ni siquiera como hablantes.

Educación sexual integral en nuestras aulas

Desde la perspectiva de una educación integral como la que se plantea en nuestro programa escolar, no es posible formar a las personas sin considerar todas las dimensiones que la componen. No nos podemos olvidar de que la sexualidad es una de ellas. Esta dimensión posee componentes biológicos, psicológicos, culturales, históricos y éticos.

En este artículo compartimos una experiencia realizada en el año 2013 a cargo de maestras de sexto grado, las que planificaron un proyecto de Educación Sexual integrando áreas del conocimiento y desde una formación integral.

El compromiso ético de las docentes con sus alumnos y alumnas determinó planificar una intervención para abordar un problema de nuestro

tiempo, que se hacía manifiesto en las actitudes, los juegos y los diálogos de los niños y niñas: la cosificación de la persona que reduce al ser humano a un objeto, modelos basados en la inequidad de género, abuso y explotación sexual naturalizada en la cultura cotidiana.

Las nuevas generaciones están en interacción con una gran variedad de discursos contradictorios que convergen en espacios que influyen en su

formación como personas; el mundo del consumo les ofrece todo, menos la dimensión humana, que no se compra, se educa y se crea desde el interior de la persona, para lo que se necesita contar con el compromiso y el acompañamiento de adultos referentes en el ámbito familiar y educativo.

Geometría Aumentada. Un proyecto de Geometría utilizando recursos de Realidad Aumentada

Denominamos así al abordaje de la Geometría del Espacio a través de los recursos de Realidad Aumentada existentes y a disposición de la enseñanza.

«Artistas, constructores, arquitectos, ingenieros, diseñadores de todas las culturas y épocas han tratado con el problema de la representación

de formas tridimensionales en superficies bidimensionales e, inversamente, el reconocimiento de la forma tridimensional a partir de la

bidimensional (Senechal, 2008).» (apud Grossi y Sgreccia, 2015)

Los recursos de Realidad Aumentada vienen a salvar este problema; nos permiten visualizar –a través de marcadores creados a tal fin– las figuras 3D

en el espacio, nos permiten moverlas, ver las caras ocultas, girarlas, descubrir sus propiedades, etcétera.

De esta manera, los niños se asombran, se divierten, juegan, “manipulan” a través de un recurso que, mediante la intervención didáctica del docente,

permite problematizar el contenido matemático que se desea enseñar.

Hechos del mundo reconstruidos. La enseñanza de la Química en los primeros grados

[Mercè Izquierdo] «...cambió su concepción sobre la enseñanza de la Química en algo que es más metodológico. Ella comenzó con una Química más

disciplinar, tradicional, y luego se movió, tomando mi idea de campos estructurantes, a una Química modelada sobre hechos paradigmáticos, hechos

del mundo reconstruidos. Si a esto agregamos su idea de que el átomo debe entrar muy tarde, y que debe ser el átomo químico y no el físico, la enseñanza no es tan fácil. En Chile, uno de sus alumnos de doctorado, Cristian Merino, está investigando su implementación en Inicial, y Mercè lo hace con maestros que conforman el Grupo de Trabajo Kimeia en Barcelona.»

Agustín Adúriz-Bravo (transcripción de audio, junio de 2015)

Comenzábamos así una jornada de trabajo en el Grupo. En ese entonces estábamos instrumentando y analizando posibles intervenciones sobre la enseñanza del modelo corpuscular de la materia. Debatíamos con la Magíster María Dibarboure sobre cuándo llevar el modelo al aula, de qué forma, qué permite su enseñanza, cuáles son sus potencialidades y cuáles son los obstáculos o las limitaciones, si es que los tiene. El enfoque de la Dr.ª Izquierdo pasó a un segundo plano.

Sin embargo, a fines de ese mismo año coincidimos con ella y con Merino en un congreso en Buenos Aires, compartimos conferencias y talleres. Renació mi interés por profundizar en sus ideas sobre la enseñanza de la Química en Inicial y Primaria.

En este artículo sintetizo lo que considero son sus aportes fundamentales, para luego analizar desde allí nuestros contenidos programáticos y, por último, esbozar algunas reflexiones para el trabajo en primer y en segundo grado.

Como siempre, la lectura directa de las fuentes resulta imprescindible no solo por el análisis y la reflexión personal, sino para acceder a los fundamentos históricos, epistemológicos, la concepción de aprendizaje y competencia, que sustentan su planteo. En las referencias bibliográficas se listan varias, la mayoría accesibles en Internet.

¡Vacaciones de otro planeta! El rol de la escritura en la construcción del conocimiento astronómico

Este artículo, enmarcado en reflexiones teóricas y análisis de las prácticas, desarrolla una de las actividades de la secuencia sobre el Sistema Solar.

Se presenta el recorrido realizado, y se profundiza en las intervenciones docentes relacionadas con la escritura para la construcción del conocimiento astronómico. Se centra en la importancia de la escritura en ciencias, como generadora de un significado más complejo en aquellas ideas que fuimos trabajando.

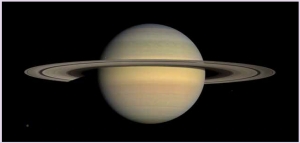

Un problema en tres dimensiones. El Sistema Solar

El presente trabajo busca dar cuenta de parte del recorrido realizado por niños y docentes de escuelas públicas de Canelones, Salto y Soriano con relación al Sistema Solar.

Al comenzar el trabajo con nuestros alumnos se visualiza que sus saberes respecto a este tema se centran predominantemente en una etapa descriptiva; saben el nombre de los planetas, su ubicación en torno al Sol y que tienen algún movimiento, en particular el de traslación. No se cuestionan las distancias, los tamaños ni su movimiento de rotación; tampoco se preguntan cómo se sostienen ni cómo se mantiene ese movimiento. Estos datos nos parecieron relevantes a la hora de pensar nuestras intervenciones. Fue necesario entonces problematizar esos “saberes” para repensarlos a la luz de una astronomía escolar que estuviera en sintonía con una ciencia escolar que prioriza la naturaleza de la ciencia.

Para ello fue imprescindible analizar y reflexionar sobre los contenidos que era necesario abordar, así como sobre las dificultades y obstáculos a la hora de aprenderlos. Algunas de las preguntas que buscamos responder fueron; ¿qué es importante que se conceptualice del Sistema Solar? ¿Cuáles

son los obstáculos que se visualizan en la construcción que nuestros alumnos han hecho sobre él?

Se resuelve abordar estos tres aspectos en la secuencia:

1) los cambios que ha tenido el concepto de Sistema Solar, ya que como todo conocimiento científico es una construcción;

2) promover el pasaje de la descripción a la conceptualización, considerar el Sistema Solar como un conjunto gravitacional formado por una estrella, el Sol, que da nombre al sistema, y un conjunto de astros –planetas, asteroides, lunas, cometas...– que la orbitan directa o indirectamente y el espacio comprendido entre ellos;

3) redimensionar comparativamente el diámetro del Sol, de los planetas y la distancia entre todos ellos.

Políticas educativas. La brecha entre la educación formal y la no formal

En el transcurso del corriente año se inició una experiencia de complementariedad entre el Club de Niños Trampolines, perteneciente a la ONG El Abrojo

en convenio con INAU, y las escuelas Nº 189 de Barrio Obelisco, Nº 205 “Sabas Olaizola” y Nº 235 “Eudoro Melo” de la ciudad de Las Piedras, Canelones.

La iniciativa propone colaborar con la escuela buscando generar lazos institucionales entre las políticas de educación formal y no formal, que nos permitan intercambiar miradas, reflexiones y temáticas que se puedan traducir en intervenciones socioeducativas.

Reflexiones sobre la planificación y el quehacer del maestro de apoyo escolar

Quizás una de las aristas más atractivas y desafiantes del rol del maestro de apoyo escolar sea la incertidumbre, pues cada niño que ingresa es un nuevo desafío a asumir. La tarea del docente de Educación Especial dentro de la escuela de Educación Común implica, en ocasiones, recibir a un niño que ingresa a la institución con un diagnóstico de dificultades o de discapacidad, ya con el año en curso.

Si bien está claro que la responsabilidad y el deber ético siempre son muy importantes, en estos casos se suman las expectativas del niño, las de su familia y las de la propia institución que recibe al recién llegado.

En estas condiciones, la demanda surge desde la dirección escolar, sin posibilidades de conocer al niño, con la sola premisa de un diagnóstico de dificultad, ya sea en rendimiento escolar, en comportamiento, o en ambos; en definitiva, con barreras para acceder a los aprendizajes escolares o para permanecer en el aula.

En estas condiciones, el maestro de apoyo escolar deberá diseñar un plan de intervención que se adapte a las necesidades del niño que llega, pero también a las del grupo al que va a ingresar. Asimismo tiene la gran oportunidad, de oficiar de mediador, de acompañante y/o de puente en ese proceso que debe realizar el niño para ingresar a la escuela.

Preguntas investigables. Pensar sobre ellas y hacerlas posibles en la escuela

Han sido varias las instancias en las que hemos escrito sobre las preguntas investigables. En QUEHACER EDUCATIVO, Nº 43 (Dibarboure,

2000), cuando hablamos de problemas en la enseñanza de las ciencias naturales. También en el libro ...y sin embargo se puede enseñar ciencias naturales (Dibarboure, 2009), en el Capítulo 9 referido a la intervención docente.

En aquella oportunidad mostramos la variedad de preguntas que pueden darse en el aula con finalidades diferentes y entre ellas el hecho de

que fueran investigables.

En Dibarboure (2012) escribimos al respecto como antesala de lo que luego fue la investigación sobre cómo ven los niños a los científicos y su quehacer. Allí propusimos algunas orientaciones en el marco de hacer posible el trabajo de la naturaleza de la ciencia en el aula.

Pensar sobre ellas y hacerlas posibles en la escuela.

Luego, esas ideas se expusieron con más profundización y ejemplificación en Dibarboure (2013a). ¿Por qué volver a escribir sobre la pregunta

investigable? ¿Qué es lo que ocurre que hace que surja la necesidad de revisar, ordenar y sobre todo de encontrar una explicación a las dificultades que ocasiona intentar formularlas? ¿Qué otros elementos no mencionados o no profundizados en ocasiones anteriores pueden ayudar hoy? ¿Qué se ha investigado en estos últimos tiempos sobre el tema, que nos alienta a seguir pensando que sus formulaciones en el aula son un esfuerzo que vale la pena?

De eso se trata este material: volver a pensar, y construir significado sobre la pregunta investigable en el marco de un modelo de enseñanza que tiene como base por un lado, la naturaleza de la ciencia, y por otro, las condiciones para favorecer el aprendizaje de la ciencia de los alumnos.

Un recorrido posible hacia el algoritmo de la división

¿A qué hacemos referencia cuando decimos aprender a dividir y a multiplicar con alumnos del siglo XXI?

Aprender la multiplicación y la división implica ser capaz de utilizarlas en diferentes situaciones, relacionarlas, “poner en juego” algunas de sus propiedades, establecer vínculos con el sistema de numeración, tener a disposición un repertorio de cálculo amplio y resolver el algoritmo.

Su enseñanza encierra, entonces, una serie de aspectos todos importantes y necesarios, que requieren de la planificación de un recorrido didáctico

pleno en desafíos que habilite, tal como lo plantea Kincheloe (2001) –adhiriéndose al pensamiento de Gregory Bateson– “la danza de las partes interconectadas”.

Habitualmente se pensaba que la multiplicación y la división eran contenidos propios de segundo grado, y su enseñanza estaba centrada en los algoritmos y en las tablas. En otro momento, si bien se mantuvo el foco en la resolución de la “cuenta”, a partir de distintas investigaciones se

generalizó la idea de que era el niño quien debía desarrollar estrategias propias para resolver situaciones de multiplicación y de división, restándole

importancia al algoritmo convencional. Lo importante era que pudiera dividir o multiplicar.

En este artículo nos proponemos centrar la mirada en las intervenciones que debe realizar el docente para hacer evolucionar esas estrategias

primarias de resolución –muy ligadas a la situación que las origina– hacia otros procedimientos más generales, menos transparentes, a los que el alumno pueda recurrir cualquiera sea la situación planteada. Nos interesa potenciar la resolución de situaciones de división a través de procedimientos comprendidos por quienes los lleven a cabo, de manera que esas estrategias resulten verdaderas herramientas en las que se pone en juego el pensar numéricamente.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO