Hechos del mundo reconstruidos. La enseñanza de la Química en los primeros grados

[Mercè Izquierdo] «...cambió su concepción sobre la enseñanza de la Química en algo que es más metodológico. Ella comenzó con una Química más

disciplinar, tradicional, y luego se movió, tomando mi idea de campos estructurantes, a una Química modelada sobre hechos paradigmáticos, hechos

del mundo reconstruidos. Si a esto agregamos su idea de que el átomo debe entrar muy tarde, y que debe ser el átomo químico y no el físico, la enseñanza no es tan fácil. En Chile, uno de sus alumnos de doctorado, Cristian Merino, está investigando su implementación en Inicial, y Mercè lo hace con maestros que conforman el Grupo de Trabajo Kimeia en Barcelona.»

Agustín Adúriz-Bravo (transcripción de audio, junio de 2015)

Comenzábamos así una jornada de trabajo en el Grupo. En ese entonces estábamos instrumentando y analizando posibles intervenciones sobre la enseñanza del modelo corpuscular de la materia. Debatíamos con la Magíster María Dibarboure sobre cuándo llevar el modelo al aula, de qué forma, qué permite su enseñanza, cuáles son sus potencialidades y cuáles son los obstáculos o las limitaciones, si es que los tiene. El enfoque de la Dr.ª Izquierdo pasó a un segundo plano.

Sin embargo, a fines de ese mismo año coincidimos con ella y con Merino en un congreso en Buenos Aires, compartimos conferencias y talleres. Renació mi interés por profundizar en sus ideas sobre la enseñanza de la Química en Inicial y Primaria.

En este artículo sintetizo lo que considero son sus aportes fundamentales, para luego analizar desde allí nuestros contenidos programáticos y, por último, esbozar algunas reflexiones para el trabajo en primer y en segundo grado.

Como siempre, la lectura directa de las fuentes resulta imprescindible no solo por el análisis y la reflexión personal, sino para acceder a los fundamentos históricos, epistemológicos, la concepción de aprendizaje y competencia, que sustentan su planteo. En las referencias bibliográficas se listan varias, la mayoría accesibles en Internet.

Las rutinas en la clase de Matemática. El control de asistencia: una rutina marco para la habilitación de situaciones de enseñanza

Desde el enfoque de la enseñanza escolar de la Matemática, el presente artículo pretende analizar y poner a discusión para problematizar su “uso”, algunas situaciones cotidianas que tienen presencia en el Nivel Inicial y los primeros grados de la escuela primaria. A modo de ejemplo, el control de asistencia, el trabajo con el calendario, la escritura de la fecha, la “observación” del estado del tiempo y su registro, son actividades que los niños habitualmente viven en esas clases.

A veces, algunas son el contexto para la planificación de actividades que sirven de encuadre para la enseñanza de contenidos matemáticos. Tal es el caso de la observación del estado del tiempo y su registro, que se utiliza como marco para abordar la organización de la información como contenido del eje Estadística.

Hay otras, que son de las que nos ocuparemos, que se planifican intencionalmente como actividades para la enseñanza de contenidos matemáticos: el trabajo con el calendario y el pasaje de lista o control de asistencia.

Estas situaciones se plantean recurrentemente, en un cierto orden dentro de la agenda de la clase y con presencia diaria.

En el caso del control de asistencia, al comenzar la jornada escolar tanto en Inicial Cinco años como en primer grado es habitual que el docente pregunte: “¿Cuántos varones hay hoy? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos en total?”. Estas mismas preguntas se constituyen en algo habitual para el maestro y para los alumnos, algo conocido, algo que ocurre siempre de la misma forma: una rutina.

Todo depende. La relatividad del movimiento

Me propuse crear situaciones que diesen cuenta de la relatividad del movimiento; aproximar a los niños a la noción de que el movimiento de un objeto

depende del sistema de referencia y de que este es arbitrario, lo establece el observador.

Actividades que fundamentalmente estimulasen el pensar, expresar ideas y reflexionar a partir de las mismas. Trabajo con grupos pequeños para favorecer el intercambio de opiniones, para poder escuchar a cada uno e intervenir en forma más personalizada.

Los puntos brillantes del cielo. Las estrellas: brillo y color

En reunión del Equipo de Investigación de se resolvió que sería interesante que se trabajasen los contenidos de cuarto grado, “Estrellas: brillo y color. Las Constelaciones”, en una escuela rural. No solo por tener un cielo con mayor visibilidad, sino por el trabajo con la comunidad. Acepté.

El grupo multigrado estaba formado por un alumno de Inicial, dos de segundo grado y dos de cuarto grado. Armé una secuencia que se iniciaba reconociendo los elementos visibles en el cielo diurno y nocturno, su clasificación, para luego concentrarnos en las estrellas.

Muchas de las actividades fueron similares a las relatadas por los compañeros en otros artículos de este monográfico: observar la misma porción de cielo durante cinco minutos, en distintos momentos del día; realizar registros escritos y fotográficos...

Les pedí que clasificaran los elementos registrados en astronómicos y meteorológicos. Dejar de lado las nubes fue inmediato, los alumnos están familiarizados con la palabra “meteorología” porque en la zona rural es muy importante conocer el informe meteorológico. También sacaron los elementos “ocasionales” en el cielo como el humo, los pájaros, una hoja que vuela, un panadero. ¿Astronómicos eran los otros? Acepté que astronómicos eran aquellos elementos que sí o sí están en el cielo, y que no son producto del “mal tiempo o del buen tiempo”. ¿El cielo era un elemento astronómico? ¿Hasta dónde llega? Repetimos la actividad con el cielo nocturno, con la ayuda de sus familias.

Pensando en lo hecho... Mucho más allá de lo que aprendieron, de las preguntas que se plantearon, de las que pudieron o no pudieron responder, sin ninguna duda, alumnos y familias comenzaron a observar el cielo nocturno de una forma diferente.

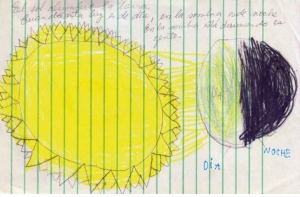

Si está el Sol es de día, si no está... El día y la noche

En este artículo recogemos las actividades y reflexiones realizadas en dos grupos de Nivel Cinco años, en un cuarto grado y en un grupo multigrado de

escuela rural que contaba con alumnos de Inicial, segundo y cuarto grado.

En el Nivel Cinco años fue necesario estudiar primero el cielo nocturno, luego comparar sus elementos con los del cielo diurno para concluir que en la noche están todos los elementos del cielo diurno, excepto el Sol.

¿El Sol entró en la clase? Tras las evidencias

Generalmente no enseñamos contenidos astronómicos en la clase de tres años, nos parece una disciplina “muy difícil” para abordar en esas edades.

Pero... nuestro salón recibe mucha luz, cada mañana el Sol “entraba por la ventana”. Los niños se sorprendían y comentaban el fenómeno. Veían que Sol comenzaba a cubrir de luz las mesitas, al principio las que estaban más cerca de las ventanas y luego las otras mesas.

Niño: –Maestra, el Sol entró en la mesa.

Niño: –Sí, por la ventana.

Maestra: –¿La ventana está abierta?

Niño: –Está cerrada. Entra igual.

Esto se repetía día tras día, la curiosidad de los niños iba en aumento, llegaron a esperar que el Sol “entrara y se corriera” por el salón.

Cielo, cielito lindo Una mirada astronómica

¿Astronomía en Nivel Cuatro años? ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué tengo que enseñar? Muchas preguntas... muchas dudas. Pero

decidí embarcarme en el viaje, estaba dispuesta a aprender y a afrontar desafíos. ¿Qué implica enseñar el cielo diurno y el cielo nocturno desde una mirada astronómica?

Que todo lo que está en el cielo diurno está en el nocturno, excepto el Sol. Esta expresión tan breve encierra múltiples aspectos que debía considerar a la hora de planificar la enseñanza:

► Comenzar a construir la noción astronómica de cielo.

► Diferenciar en el cielo, los elementos astronómicos de los meteorológicos.

► Reconocer siempre la presencia del Sol en el cielo diurno.

► Ampliar el conocimiento sobre los elementos del cielo diurno a la Luna y las estrellas.

► Incorporar la noción de cielo nocturno como ausencia del Sol.

También implica acercar a los niños a los científicos que estudian “el cielo”, su lugar de trabajo, los instrumentos que utilizan.

Y así fue que comencé...

Un enfoque de enseñanza de la Astronomía. Algunas consideraciones epistemológicas y didácticas

Para orientar la tarea docente en Educación Inicial y Primaria, nos parece fundamental partir de un análisis epistemológico y didáctico de los contenidos programáticos del Área del Conocimiento de la Naturaleza en el currículo actualmente vigente en Uruguay.

En este artículo realizamos una breve discusión de los contenidos de Astronomía prescritos en el Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008, con el objeto de brindar a las maestras y a los maestros algunas “claves de lectura” que se traduzcan en posibles directrices para el diseño, la implementación y la evaluación de secuencias de enseñanza que aborden esos contenidos.

En todo diseño curricular se pone en juego una gran variedad de criterios de selección de contenidos: se espera que ellos sean centrales en la(s) disciplina(s) de referencia, socioculturalmente significativos, adecuados al desarrollo psicoevolutivo de los estudiantes, valiosos para la formación

de ciudadanía, etcétera. Entre tales criterios necesariamente se generan ciertas tensiones. El conjunto de contenidos seleccionados para ser enseñados, el orden en el que aparecen en los distintos grados, la importancia relativa que se les asigna, entre otros muchos aspectos, dan cuenta de la resolución que se ha dado a esas tensiones: el currículo no solo muestra la imagen de ciencia que se desea “hacer vivir” en las aulas, sino que está “teñido” de las concepciones epistemológicas y didácticas sostenidas por sus diseñadores.

Examinar el currículo como el “producto final” de delicadas decisiones y negociaciones nos proporciona una “ventana” Un enfoque de enseñanza

de la Astronomía Algunas consideraciones epistemológicas y didácticas a entender tanto qué se ha considerado importante enseñar como en qué se fundamenta el reconocimiento de esa importancia.

El proceso de producción del currículo como documento público conlleva poner en diálogo, y eventualmente lograr amalgamar, las intenciones y los supuestos asumidos por los diseñadores que provienen de diferentes campos profesionales, tradiciones intelectuales y disciplinas académicas.

Leer con cuidado los contenidos que se prescriben nos permite indagar en ese proceso para fundamentar mejor la enseñanza. Tal es la intención de este artículo.

DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE FUM-TEP

Aportes de Quehacer Educactivo: ¿Qué es eso que no veo, pero está?

Aporte de las maestras Soraya Aguirre y Alicia Sellanes Maestras de Educación Inicial. Salto. Integrantes del Equipo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias Naturales, revista QUEHACER EDUCATIVO.

¿Qué es eso que no veo, pero está?

Artículo que aporta el trabajo realizado con niños y niñas que conocieron sobre diferentes tipos de virus que están presentes en el ambiente y comenzaron a construir sus primeros modelos sencillos al respecto.

Se incorpora a la entrega, un archivo adjunto, en donde el lector puede escuchar las explicaciones que Nahuel le da a un compañero que había estado enfermo. En ese relato de las actividades que habían realizado, manifiesta las explicaciones que se fueron dando en el proceso, algunas de las hipótesis elaboradas, la búsqueda de información, para concluir fundamentando las acciones a tomar.

Las familias tuvieron la oportunidad de conocer junto a sus hijos el comportamiento de los virus y las medidas de prevención para evitar su propagación. Fueron partícipes activas de este proceso a través de preguntas, de la comunicación de la información, de la elaboración de afiches para colocar en el barrio, incorporando conscientemente las medidas sanitarias dispuestas en la escuela.

Los docentes tenemos el desafío de contribuir, desde el Área del Conocimiento de la Naturaleza, a una formación ciudadana que ponga en valor algunas competencias científicas que la sociedad considera “deseables” para las nuevas generaciones, tales como la argumentación, la modelización, el pensamiento autónomo y reflexivo, la lectura crítica de la información circulante y la actuación razonada y con criterios. Debemos navegar en una escuela que ayude a dialogar con la incertidumbre.

Cómo citar el artículo:

AGUIRRE, S.; SELLANES, A. (2020) ¿Qué es eso que no veo, pero está? Quehacer Educativo. FUM-TEP. Disponible en https://www.fumtep.edu.uy/

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO