Presentación. Algunas preguntas, múltiples respuestas. Reflexiones en torno a la Geografía escolar

¿Qué sentido tiene enseñar Geografía en Educación Primaria? ¿Cuál(es) Geografía(s) se enseña(n) actualmente en el contexto escolar? ¿Se enseña un saber geográfico, o se enseñan estrategias y formas de razonamiento geográfico? ¿Qué desafíos y problemas existen en la enseñanza de la Geografía escolar? ¿Qué tipo de saber geográfico circula en la clase escolar?

Estas son preguntas que seguramente tendrían múltiples respuestas. Múltiples porque habría diversas situaciones en las prácticas de la enseñanza escolar, desde donde se podrían responder y pensar estas interrogantes iniciales.

El presente número de QUEHACER EDUCATIVO está dedicado, como tema central, a la enseñanza de la Geografía en el Área del Conocimiento Social. A través de los diferentes artículos queremos brindar pistas para pensar y reflexionar sobre los sentidos de la enseñanza del saber geográfico.

La gestión de los problemas matemáticos

Cuando de enseñar Matemática se trata, plantear problemas a los alumnos aparece como una actividad ineludible. Sin embargo, a lo largo de la historia, la manera de concebir la función de los problemas ha presentado diferentes concepciones. Esta evolución refiere no solamente a los objetivos de los mismos, sino también a la

forma de gestionarlos en clase. La cuestión de la gestión está directamente vinculada al propósito de su presentación.

Hoy partimos del supuesto, elaborado desde hace más de treinta años por la Didáctica de la Matemática y resumido por Roland Charnay (1994) en la expresión: El problema es «fuente, lugar y criterio de la elaboración del saber».

Consideramos entonces la presentación de los problemas a los alumnos como el momento por excelencia en la enseñanza de las nociones matemáticas.

Pero esas nociones aparecen en cada situación en alguno de sus aspectos y significados, dejando de lado otros. Para aprenderlas habrá que poder utilizarlas y reflexionar sobre ellas en diferentes situaciones particulares donde aparezcan con distintos significados, representaciones y relaciones, y se deberán analizar estas

diferencias y establecer vinculaciones entre ellas. Solo así los conocimientos se cargarán de significado.

Presentación. Lectura y escritura. La participación en prácticas letradas

Este número de la revista lo dedicamos a la lectura y la escritura como tema central.

En las últimas décadas del siglo pasado, la lectura ha sido motivo de investigación sociológica, psicosociolingüística, lingüística, psicológica y didáctica. Las investigaciones sobre la lectura han llevado a trabajar más allá de la enseñanza del código, a no identificar lectura con descifrado en los primeros grados

escolares. La enseñanza de la lectura supone la participación en la elección de lecturas a ser leídas por el docente, la escucha de esas lecturas por parte del docente, también situaciones donde sea necesario leer para resolver problemas sobre datos necesarios, sobre cómo decir dentro del aula. El acto de lectura se toma como

un proceso de coordinación de informaciones del texto, del contexto (gráfico, verbal y situacional) y del lector para construir sentido sobre lo que se lee.

En el artículo, se detallan las los aportes que aparecen en este número.

Invitación a Simposio por Presentación de la Sede Uruguay de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura

La FUM-TEP, a través de su Revista Quehacer Educativo, invita al Simposio regional “Investigación en lectura y escritura: miradas interdisciplinarias”

Presentación de la Sede Uruguay de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura

Durante los días 6 al 8 de mayo, coincidiendo con la inauguración en la UDELAR de la sede de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura (CÁTEDRA UNESCO MECEAL: LECTURA Y ESCRITURA), se realizará un simposio interdisciplinario sobre investigaciones en lectura y escritura.

Este evento cuenta con el apoyo del Espacio Interdisciplinario y la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República.

Lunes 6 de mayo -Sala Julio Castro, Biblioteca Nacional, Av. 18 de Julio 1790

18 horas: Apertura del evento

19 horas: Presentación de la Cátedra MECEAL-Lectura y escritura a cargo de las profesoras Ma. Cristina Martínez (Univalle), Coordinadora general de la Cátedra y Elvira Arnoux (UBA), coordinadora de la Sede Argentina de la Cátedra

Martes 7 de mayo Salón de Actos, Facultad de Psicología, Udelar, Dr. Tristán Narvaja 1674

9 horas: Mesa redonda “Investigaciones sobre la lectura y la escritura” Ponentes: Michel Dibarboure (Udelar), Virginia Orlando (Udelar), Margarete Schlatter (UFRGS)

11 horas: Mesa redonda “Aportes de distintas disciplinas y caminos interdisciplinarios para el estudio de la lectura y la escritura. Sesión 1” Ponentes: Sergio Dansilio (Udelar), Beatriz Gabbiani (Udelar), Alicia Kachinovsky (Udelar)

18 y 30 horas: Mesa redonda “Evaluación en el área del lenguaje” Ponentes: Elizabeth García y Lucía Marroco (Udelar), Matías Núñez (INEEd), un representante del Departamento de Investigación y Estadística Educativa (DIEE-ANEP)

Miércoles 8 de mayo Salón de Actos, Facultad de Psicología, Udelar, Dr. Tristán Narvaja 1674

9 horas: Mesa redonda “Aportes de distintas disciplinas y caminos interdisciplinarios para el estudio de la lectura y la escritura. Sesión 2” Ponentes: Valeria Abusamra (UBA), Gustavo Cantú (UBA), Juan Valle Lisboa (Udelar)

11 horas: Mesa redonda “La enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad” Ponentes: Ma. Cristina Martínez y Gloria Isabel Toro (Univalle), Virginia Orlando (Udelar), Margarete Schlatter (UFRGS)

Por más información: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

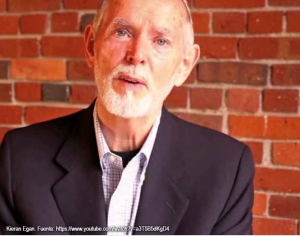

La propuesta de Kieran Egan. Principios para la selección, elaboración y valoración de materiales didácticos

Comencemos con una interrogante: ¿por qué los estudiantes se muestran, en muchas ocasiones, indiferentes ante materiales didácticos

que son seleccionados y/o elaborados para despertar el interés y propiciar el aprendizaje?

De ella se desprenden, muchas veces, respuestas simplistas: “nada los estimula”, “pocas cosas llaman su atención”, “no les gusta leer”...

Aunque esa actitud de apatía, de rechazo y, en algunos casos, de repudio, responde a múltiples factores (poca legibilidad del material, escasa

alfabetización en la lectura del texto implicado, problemas en el vínculo con el docente, entre tantos otros), en esta oportunidad se aborda

una razón sustantiva que está sustentada en la teoría de las formas de comprensión de Kieran Egan: esa indiferencia se corporiza por la escasa consideración que se tiene, en la construcción de los dispositivos de enseñanza, de las verdaderas necesidades cognitivas y afectivas

de los estudiantes. Esto deja en evidencia la poca consideración que se tiene, en el proceso de planificación pedagógica, de uno de los principios básicos para la selección de contenidos y la significatividad psicológica, que implica tener presentes las representaciones de

los estudiantes, sus conocimientos y posibilidades cognitivas (Gojman y Segal, 1998).

Kieran Egan, fundador de lo que muchos autores denominan la Teoría de las formas de comprensión, entre otras cuestiones plantea una serie de principios que pueden estructurar o guiar la planificación de la enseñanza. Estos principios, denominados por el autor principios de aprendizaje, varían de acuerdo al tipo de comprensión de las personas. En este artículo se abordan los principios de aprendizaje de la

forma de comprensión romántica (entre ocho y quince años de edad aproximadamente). Lo expresado admite las siguientes interrogantes:

¿cuáles son esos principios de aprendizaje?, ¿cuál es el marco teórico que los sustenta?, ¿qué implica una forma de comprensión?, ¿cuáles

son las características de la forma de comprensión romántica?, ¿de qué manera se pueden aplicar esos principios para la selección, elaboración

y valoración de materiales didácticos o didactizados? Estas preguntas actúan como ejes vertebradores del presente trabajo.

Una alternativa ala fracaso escolar. Hablemos de buenas prácticas

El pasado 16 de abril fue presentado el libro Una alternativa al fracaso escolar. Hablemos de buenas prácticas, de Alicia Kachinovsky y Beatriz Gabbiani.

Cabe destacar que es el resultado de un esfuerzo de interinstitucionalidad entre ANEP y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

La presentación estuvo a cargo de la Inspectora Maestra Graciela Almirón (ANEP, Dirección Sectorial de Planificación Educativa) y del Dr. Prof. Agdo. Pablo Martinis (UdelaR, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).

En consideración a que este libro es el producto de una propuesta que conceptualmente se encuentra en sintonía con nuestra forma de concebir el trabajo en políticas educativas, lo recomendamos especialmente a nuestros lectores a través de las palabras de una de sus presentadoras.

Pensando la enseñanza de las Artes Visuales

Tal como establece la propuesta programática actual: «El arte ha buscado su autonomía como espacio cultural en el cual la obra de arte

gana protagonismo y difusión social. Desde la perspectiva histórica es un hecho estético con elevado interés histórico.

Cada obra de arte puede ser interpretada desde dos aspectos, por un lado expresa y sintetiza una concepción del mundo que el artista transmite y por otro trata de concientizar al observador imponiéndole un lenguaje.

Una mirada estética de la obra de arte implica descubrir cómo los objetos artísticos valen no por lo que presentan sino por lo que representan.

[...] Todo ser humano necesita comunicar sus ideas, sentimientos, sus experiencias vitales y lo hace a través de diferentes lenguajes. [...]

El mundo del arte en la actualidad muestra experiencias estéticas diversas, complejas, que se crean a partir de la integración de diferentes lenguajes artísticos.» (ANEP.CEP, 2009:70)

«El arte se presenta como una construcción social cambiante en el espacio, el tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los objetos artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público.» (Hernández, 1996:19)

Ante las representaciones de las obras de arte, decimos representaciones ya que las obras se encuentran en los museos, no puede haber miradas únicas, sino diferentes formas de interpretación; el significado se construye de acuerdo con la necesidad de interpretar la realidad. De aquí, «Elliot Eisner distingue (...) una educación artística extrínseca (que utiliza el arte como instrumento para la comprensión de otras áreas de conocimiento) y una educación artística intrínseca (con valor en sí misma)» (ANEP. CEP, 2009:71), y es por este camino que transitaremos al entrar al mágico mundo de Vincent van Gogh.

El concepto de promedio. Una mirada desde el trabajo con sus distintas representaciones

Trabajo elaborado en el marco del Curso de Apoyo a la Calidad del Egreso Escolar, PAEPU (2012).

En esta instancia se pretende abordar aspectos que son inherentes a la enseñanza de la Matemática y que no siempre son objeto de análisis.

Se centrará la atención en la planificación de actividades de producción de escrituras matemáticas que impliquen el trabajo con distintas

representaciones semióticas, para contribuir a la conceptualización de la media aritmética o promedio de datos.

¿Qué se escribe en la escuela en Matemática?

Se escriben representaciones semióticas en diferente tipo de registros: lenguaje natural, numérico (enteros, expresiones decimales, fraccionarias, porcentaje), figural (figuras geométricas), gráfico (representaciones pictográficas, icónicas, gráficos), algebraico. En muchas circunstancias esas representaciones se usan, pero no siempre se planifican actividades para tomarlas como objeto de enseñanza.

Las distintas perspectivas de la realidad en la vida cotidiana

Este trabajo pretende ofrecer elementos para abordar diferentes temáticas, atendiendo a la multiplicidad de perspectivas que es posible

reconocer en cualquier hecho o fenómeno social. Se divide en tres partes vinculadas a través de una fundamentación para la actividad

propuesta.

La primera es una exposición teórica acerca de la complejidad de la realidad social y todo lo que eso acarrea a la hora de abordar determinados

temas en el aula; y una explicación de algunos términos que entran en juego en muchos temas de Ciencias Sociales.

En una segunda instancia, una breve presentación de ciertos aspectos a tener presentes cuando trabajamos, con la idea de que pueda ser

útil para resolver situaciones que se le presenten al docente en relación a estos abordajes.

La tercera parte presenta una propuesta de enseñanza a modo de ejemplo, con la posibilidad de ser reinventada según las necesidades o

los propósitos que demande cada situación.

Prácticas en las prácticas

En esta presentación la autora busca compartir algunas reflexiones, aportes y experiencias vividas fundamentalmente en un Jardín de Infantes de Montevideo, y revalorizar aspectos considerados fundamentales a la hora de pensar nuestras prácticas docentes y las experiencias que habilitamos a nuestros niños desde el jardín.

Agradezco especialmente los espacios de intercambio que se han generado, fundamentales para la profesionalización docente y la valorización

de la educación inicial. En esta época de crisis en la formación docente, con prácticas “de visita” y evaluaciones acotadas a Lenguas y

Matemática, parecería que se está olvidando la especificidad de esta etapa educativa tan valiosa en todos los aspectos que forman al ser humano.

Parte de nuestro rol es compartir miradas y pensar juntos los caminos que, fruto de la formación y la reflexión, queremos recorrer.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO