Gobernabilidad de la Educación Primaria estatal. Últimos sesenta años.

La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.

La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:

«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...»

El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.

La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos

autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación.

El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después.

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven

la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.

Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley

Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.

Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente

la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.

El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los

centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad.

En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública

queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o

una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la

Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?

Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer

militante por esa educación del pueblo.

Leer y escribir en matemática. Reflexiones en torno a la entrada de las fórmulas en la clase de Matemática

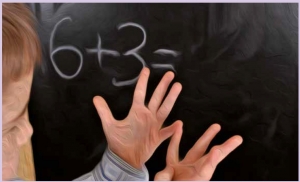

Hace ya algunos años que entre los maestros se ha instalado la preocupación por la enseñanza de la lectura y la escritura en Matemática en la escuela primaria. Esto se vincula con la característica especial de la Matemática de trabajar en un escenario marcado por la presencia de representaciones semióticas.

En ese sentido, en un artículo publicado junto a Beatriz Rodríguez Rava afirmábamos: «La Matemática, a diferencia de otras disciplinas, presenta la particularidad de trabajar sobre objetos ideales, objetos que solo son accesibles a través de ciertas marcas inherentes a la Matemática» (Rodríguez Rava y Lujambio, 2015:57) 1.

Esas marcas, esas representaciones semióticas, requieren constituirse en objeto de enseñanza en tanto que son las que garantizan el acceso a los

objetos matemáticos y el poder trabajar con ellos. Y trabajar con ellos implica poder manipular esas representaciones, interpretar y producir... en definitiva, leer y escribir en Matemática. Esto le demanda al alumno interactuar con representaciones semióticas –marcas que están en lugar del objeto matemático pero que no son el objeto– y le significa una actividad intelectual exigente.

Las representaciones a veces pueden “funcionar” de forma aislada o independiente pero, en general, aparecen organizadas y conformando textos.

En esa línea, al preguntarnos acerca de lo que leen y escriben los alumnos en Matemática, tomábamos como referencia todo lo que se materializa en los cuadernos de clase en el marco de las actividades de Matemática, y entre producciones convencionales y otras personales listábamos las siguientes:

«...números, dibujos, cuentas, escrituras vinculadas a la medida, fórmulas y su aplicación, explicaciones en lenguaje natural, otras con integración de algunos signos matemáticos, enunciados de problemas, gráficos, trazados de figuras geométricas, caracterizaciones de figuras, programas de construcciones empleando lenguaje natural y expresiones matemáticas.» (idem, p. 61) 2

En este artículo nos ocuparemos de poner a consideración algunas cuestiones a propósito del lugar de las fórmulas con mayor presencia en la clase de Matemática en la escuela primaria, con énfasis en lo que su inclusión implica desde la enseñanza de la lectura y la escritura en Matemática.

Presentación. Tiempos de cambios para la enseñanza de la Matemática

El año 2020 será recordado mundialmente como el “año de la pandemia (de COVID-19)”. Año en el que todas las sociedades del planeta se debieron adaptar a una serie de cambios que incluyeron una variedad de medidas para enfrentar una gran crisis. La educación también debió hacerlo.

En nuestro país, primeramente se impuso la distancia física total entre los distintos actores de la educación: docentes por un lado, y niños y familias

por otro. Luego fue una vuelta a una nueva presencialidad en los locales educativos. En la primera etapa, los distintos soportes tecnológicos fueron las vías que permitieron el intercambio entre la escuela y las familias. En la segunda etapa –“la vuelta”– se amalgaman las acciones presenciales con otras que mantienen el intercambio virtual.

En este marco de distanciamiento físico total y de regreso a una nueva presencialidad nos hemos visto obligados a pensar, entre otras cosas, en cuestiones esenciales relativas a la “enseñanza de...”, en nuestro caso, de la Matemática.

Muchos fueron los intercambios con colegas y el preguntarnos: ¿estamos enseñando?..., y si es así, ¿qué es lo que estamos manteniendo de la enseñanza que llevábamos adelante en “los tiempos normales”? Y si no es así..., ¿qué es lo que nos hace sentir que no es así?

Pandemia y educación pública. Algunas enseñanzas de la crisis

Cuando QUEHACER EDUCATIVO me honró con su invitación a escribir un artículo sobre la educación pública, el verano aún era joven, “pandemia” y “cuarentena” eran dos palabras que llegaban en noticias tan lejanas como un mercado de Wuhan, y nuestras preocupaciones estaban centradas en el contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyo primer borrador acababa de divulgar el nuevo gobierno.

En ese momento imaginé un posible guión para este texto: A) Procuraría mostrar de qué formas, en caso de aprobarse, la LUC tendría efectos negativos sobre la educación pública al desarticular su funcionamiento como sistema, violentar la autonomía y la participación docente, e introducir en la educación una ideología de gestión propia del ámbito empresarial. B) Constataría, con pesar, que proponer un cambio de esta magnitud

era posible porque, durante mucho tiempo y por diversas vías, se había fortalecido la percepción social de que la educación pública es un “desastre” y “está en crisis”, lo cual pavimentó el camino para que cualquier propuesta que se presentara como “La Gran Reforma” fuera aceptada sin mayores cuestionamientos. C) Señalaría que, sin embargo, es fundamental analizar los contenidos concretos de las medidas propuestas por la LUC para comprender que no resolverían ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Y esto por una sencilla razón: no es una ley diseñada

para eso, sino para ejercer más control político sobre la educación y los docentes, así como para fortalecer a la educación privada que aumenta su representación y obtiene nuevas vías de acceso a recursos del Estado. D)También intentaría dar un paso más, ya que, con todo, evidenciar las consecuencias negativas de la LUC no es suficiente, en tanto que los problemas de la educación allí siguen y es necesario plantear algo respecto a ellos: si estas medidas no, ¿entonces cuáles? E) Esto me llevaría, a su vez, a otro problema: aunque no sea una idea muy redituable electoralmente, lo cierto es que no existe algo así como una receta mágica de solución a los problemas de nuestra educación. En parte porque muchos de los problemas más importantes tienen componentes socioeconómicos y culturales que aunque impacten en la educación, su solución trasciende a las instituciones escolares. Y en parte porque la propia idea de una solución de tipo tecnocrática exterior a las comunidades educativas funciona bien para juntar votos, pero no funciona para cambiar la educación. F) Y terminaría sugiriendo que, en consecuencia, es necesario cambiar la propia forma en que pensamos la transformación educativa, para darles más lugar a la imaginación y la experimentación pedagógica, más herramientas al protagonismo docente, más puntos de encuentro entre la investigación académica, las experiencias y la elaboración de propuestas, más peso a las preguntas pedagógicas, mejores condiciones institucionales para la proyección de largo plazo, entre otros muchos temas que se podrían listar.

En fin, que de todo este enredo está hecho el debate sobre nuestra educación, y ahí andaba yo tratando de decir algo al respecto cuando irrumpió la pandemia, la cuarentena y la crisis, y puso todo patas para arriba. Aún así, en plena cuarentena, la LUC ingresó de todos modos al parlamento, evidenciando algo que las educadoras y los educadores sabemos bien: muchas veces, las formas son tan reveladoras como los contenidos. Sin embargo, la situación ya no es la misma que cuando imaginé este texto. Hoy estamos en peores condiciones para muchas cosas, pero estamos en mejores condiciones para comprender aquello que cierta propaganda no nos dejaba ver del todo bien: en los tiempos de crisis, cuando todo cae, cuando los mercados se retraen, los especuladores se retiran y los malla oro se cortan solos, lo que queda es la trama social solidaria que sostiene la vida. A esa trama pertenece la educación pública. En ella se construye, día a día, al mismo tiempo que contribuye, ella misma, a zurcir las cercanías, lazos, historias y sentidos, que van dando forma a la trama abierta de lo común.

Presentación. Miradas polifacéticas. Didáctica de la Lengua y de la Literatura Infantil

El primer artículo, “Derechos y oportunidades en la alfabetización inicial” por María Claudia Molinari, analiza las diferentes decisiones político- pedagógicas que rodean la alfabetización inicial, la evaluación de los alumnos como ciudadanos portadores de saber y las posibilidades que ellas brindan. Poner a prueba y transformar las conceptualizaciones no convencionales sobre la escritura es un derecho no siempre reconocido en

las propuestas y situaciones de enseñanza. Desde un marco constructivista se analizan algunos textos que, a través de propuestas que implican a la Literatura, fueron producidos por alumnos de educación infantil. También se analiza un fragmento de las interacciones en el aula en situación de escritura por los niños. La interpretación de los procesos de construcción conceptual en los alumnos es central para comprender el valor de las transformaciones en las concepciones y en la escritura infantil. Es así que se destaca la importancia del tipo de problemas que los educadores necesitan plantear en las situaciones de enseñanza. Sobre el final se explicitan algunas discusiones teóricas con la perspectiva de conciencia fonológica y las neurociencias.

En el segundo artículo, “Literatura e infancia” por Leticia Albisu, la autora realiza un recorrido histórico de la Literatura, desde que los niños no eran sujetos de derecho, cuando no se pensaba en ellos como destinatarios de obras literarias. En el siglo XVIII se comienza con las recopilaciones orales

de historias del folclore, aparecen los primeros autores que de la tradición oral rescataron y reunieron obras dirigidas a niños y jóvenes. Son las que

conocemos como los cuentos clásicos. También se extiende sobre la selección de las adaptaciones de los clásicos y la necesidad de aprender sobre su

calidad literaria, buscando que no se pierda el valor de las obras originales.

El tercer artículo, “Literatura y escuela” es producto de la evaluación de un curso dentro de una maestría de la Universidad de La Plata realizado

por Milagros Blanc y Carolina Saint Esteven, y surge de la observación de la práctica de la intervención docente planificada. Este trabajo transcribe

minuciosamente las preguntas abiertas de las docentes y las respuestas de los niños antes y después de la lectura. El objetivo de la lectura

del cuento en cada grupo no es que los niños conozcan la historia, sino se trata de profundizar en el sentido de las palabras. Resulta interesante, ya

que muestra el modo de las preguntas y el respeto por las respuestas.

El cuarto artículo, “Los clásicos y la convivencia. Secuencia e intervención docente” nace de la colaboración entre la maestra de sexto grado Paola

Laffratta y la formadora Graciela Portillo, en el marco del proyecto Formación en Territorio de PAEPU en una escuela de tiempo completo de Rocha. La

propuesta es una secuencia didáctica sobre la lectura de un clásico, que forma parte de la planificación anual donde la recursividad en el tratamiento de los géneros se plantea como modo de lograr aprendizajes. Se trata de aprender sobre las maneras de organizar las palabras en los discursos literarios. La obra fue seleccionada por su valor literario, por la adecuación al nivel y la pertinencia de que se atiene al programa escolar de sexto grado. Para realizar la secuencia se tuvieron en cuenta las tres dimensiones en la enseñanza de los géneros: la comunicativa (uso), el tratamiento del contenido (sentido) y la composición lingüística (forma), que deben ser diferenciados didácticamente y abordados como tales. El análisis sobre la convivencia y el perfil de los personajes que surgen de la lectura fueron motivo de comentarios especiales en clase.

El último artículo, “Enseñar lengua en la virtualidad en cuarentena” por Dora Riestra, surge en plena pandemia cuando, ante tareas acordadas en el

intercambio con sus nietas, la autora descubre que ni la de ocho ni la de diez años de edad tienen conocimientos de Gramática. Los invito a leer el artículo de la profesora Riestra quien, luego de que las niñas escucharan un cuento leído por ella, les planteó dos consignas: escribir un resumen corto a partir del cuento escuchado (es decir, de qué trata la historia) y encontrar en Internet cuántas clases de palabras hay en nuestra lengua, con el objetivo de conocer el desarrollo real sobre comprensión y escritura para avanzar al desarrollo próximo posible. Se instrumentó el trayecto didáctico del uso a la forma y de la forma al uso, que es imprescindible para incorporar los conceptos gramaticales en la funcionalidad de la Lengua. Entre la emoción de la literatura y la racionalidad de la reflexión gramatical se trabajó para lograr el dominio del lenguaje.

Olga Belocón

Las instalaciones de juego en contextos comunitarios. Centros de arte y espacios urbanos

El presente artículo narra tres diferentes experiencias realizadas a través de la propuesta de las instalaciones de juego en contextos comunitarios de “educación no formal” o ajenos al ámbito escolar: un centro de arte contemporáneo, un espacio social de participación ciudadana y el entorno urbano. La intención de estas experiencias de encuentro intercultural e intergeneracional es favorecer el vínculo de los niños y sus familias con las instituciones culturales, además de promover un “lugar de símbolo” que reconozca las identidades lúdicas del colectivo en interrelación a través del juego compartido y donde la infancia pueda expresar libremente el propio imaginario simbólico como representación de sus necesidades psíquicas y afectivas: el deseo de crecer, la construcción de la identidad, el valor del cuidado, la empatía emocional y cognitiva o incluso el posible conflicto que conlleva la convivencia necesaria para habitar un mismo espacio y tiempo común. Es decir, verdaderas metáforas de la vida de relación que concurren en un territorio investido por el placer de la “deriva lúdica” y que trasciende más allá de la exploración sensorial y la experimentación con materias como mero “escenario estético” o paisaje objetual para convertirse en lugar de posibilidad que hace visible el significado de lo real, lo imaginario y lo simbólico.

Los autores son coautores de los libros El juego simbólico (2011) y El lugar del símbolo. El imaginario infantil en las instalaciones de juego (2019). Han sido ponentes en Congresos de Educación Infantil y Educación Artística en España, Europa y diferentes países de Hispanoamérica. Desde el año 2002 realizan propuestas educativas, sociales y artísticas para instituciones museológicas, universitarias y ciudadanas, resignificando lugares para el encuentro y la vida de relación a través del juego. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

A modo de presentación

En este número tenemos el gusto de presentar cuatro artículos que refieren a la educación artística. Hay dos trabajos centrados en generar distintos espacios e instalaciones artísticas para ofrecerles a niños, niñas, familias y docentes, y otros dos que abordan propuestas enfocadas a trabajar

en el aula. En todos ellos está presente la idea de la experiencia estética y, por tanto, la importancia de que quienes estén en situación de aprendizaje sean protagonistas del hecho artístico ya sea desde la recepción o la creación. Estas experiencias promueven el desarrollo integral del ser humano, en la medida en que apuntan al crecimiento personal, social y cultural de los niños.

Aquí me interesa destacar que la experiencia estética no refiere a saber apreciar la belleza, a formar el gusto, sino a afinar la sensibilidad, a emocionarnos, a conmovernos, a pensar sobre nuestra vida, a tomar conciencia de distintas situaciones, para interpelarnos, reflexionar y conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno, es decir, conectarnos con nuestra humanidad.

Los aprendizajes en las distintas disciplinas artísticas se producen en la experiencia. Por ello es fundamental pensar en ella, en darle un lugar de privilegio.

Cada sujeto, como plantean Soto y Violante (2016), va a transitar la experiencia de acuerdo a sus circunstancias de vida y producirá en él efectos

diversos. Su bagaje de experiencias estéticas será clave para los nuevos aprendizajes «La dimensión estética es la capacidad profundamente humana de aprehender física, emocional, intelectual y espiritualmente la calidad del mundo, de manera integrada. Es decir que la experiencia estética, a diferencia de otros modos de experimentar y de pensar la vida cotidiana, es una manera particular de sentir, de imaginar, de seleccionar, de expresar, transformar, reconocer y apreciar nuestra presencia, y la de los otros en el mundo; de comprender, cuidar, disfrutar y recrear la naturaleza y la producción cultural, local y universal.

La experiencia estética conlleva la capacidad de atribuir significación personal, social y cultural (Jaramillo y otros, 2004).» (apud Azar, 2014:65)

Esta idea de experiencia estética se ubica en la primera mitad del siglo XX de la mano de Dewey (2008); para este autor, la experiencia es vitalidad

elevada. En lugar de significar encierro dentro de los propios sentimientos y sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento ante el mundo; significa una completa interpenetración del yo y el mundo de los objetos y acontecimientos.

Sumar capacidades. Trabajo colaborativo entre docentes de Educación Especial y Educación Común

En el presente artículo se propone el abordaje de las barreras observadas para el acceso a la lectura, en un grupo de tercer grado de una escuela de tiempo extendido de la zona céntrica de Montevideo. En el marco de la intervención de maestra de apoyo itinerante se piensa en un encuadre de trabajo colaborativo entre docentes dentro del aula regular, en un grupo de veinticinco niños. Asimismo, dos niños y una niña de este grupo concurren a una escuela especial para niños y niñas con discapacidad intelectual, en modalidad de escolaridad compartida.

En la evaluación diagnóstica inicial, realizada por ambas docentes, en la mayoría del alumnado se observan barreras para el acceso al código escrito,

apatía y desinterés por la lectura, así como dificultades para comprender textos, recuperar información y retenerla.

A partir de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se realiza una propuesta de trabajo con el propósito de minimizar dichas barreras.

Se decide transformar este obstáculo en una oportunidad para la puesta en práctica y la reflexión acerca de una propuesta de enseñanza de la lectura. Se parte del trabajo con un texto del escritor Eduardo Galeano, del libro Las palabras andantes, cuyo título inspira la denominación del proyecto pedagógico de maestra itinerante. Se proponen recursos materiales que den la posibilidad de acceder a diversas formas de presentación y representación, de manera de facilitar una mejor percepción de la información. Asimismo se intenta proponer modalidades alternativas de lenguaje y simbolización, para favorecer el disfrute, la motivación y una mejor comprensión del texto leído.

Presentación. ¿Cómo se organiza, controla y regula? El sistema nervioso y la función de relación

Se considera a los seres vivos como un sistema abierto y complejo, pero ¿leemos el programa de Biología desde esta concepción?, ¿planificamos teniéndola en cuenta?, ¿qué idea de ser vivo elaboran nuestros alumnos durante su escolaridad? Si bien Biología es la disciplina que más frecuentamos,

quizás es también la que más nos desafía, es aquella cuya enseñanza más cambios requiere.

Presentación "NUESTRA MIRADA DE LA EDUCACIÓN" Comisión de Políticas Educativas de FUM-TEP

Aporte de la FUM-TEP y su Comisión de Políticas Educativas para pensar qué educación queremos.

Contamos con la participación de Pablo Martinis.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO