La educación inicial... desde el cuerpo

Este artículo parte de una reflexión que hemos compartido en distintas ocasiones, cuando conversamos sobre algunos aspectos de la cotidianidad del aula. Muchas veces nos encontramos pensando e intercambiando sobre la necesidad de darle más lugar al cuerpo del niño en la escuela. A veces pensamos que la educación no se ha ocupado del cuerpo, pero sí lo ha hecho, la escuela siempre se ha ocupado del cuerpo, pero se ha ocupado de controlarlo, de contenerlo, de ordenarlo, de estudiarlo.

Como señala Scharagrodsky (2007), históricamente: «El formato escolar participó muy activamente en la fabricación de una determinada cultura somática» (ibid., p. 3), el cuerpo del niño y de la niña ha pretendido ser domesticado, regulado y controlado por el sistema educativo. Por lo tanto hay que plantear con cuidado la idea de que el cuerpo en la escuela haya sido olvidado, pues esto no debe hacernos pensar que hubo carencia de órdenes corporales: «Nunca hay vacío en las escuelas. Esto es así porque cualquier proceso que niega y reprime siempre tiene una instancia afirmativa y productiva» (ibid., p. 4).

Si bien el niño de Educación Inicial tiene mayores permisos para moverse y ser, sin estar o sentirse “sujetado”, no siempre los docentes pensamos nuestras propuestas de enseñanza desde el cuerpo como lugar de aprendizaje, no pensamos desde el cuerpo del niño y tampoco desde nuestro cuerpo como docentes, ese cuerpo que sostiene y conforma la corporeidad del otro.

En este artículo, la reflexión no va hacia actividades específicas, nuestro pensamiento va en busca de esbozar algunas respuestas a preguntas cómo: ¿por qué ocuparse del tema del cuerpo?, ¿por qué ocuparse del tema del cuerpo en la educación inicial? Y allí comenzamos a desglosar aquello que considerábamos medular: el niño aprende desde el cuerpo, y el desarrollo de su corporeidad se da desde el nacimiento. Y que tomar conciencia de la importancia de trabajar desde el cuerpo en Educación Inicial es reconocer al sujeto completamente y, por tanto, hacer efectivo su derecho a educarse.

Derechos Humanos y Cultura de Paz. La enseñanza desde la vivencia y para el ejercicio de los derechos

En las escuelas se aprende más de lo que se enseña.

Se aprende a valorar, a compartir, a discutir, a ser solidarios y justos; y esto se aprende junto con las tablas, con los sucesos de mayo, se aprende observando y escuchando a quienes enseñan. Las enseñanzas trascienden lo planificado.

En el desarrollo de todas las actividades escolares, planificadas y no planificadas, se va formando una manera de percibir el mundo y se irá desarrollando una manera personal de mirar las cosas, se incide en la formación de “mentes” a través de experiencias, de vivencias y del uso de la palabra, las ideas se tienen desde el “ya”, no esperarán a ser adultos para tener ideas, es necesario tenerlas desde pequeños.

Enseñar un lenguaje de pensamiento, un lenguaje de Derecho, así como enseñar actitudes, hábitos de vida en clave de derechos, lleva muchas clases, una intervención ininterrumpida a lo largo de todo el ciclo escolar, necesita modelar ejemplos y contraejemplos, dar explicaciones, dar estímulo sobre qué palabras usar, cuándo hacerlo, experimentar palabras nuevas, emplear el vocabulario e integrarlo a la cultura letrada del aula.

Proyecto Formación Docente 2016. El ensayo. Un tipo de trabajo académico.

La educación superior, según UNESCO (1998), comprende «todo tipo de estudios, de formación, o de formación para la investigación

en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades

competentes del Estado como centros de enseñanza superior».

En el contexto histórico y académico actual, las prácticas tradicionales de la educación superior no son funcionales a las necesidades y demandas sociales, por lo que las mismas deben cuestionarse como forma de que la reflexión nos lleve a desnaturalizarlas en la búsqueda de prácticas alternativas para desarrollar un pensamiento reflexivo que conduzca a un aprendizaje autónomo.

Una de las herramientas que la Academia ha creado para la formación y la evaluación de sus estudiantes, de grado o posgrado, ha sido el trabajo académico como herramienta fundamental en la formación terciaria, ya que presenta el resultado de una investigación o una reflexión;

por consiguiente, demuestra la capacidad de investigar y reflexionar en profundidad sobre un tema, estructurarlo y presentarlo.

Prácticamente todo estudiante se enfrenta alguna vez a la realización de algún trabajo académico, una monografía, un ensayo o un trabajo de investigación. Muchos profesores prefieren evaluar a sus alumnos a través de un trabajo, y una buena parte de los planes de estudio

prevén la realización de un trabajo de fin de carrera donde el estudiante aplique el conjunto de los conocimientos adquiridos a través

de su período de formación en la institución. Se trata, pues, de una práctica fundamental en la vida académica.

Una de las características que define estos trabajos es la originalidad en cuanto debe ser el resultado de un trabajo personal sobre un tema

determinado. Esto significa que no basta con los conocimientos previos, tampoco alcanza con la consulta a trabajos anteriores, sino que requiere documentarse consultando diversas fuentes que son la base necesaria para construir un texto reflexivo, claro, con lenguaje especializado, que permita abordar un tema de interés desde la relación teoría-práctica.

NOVEDAD! RADIO BUTIÁ PARA MAESTROS DE QUEHACER EDUCATIVO

Quehacer Educativo te ofrece acceder a Radio Butiá

La FUM-TEP ha logrado un acuerdo pionero en Latinoamérica, para crear una APP exclusiva para suscriptores de Quehacer Educativo.

Les presentamos a Radio Butiá.

Una plataforma digital que transmite las 24 horas, canciones y cuentos para nuestros niños, niñas, y todos aquellos que quieran disfrutar de propuestas nacionales y latinoamericanas, con calidad artística y educativa.

La idea es brindar esta herramienta para promover la inclusión y promoción del arte, música, literatura y la canción infantil de calidad cultural, en los centros educativos, valorando la expresión y la creatividad.

Como forma de promover niños y niñas sensibles, capaces de manifestar sus sentimientos, de elaborar sus pensamientos y de desarrollar creativamente sus ideas mediante el desarrollo pleno de sus potencialidades, apostamos a que crezcan en libertad de expresarse en todas sus dimensiones.

Educación Especial e igualdad. Una pedagogía de lo singular para una educación inclusiva

Nos encontramos en un siglo XXI multifacético y controversial, con avances en la consagración de derechos, y mejoras en la calidad de vida, coexistentes con profundas transformaciones sociales, inequidades, injusticias y violencias, que impactan en la convivencia social.

En este escenario, un gran desafío de la educación es participar de las transformaciones promoviendo relaciones que fortalezcan el entramado

social, la paz, la justicia, la igualdad y la esperanza, fundadas en el amor y el reconocimiento de las diferencias y la alteridad.

Esta complejidad, si bien reconocida y compartida, no ha encarnado lo suficiente en las prácticas pedagógicas como para impulsar análisis

que impacten en la disminución de prácticas simplificadoras que es necesario superar, tanto como evitar perspectivas desesperanzadoras

o inmovilizantes.

Se requiere que nos propongamos dimensiones de análisis que nos permitan aportar al pensamiento colectivo, sin el cual no se producen

las transformaciones necesarias.

Es en este sentido que elegimos problematizar algunas de las inconsistencias entre los discursos, las declaraciones de derechos y las

prácticas pedagógicas, y repensar la noción de igualdad en su vínculo con la diversidad, el reconocimiento de las diferencias y la alteridad en

el transcurso de un proceso del cual los docentes formamos parte.

Introducción. Mesa redonda. "Educación e igualdad"

Desde comienzos de 2014, en la revista QUEHACER EDUCATIVO se cuenta con un espacio en el que los maestros comparten experiencias

de aula que reflejan la intención de brindar posibilidades de aprendizaje a todos los sujetos que allí asisten, más allá de la inexorabilidad

de los determinismos socioculturales sobre los aprendizajes. Diferentes propuestas se han gestado, se han compartido, y se han podido leer en

los diferentes números de la revista en estos años.

Además se convoca a colegas que dan luz teórica a estas cuestiones, reflexionan sobre las prácticas educativas en articulación con la teoría. Tras dos años de compartir este tipo de artículos se culmina el presente año lectivo con una mesa redonda, donde los convocados a seguir reflexionando en torno al tema Educación e Igualdad son amigos de la casa: Doctor en Educación Pablo Martinis, Maestro y Licenciado en Educación Sebastián Valdez, Maestra Inspectora Nacional de Educación Especial Carmen Castellano, Maestra Inspectora Regionalizada de Educación Especial Rosamaría Tiscordio, Maestra Directora Carmen Seveso, Maestra Gimena Navarro y Maestra Directora Laura Battaglia.

Los artículos que se publican en la revista, que llevan un proceso de reflexión y debate previo a su edición, así como la instancia de mesa

redonda, son espacios que apuntan al trabajo colaborativo entre los diferentes agentes de la educación, posibilitando así «participar de un pensamiento distribuido (...), donde el proceso no es jerárquico, sino asentado en la participación y ayuda mutua entre iguales sin la matización de posiciones asimétricas asociadas a la jerarquía convencional» (Pérez Gómez, 2012:163).

En el marco del derecho a la igualdad y del respeto a la singularidad, se busca entonces «...generar prácticas genuinamente alternativas y, por qué no, emancipatorias» (Baquero, 2012:19)

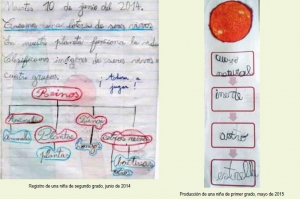

Pensando la clase. Un colectivo docente en movimiento. Tercera narrativa de la experiencia en curso

¿Cómo organizamos la clase desde lo cotidiano? ¿Cómo circula el conocimiento en el aula? ¿Cómo abordamos un programa escolar que abarca una abrumadora carga de contenidos presentados por disciplinas?

En la Metodología Natural e Integral, creada por la maestra uruguaya Cledia de Mello, encontramos una propuesta diferente que nos permite transitar nuevos caminos y ensayar ciertas respuestas a estas interrogantes.

En diálogo con nuevos aportes disciplinares, con distintas vertientes teóricas y con nuestras diversas experiencias docentes, apostamos

a reinventar desde el presente algunas ideas potentes que Cledia legó a nuestra tradición pedagógico-didáctica.

Compartimos en esta narrativa –la tercera que el colectivo pone a disposición– parte de ese recorrido que estamos transitando. Las dos publicaciones previas están detalladas en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

En este caso reflexionamos a partir de las líneas temáticas publicadas en 1988, en el marco de la elaboración de las Pautas Curriculares del

Centro de Educación Natural e Integral (CENI).

Inicialmente, la lectura de este documento nos posibilitó identificar una serie de conceptos potentes para enseñar a organizar el pensamiento, apreciando a la vez su lógica integradora en cuanto que todos los contenidos de enseñanza se presentan allí interrelacionados. En forma simultánea, contrastamos esta propuesta con los avances al presente de las distintas disciplinas y con lo explicitado en el programa escolar vigente.

Todo estuvo, asimismo, en diálogo con nuestras prácticas docentes en los más diferentes contextos y fue discutido desde la trayectoria del colectivo hasta el momento.

En “la altura” andamos... Propuestas de aula para el abordaje de la altura en triángulos y cuadriláteros en el segundo nivel

Cuando enseñamos geometría en la escuela, uno de los objetivos que buscamos es que los alumnos reconozcan las propiedades de las figuras

partiendo de lo que ya conocen. Aun los más pequeños, al decir “porque tiene tres rayitas” para caracterizar, o “este tiene cuatro puntitos

y no tres como ese” para clasificar, están haciendo referencia a características de figuras como los triángulos o los cuadriláteros.

Los docentes debemos tratar de ampliar la mirada de los alumnos y su percepción, guiando su pensamiento hacia propiedades «no tan visibles» (Broitman e Itzcovich, 2005:7) que les servirán para construir nociones geométricas. Ese modo de concebir la enseñanza donde las actividades deben ser un desafío, deben producir un conocimiento, llevará a nuestros alumnos a establecer nuevas relaciones entre las figuras que estamos estudiando. Para dar sus respuestas, los alumnos se deberán apoyar en las propiedades de las figuras, lo que les permitirá acercarse desde un pensamiento propiamente geométrico y validar, o no, lo realizado.

Los algoritmos en la enseñanza de la Matemática

Cuando examinamos la enseñanza de la matemática resulta evidente la preponderancia de la transmisión de una serie de pasos para resolver

diferentes ejercicios, donde se prioriza el resultado, la respuesta correcta que, desde nuestro punto de vista, es importante pero no suficiente

para aprender matemática.

Parecería que los algoritmos son la puerta de entrada a los contenidos matemáticos. Si consideramos que: «Hacer matemáticas es

un trabajo del pensamiento que construye los conceptos para resolver problemas, que plantea nuevos problemas a partir de conceptos así

construidos, que rectifica los conceptos para resolver problemas nuevos, que generaliza y unifica poco a poco los conceptos en los universos

matemáticos que se articulan entre ellos, se estructuran, se desestructuran y se reestructuran sin cesar» (Charlot, 1986), los algoritmos conforman una pequeña parte del aprendizaje de la matemática en la escuela, y la potencialidad de ellos radica en poder establecer relaciones y entender su funcionamiento en relación a las razones matemáticas que los sustentan.

La enseñanza de los algoritmos no solo implica saber el mecanismo, sino establecer las relaciones internas, su funcionamiento así como otros aspectos que son esenciales para la construcción del sentido de las operaciones.

Mas aportes del Quehacer Educativo para los maestros concursantes- Actualizado al 06/02/18

La revista Quehacer Educativo de la FUM-TEP, continúa realizando aportes para los maestros concursantes de educación común y educación inicial.

Todos los videos se encuentran disponibles en el canal de youtube del Quehacer: https://www.youtube.com/channel/UClMxy_hJHEmxz-gtWg2NSkw/playlists y cabe destacar que son un aporte de maestros y profesores de todo el país.

Para saber los cuando se sube un nuevo video, se pueden hacer suscriptores del canal, y de esta manera visualizar cada una de las actualizaciones.

A continuación compartimos una lista con enlaces de los temas disponibles al 06 de febrero:

Aportes para pensar el concurso:

- ¿Cómo desarrollar las diversas pruebas del Concurso de Oposición para proveer cargos de Maestros de Educación Común e Inicial? A Cargo de la Mtra. Directora Teresita Rey: https://www.youtube.com/watch?v=OqzLvWppoyQ&list=PLG8cdIie_Xzq7qplYtfpPLiC_sGG-EPYV&index=2

Ciencias de la Educación:

- Educación Común. Filosofía de la Educación. Tema 1- La dimensión ética de la profesión docente. Mtra. Prof. Jorgelina Tironi. https://www.youtube.com/watch?v=hbGzla8XV_w&list=PLG8cdIie_Xzq7qplYtfpPLiC_sGG-EPYV&index=1

- Educación Común. Filosofía de la Educación. Tema 3: Marco axiológico de lo educativo. Mtra. Prof. jorgelina Tironi. https://www.youtube.com/watch?v=GjM8kZZZV3E

- Educación Común. Sociología. Tema 2: Vigencia de la Teoría del Capital Humano en la relación teoría -práctica. Profesora Alejandra Capocasale. https://www.youtube.com/watch?v=BIi14bzBcKE

- Educación Común. Pedagogía. Tema 2: El pensamiento pedagógico nacional a través del movimiento de Educación Rural. Prof. Susana Mallo. https://www.youtube.com/watch?v=A3vXguUAQvI&index=5&list=PLG8cdIie_Xzq7qplYtfpPLiC_sGG-EPYV

- Educación Común. Pedagogía. Tema 2: El pensamiento pedagógico nacional a través del movimiento de Educación Rural. Mtro. Lic. Limber Santos. https://youtu.be/MV4UV0xCIfA

-

Educación Común e Inicial. Pedagogía. Tema 3: Principios del Sistema Educativo Nacional, vinculando con la Ley de Educación Nº 18.437, en el encuadre de las políticas educativas actuales. Mtra. Elena Galeano Arrestia https://youtu.be/aznLZbzl7q4

- Educación Común e Inicial. Psicología. Tema 2: Escolarización y subjetividad: importancia del vínculo en el desarrollo infantil (Ed.inicial). Escolarización y subjetividad: efectos en el desarrollo y en el aprendizaje (Ed. Común) Mtra. Adriana Bisio. https://youtu.be/mZ1Y3N4g8h4 en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=kVqVL8gi3C4

- Educación Inicial y Ed. Común. Psicología. Tema 2: Escolarización y subjetividad: importancia del vínculo en el desarrollo infantil (Ed.inicial). Escolarización y subjetividad: efectos en el desarrollo y en el aprendizaje (Ed. Común) Mtra. Psic. Estella Castellini. https://youtu.be/L31hFW9X25s

Didáctica:

Hay temas, como el 8 de didáctica, en el que se aportan dos ponencias ya que las mismas plantean distintos aportes al mismo tema.

-

Educación Común. Tema 1: El uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de la Geometría. Desarrolle una propuesta. Mtra. Esther Moleri. https://youtu.be/jb8-K66k8I4

-

Educación Común. Tema 3: Elabore una propuesta problematizadora para la enseñanza de la Física en 3er. grado. Fundamente disciplinar y didácticamente. Mtro. Lic. Juan Pablo García Lerete. https://youtu.be/PL39AFZpaUs

-

Educación Común. Tema 4: Elabore una secuencia de contenidos inserta en el Proyecto de Primer Ciclo para la enseñanza de la Lectura. Explicite posibles actividades y uso de recursos disponibles. Mtra. Alejandra Parodi. https://www.youtube.com/watch?v=kurDLHyu0is&t=54s&list=PLG8cdIie_Xzq7qplYtfpPLiC_sGG-EPYV&index=10

-

Educación Común. Tema 5: El valor del juego como recurso para la enseñanza de la Numeración en el Segundo Ciclo. Explicite la intervención docente antes, durante y después de la propuesta lúdica.- Mtra. Cecilia Gesuele. https://youtu.be/iBJIz4z7jeY

-

Educación común. Tema 6. Realice una propuesta de intervención fundamentada que favorezca la enseñanza de los textos que explican en escritura en cuarto grado. A Cargo de la Mtro. Germán García. https://www.youtube.com/watch?v=WbjT8Z46H0M

-

Educación Común. Tema 6. Realice una propuesta de intervención fundamentada que favorezca la enseñanza de los textos que explican en escritura en cuarto grado. Mtra. Adriana Ballestero. https://youtu.be/BUu9617QGj4

-

Educación Común Tema 7. El lenguaje cinematográfico: el plano y su abordaje en 5º grado.-. Mtra. Prof. Alejandra Pereira. https://youtu.be/d-BAstNvxgE

-

Educación Común. Tema 8: Lenguaje Cartográfico. El mapa y la imagen como recursos para enseñar geografía. Profesora Paula Pérez. https://www.youtube.com/watch?v=NGA3asqZAho

-

Educación Común. Tema 8: Lenguaje Cartográfico. El mapa y la imagen como recursos para enseñar geografía. Profesor Dr. Fernando Pesce https://youtu.be/P_QaTVjf5Pw

- Educación Común Tema 9: Reflexione sobre el lugar de la evaluación para intervenir en la enseñanza y

mejora de los aprendizajes. Mtra. Inspectora Rocío Villar.

https://youtu.be/Vjpp8PiBrI4

-----------------------

- Educación Inicial. Tema 2: El aula en Educación Inicial: la importancia de la ambientación y los espacios como agentes educadores. Mtra. Directora Valeria Rosso Gutiérrez. https://youtu.be/k-K-U-o1qpw

-

Educación Inicial. Tema 4: La modalidad de Taller en el nivel inicial. Mtra. Verónica Texeira Núñez. https://youtu.be/X5bKZ8wkJWU

-

Educación Inicial. Tema 6: El abordaje de la enseñanza de la Matemática a través del "Cuaderno para hacer Matemáticas en Inicial". Mag. Carla Damisa. https://youtu.be/gLmgj8QTSmA

- Educación Inicial. Tema 7: Textos que explican: elabore y fundamente una secuencia de enseñanza de oralidad en el Ciclo Inicial. Mtra. Mag. Olga Belocón. https://youtu.be/P9EsC6NtMMI

- Educación Inicial. Tema 8: Enseñanza de las Ciencias Sociales: recursos y estrategias para su abordaje. ejemplifique a través de su contenido programático. Sirve también para Educación Común. Tema 2: Leer y escribir para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Establezca líneas de intervención docente atendiendo al perfil de egreso del Documento Base de Análisis Curricular y el Programa de Educación Inicial y Primaria vigente Maestra y Socióloga Margarita Presno. https://www.youtube.com/watch?v=1K7rmx6vnjs

- Educación Inicial. Tema 9: La enseñanza de la Lectura y Escritura a través del Proyecto de Primer Ciclo. Mtra. Paola Parodi. https://youtu.be/Osp0O4r-WSY

-

Educación Inicial. Tema 10: La problematización en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza. Explicite y fundamente líneas de intervención para el abordaje de contenidos vinculados a la nutrición y la salud. Mtra. Dir. Cecilia Cicerchia. https://youtu.be/nEb3UqQH23I

Aportes Bibliográficos:

- Tema 2. Educación Común. Sociología: Vigencia de la Teoría del Capital Humano en la relación teoría -práctica. Prof. Alejandra Capocasale

CAPOCASALE, A.; RADICCE, D. H. (Agosto, 2010) La complejidad del anclaje de la Teoría del Capital Humano en América Latina. Quehacer Educativo, (102), 73-78. http://fumtep.edu.uy/index.php/quehacer-ed/item/536-la-complejidad-del-anclaje-de-la-teor%C3%ADa-del-capital-humano-en-am%C3%A9rica-latina

- Tema 2 de Educación Común. Pedagogía. El pensamiento pedagógico nacional a través del movimiento de Educación Rural. Aporte realizado por el Mtro. Gabriel Scagliola.

MISIONES SOCIO-PEDAGÓGICAS DE URUGUAY: PRIMERA ÉPOCA (1945-1971) DOCUMENTOS PARA LA MEMORIA. Esta publicación es uno de los resultados del Proyecto de recuperación de la memoria de las instituciones educativas del Uruguay, auspiciado por el Consejo de Formación en Educación de la ANEP y coordinado por Cristina Hernández.

https://pedagogiasocialymarxismo.files.wordpress.com/2013/10/libro_mspu_42.pdf

- Tema 3 de Educación Común e Inicial. Pedagogía. Principios del Sistema Educativo Nacional vinculando con la ley 18437 en el encuadre de las Políticas Educativas actuales. Aporte realizado por Mtra. Elena Galeano Arrestia.

- Ley de Educación 18.437. http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008

- Orientaciones de políticas educativas del CEIP quinquenio 2016-2020. http://www.ceip.edu.uy/documentos/2017/ceip/OpeCEIP2016-2020.pdf

-

Romano. A. Sobre (la especificidad de) las políticas educativas (en el Uruguay) Disponible en: http://www.academia.edu/1456631/Sobre_la_especificidad_de_las_pol%C3%ADticas_educativas_en_el_Uruguay_ (Consultado 25/01/18)

- ORLANDO. P.; BUENO, R. (Abril, 2014) Educación para todos. Aportes desde la normativa vigente para la inclusión educativa. Quehacer Educativo, Año XXIV (124), 83-90. http://fumtep.edu.uy/index.php/component/k2/item/1080-educacion-para-todos-aportes-desde-la-normativa-vigente-para-la-inclusion-educativa

- ROMANO. A.; FOLGAR, L. (Diciembre, 2009) La enseñanza: espejo de la posibilidad de aprender Una mirada desde el Programa de Maestros Comunitarios. Quehacer Educativo, (98), 11-16. http://fumtep.edu.uy/index.php/quehacer-ed/item/408-la-ense%C3%B1anza-espejo-de-la-posibilidad-de-aprender-una-mirada-desde-el-programa-de-maestros-comunitarios

Cierre Provisorio: Primer Etapa de Aportes

- Cierre de primera etapa de entrega de temas de Concurso y análisis de pautas de valoración de pruebas teóricas. Mtra. Dir. Teresita Rey. https://youtu.be/D1uFqDZygEY

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO