Declaración del Secretariado Ejecutivo de la FUM-TEP ante la transformación del actual Departamento de Educación para el Medio Rural

Bases biológicas del aprendizaje

El marco en que se inscribe este trabajo es la temática de las Dificultades de Aprendizaje, más específicamente, las Bases biológicas del aprendizaje.

Para ello, uno de los nuevos campos de estudio es la Neuropsicología que vincula la base biológica, el aprendizaje y los componentes emocionales y sociales del individuo en forma interdisciplinar, con el campo de estudio de las Neurociencias.

«Se puede definir la Neurociencia como el ámbito interdisciplinar que estudia diversos aspectos del sistema nervioso: anatomía, funcionamiento, patología, desarrollo, genética, farmacología y química con el objetivo último de comprender en profundidad los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano (Mora y Sanguinetti, 1996).» (apud Portellano, 2005:3)

La Neuropsicología estudia las relaciones entre conducta y cerebro, considerando cómo las lesiones cerebrales afectan las funciones cognitivas

y las acciones comportamentales del individuo (cf. Portellano, 2005). Además de cambios físicos, el sistema nervioso lesionado genera trastornos

cognitivos que afectan a funciones básicas de la persona: pensamiento, memoria, lenguaje o la regulación del comportamiento.

Difiere de otras neurociencias conductuales por su objeto de estudio, ya que se centra «en el conocimiento de las bases neurales de los procesos

mentales complejos» (idem, p. 6). Su muestra de investigación son seres humanos y las funciones complejas de la especie, tales como memoria, pensamiento, lenguaje, funciones ejecutivas, motricidad, percepción.

Así, se apunta a dar respuesta a la interrogante: ¿cómo se comunica el sistema nervioso central? Debemos abordar conceptos relacionados a los componentes del sistema nervioso.

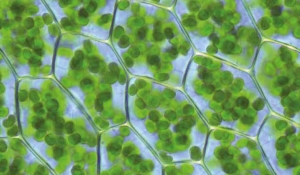

En todos los organismos es posible la presencia de vida por la existencia de actividad nerviosa, o de un sistema nervioso que colabora con su supervivencia. Hay que agregar que las neuronas son las responsables de la excitabilidad y la plasticidad –capacidad de variar la respuesta según el sentido que tenga la supervivencia–. La vida acontece por la existencia del sistema nervioso, por lo que su organización, su función y su estructuración determinan la conservación de un ser vivo.

La cañada del Ejido. Un bien común para cuidar en comunidad

Esta secuencia fue realizada durante el proceso de formación continua, en una situación de reflexión y análisis por parte de las autoras y en el marco de la Formación en Territorio de PAEPU. Se trabajó en el Área del Conocimiento Social, en primer grado, período mayo-julio, con la docente y la maestra secretaria juntas.

La presente secuencia cumple con ciertas características de un proyecto de investigación sobre un tema relacionado al cuidado del medioambiente. Su intención es impulsar al alumno a preguntarse por lo que lo rodea, reconociendo los problemas que el medio presenta y el impacto que le ocasionan a la comunidad en su conjunto, sumando de a poco a la idea de “lo global” en estos temas.

Por mucho tiempo, el agua ha sido considerada un recurso, algo a utilizar, es decir que se la ha mirado con una visión acotada y utilitarista. El valor

que se le reconoce está dado por el hecho de que el agua satisface las necesidades de las comunidades. Pero el agua es más que eso. Cuando trabajamos este tema consideramos que no podemos dejar de lado los vínculos y las relaciones que se desarrollan en torno al agua, y es por eso que no la podemos identificar como recurso, sino como un bien común.

El agua forma parte de las riquezas que la naturaleza nos brinda, e influye directamente en el mantenimiento de la vida. Si trabajamos con el agua como un bien común, debemos considerar que no es algo que sea solo para nuestra generación, o para un tiempo determinado, sino que debe perdurar, debe ser transmitido a las otras generaciones; se debe buscar su sostenibilidad a largo plazo. La idea es trabajar el cuidado del agua desde una perspectiva relacionada a la no contaminación, en particular a un tipo de contaminación que se vincula a la basura. La intención también

es profundizar en un tipo de basura muy nociva para el planeta, como lo es el plástico. El recorte de nuestro trabajo enfatiza en ciertas acciones humanas que generan espacios públicos sucios de basura que, además de demostrar poca construcción de ciudadanía, afectan local, regional y globalmente a todos los seres vivos del planeta.

Entre juguetes y juegos ¿Energía en Nivel Inicial?

Diseñar actividades para la enseñanza de la energía en el Nivel Inicial fue un enorme desafío.

El intercambio con otros maestros, el pensar que era posible y las pistas que se iban encontrando en diferentes materiales teóricos, didácticos y disciplinares, constituyeron los cimientos perfectos para el hacer.

Varias investigaciones han defendido la conveniencia de comenzar el trabajo con la energía desde etapas educativas básicas. Pero ¿cuáles eran las

ideas a construir?, ¿qué pretendíamos que los alumnos de Inicial aprendieran?

Como eje del trabajo se resolvió tomar los siguientes aspectos señalados por Liu y McKeough (apud Martínez y Rivadulla, 2015:18):

«-Percepción de la energía como actividad o habilidad para “hacer cosas”. -Identificación de diferentes formas y fuentes de energía. -Conocimiento de procesos de transformación/ transferencia de la energía. -Reconocimiento de la degradación de la energía. -Toma de conciencia de su conservación.»

Lo propuesto por estos autores posibilitó comenzar a pensar. Era necesario adaptar ese modelo de energía al desarrollo cognitivo del alumnado. Esto

implicó nueva búsqueda teórica, análisis e intercambio de ideas para establecer itinerarios de progresión en la construcción del modelo de energía deseable para los alumnos de cuatro y cinco años. Se discutió si realmente se debería abordar la degradación y conservación de la energía, sin llegar a un acuerdo. En los hechos, no se hizo. Se logró esbozar la secuencia a realizar, aunque a priori se consideró que no era un orden a seguir.

Nota: este artículo forma parte de una ponencia presentada en el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en debate”, CIEDUC 2019. Montevideo, 25 al 28 de marzo de 2019.

Diseño de propuestas didácticas. Introducir el concepto de energía en la escuela

Los muy diversos campos de fenómenos que percibimos en el mundo que nos rodea (relacionados, por ejemplo, con movimiento, oscilaciones, calor, electricidad, magnetismo, radiactividad, propiedades materiales, reacciones químicas, vida, metabolismo, salud, orogenia, sismos, clima, fósiles, luz solar, cometas) son estudiados desde diferentes perspectivas teóricas por las diversas ciencias naturales (Astronomía, Física, Química, Biología, Geología, etc.). Sin embargo, todos ellos pueden ser pensados unificadamente en términos de la energía involucrada, que pasa así a ser un concepto teórico potente para comprender esos fenómenos e intervenir sobre ellos. En este sentido, la energía se constituye en un concepto científico central y estructurador por su gran generalidad, abstracción y potencia para modelizar. Por tanto, a partir de la investigación e innovación en didáctica de las ciencias naturales sugerimos que los niños y niñas puedan iniciarse en el estudio de este concepto muy tempranamente, tal como se propone en los cuatro artículos que siguen.

En las distintas actividades didácticas que se incluyen en los artículos de las próximas páginas, se presentan diferentes situaciones del entorno cotidiano y se les pide a los niños y niñas que las describan. Para ello son guiados por los docentes, de modo que puedan comenzar a utilizar de manera adecuada expresiones científicas tales como “posee energía”, “requiere energía”, “usa energía”, “gasta energía”, “aporta energía”, “produce energía”, “almacena energía”, “consume energía”, “transfiere energía”, “disipa energía”, “no aprovecha energía”. En estas frases, que son también empleadas en el lenguaje natural y en el mundo de la técnica, nos referimos a la energía desde una concepción “sustancialista”, asociada a los orígenes históricos de esta idea científica (en los siglos XVIII y XIX). Las expresiones que utilizamos en la ciencia escolar modelizan la energía casi como una entidad material, como un “objeto” (a veces imaginado como un “fluido” que pasa de un cuerpo a otro o queda almacenado en ellos). Se puede decir que en los primeros usos de la idea de energía, necesariamente estamos “sustancializándola” un poco, es decir, otorgándole las características y propiedades de una entidad real y tangible.

Presentación. Ni solo en sexto, ni solo en física. Enseñar energía en toda la escuela y toda el área

Posiblemente algún lector haya pensado: ¿un contenido más?, ¿por qué?, ¿para qué? No es un contenido más, es una mirada diferente al Área del Conocimiento de la Naturaleza, pero imprescindible.

Uno de los objetivos del grupo es el estudio y la elaboración de diferentes aportes a la Didáctica de las Ciencias desde la Epistemología. Hace seis

años, al realizar el análisis histórico epistemológico de los contenidos programáticos de Física, nos centramos en la Mecánica. Se trabajaron los conceptos de movimiento y fuerza, dejando de lado el de energía.

Recién el año pasado se lo retomó y desarrolló bajo el mismo marco histórico epistemológico. La lectura de varias investigaciones, materiales

teóricos y su discusión permitió fundamentar la necesidad de dejar de lado la estricta referencia disciplinar que señala el programa vigente. La energía

debía “salir” del campo de la Mecánica y de la Física para abarcar aspectos biológicos, químicos, astronómicos, geológicos, tecnológicos y sociales,

porque la educación científica es parte de una educación general para toda la ciudadanía.

Títeres en el aula. Exploración y creación escénica

El presente material alberga la intención de acercarle conceptualizaciones y ejercicios al maestro, para iniciar un proyecto con títeres en el aula favoreciendo la creatividad de los niños.

El objetivo es que el docente pueda guiar un trabajo de exploración con los niños acerca del “lenguaje titiritesco”, sus posibilidades, la esencia y el

manejo del espacio.

La propuesta opta por una ruptura con la forma tradicional de elegir la obra previamente, y con relación al espacio prescindimos del retablo o teatrillo de títeres para llevar adelante la tarea.

El títere, en cuanto objeto creado que cobra vida a través de la intervención del actor-titiritero, es un material poético que nos permite una multiplicidad

de abordajes para desplegar en el aula. La creación plástica del personaje suele ser la más desarrollada, y quedan de lado otras áreas de investigación más específicamente teatrales como la animación, la manipulación, la voz del personaje, la dramaturgia; por tanto es desde estas áreas que propongo un acercamiento a esta poética.

Menos es más. La comprensión profunda como objetivo educativo

Hoy más que nunca, la pregunta por el sentido de la escuela aparece en todos los debates educativos. ¿Cuáles son los grandes propósitos de la

educación? ¿Qué tipo de niños, niñas y jóvenes nos proponemos formar? ¿Qué grandes aprendizajes esperamos que los estudiantes logren en los años que transitan la escuela?

La respuesta no es única, y mucho menos sencilla. Pero en este artículo espero aportar una visión que ayude a mirar con una lupa potente nuestra

práctica cotidiana y, a partir de ahí, empezar a recorrer el camino de la transformación pedagógica en cada aula y cada institución.

Seguramente estemos todos de acuerdo en la necesidad de que la escuela asegure cierto cuerpo de conocimientos clave para la vida, que forman

parte de nuestro acervo cultural compartido. Y seguramente coincidamos también en que esos conocimientos (al menos hoy) están estipulados por

los programas de las distintas asignaturas y áreas curriculares. Sin embargo, las investigaciones nos muestran que, en la práctica, los alumnos egresan de la escuela como portadores de un saber superficial, fragmentado y poco relevante (Fiszbein, Cosentino y Cumsille, 2016); como conocedores de datos, hechos y procedimientos que logran repetir, pero sin entender del todo ni utilizar para resolver problemas o tomar decisiones en la vida real.

Pero hay algo peor; año a año, los estudiantes se van acostumbrando a que aprender es eso: entender de forma parcial, o recitar “como loros” cosas que no les terminan de cerrar. Al hacerlo, van construyendo un hábito de la no comprensión, que luego es difícil de desaprender.

Si buscamos que los alumnos comprendan en profundidad un cierto tema, no alcanza con explicarlo claramente. Tendremos que combinar nuestras exposiciones y explicaciones con actividades que promuevan un trabajo intelectualmente activo por parte de los alumnos, como las experiencias vivenciales, lecturas guiadas por preguntas “para pensar”, debates en los que se pongan en juego diferentes posturas y argumentos respecto

de un tema, resolución colaborativa de problemas, investigaciones guiadas sobre preguntas escritas, y oportunidades para la reflexión sobre el aprendizaje y la autoevaluación.

Algunas consignas que nos pueden ayudar a pensar actividades en este sentido son: ¿cómo podrían explicarle con palabras propias lo que aprendieron a un nene más chiquito o a la abuela que no conoce el tema? ¿Cómo podrían representarlo con un dibujo o con una imagen? ¿En qué situaciones se puede usar eso que aprendieron? ¿Pueden relacionarlo con algo que les haya pasado en sus vidas? ¿Qué cosas sobre el tema ya sabían desde antes y qué cosas de las que aprendieron fueron nuevas? ¿Qué preguntas nuevas se les ocurren hacer sobre ese tema? ¿Qué nuevas cosas les dan ganas de saber?

Todo esto lleva tiempo, claro. Pero es un tiempo bien invertido. Porque comprender amplía nuestra mirada, nos ayuda a ver más lejos y a sentirnos parte de algo más grande, que nos trasciende. Nos da un nuevo par de lentes para entender el mundo. Nos permite construir una plataforma de despegue para seguir aprendiendo siempre y, así, prepararnos lo mejor posible para la vida que elijamos tener.

Quehacer Educativo. Proyecto 2019

Como cada comienzo de año, hemos recabado ideas y reflexiones sobre nuestra tarea, comentarios que los maestros, destinatarios de nuestro trabajo, nos han hecho llegar.

En 2018 se trabajó en profundidad el tema Planificación con énfasis en las diferentes formas de organización de los contenidos a enseñar. Se incluyeron artículos teóricos y se abarcaron especialmente Unidades, Secuencias y Proyectos de enseñanza, con aportes para las distintas áreas. Varios compañeros nos han comentado que los materiales publicados les resultaron valiosos y útiles para organizar la enseñanza.

En 2019, a partir del número de abril, se continuará trabajando sobre Secuencias de Enseñanza. Queremos profundizar sobre todo en la selección de

los temas, sus aspectos disciplinares, las propuestas de enseñanza adecuadas y los obstáculos que presentan. Y, a la vez, aportar reflexiones sobre cómo ir retomando los temas en los distintos grados, avanzando en cantidad y complejidad del conocimiento.

Cada revista presentará dos áreas del conocimiento, y propondrá un artículo general sobre el tema y dos o tres secuencias para los distintos niveles.

Paralelamente se irá trabajando sobre la integración de las distintas disciplinas dentro de cada área y entre áreas diferentes, analizando la pertinencia de los enfoques transdisciplinarios y multidisciplinarios para los distintos temas propuestos.

En el marco del Diseño Universal de la Enseñanza, que en este número desarrolla María Eugenia Yadarola, buscamos una planificación abierta e inclusiva que a cada niño y a cada niña les dé la oportunidad de aprender.

No se nos escapa la singularidad de algunos tramos de edad y contextos de vida, por lo que buscaremos continuar con aportes destinados a Educación Inicial y Educación Rural.

También continuaremos con la realización de encuentros en distintas filiales de FUM-TEP, que ya hemos comenzado en el mes de enero con aportes

para los maestros concursantes.

Continuarán además las actividades de los equipos que desarrollan Investigación, Innovación y Formación. Esperamos formar nuevos equipos y

acrecentar los existentes con participación de todos los maestros y profesores de primaria que deseen integrarse.

Invitamos a nuestros lectores a compartir sus prácticas de enseñanza, participando del Concurso 2019 de Trabajos Pedagógico-Didácticos.

Es nuestra intención que también este año QUEHACER EDUCATIVO constituya un aporte al trabajo diario de los docentes, trabajo del que, a su

vez, siempre se nutre.

Ecología en el patio de la escuela. Preguntar, recoger datos, reflexionar

Prestar atención al medio que nos rodea, principalmente al patio de juegos del Jardín, y en él a un charco, un árbol, un tronco, un cantero, proporciona ricas experiencias. Especialmente cuando se les propone a los niños observar y estudiar diferentes especies, las interrelaciones que se dan entre ellas y la forma en que nosotros influimos.

A instancias de nuestra maestra directora, que había cursado varios talleres con la Mag. Beatriz Costa, nos propusimos trabajar conforme a las orientaciones que se establecen en la Guía metodológica para la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE). Se trata de una propuesta basada en la generación de conocimientos sobre la naturaleza mediante un proceso de indagación: la elaboración de una pregunta, el diseño de una acción y la posterior reflexión sobre las observaciones y los datos recogidos.

Se estimula el pensamiento crítico mediante el estudio de un espacio conocido, con vínculos afectivos que despiertan los sentimientos de pertenencia e identidad, como lo es el patio donde juegan. Este ambiente próximo, cotidiano, de libre acceso, propicio para poder desarrollar un ciclo de investigación, brinda la posibilidad de pensar en cómo son los organismos, las poblaciones, las comunidades y los paisajes del Jardín, elementos que están ante nuestros ojos, pero pasan desapercibidos si no son objeto de estudio.

Se busca que los niños profundicen su conocimiento del entorno de la institución, analizando algunas características del patio del Jardín y los seres vivos que en él se encuentran, las relaciones que se dan entre ellos y con el ambiente físico. Esa mirada desde otro lugar al espacio cotidiano debía también estimular el cuidado y el respeto por el medio en el que se mueven.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO