Entre el sueño y la vigilia...Nace el debate sobre lo artístico

Julio Cortázar es un autor que sale de la estructura canónica y sorprende al lector, yo lo disfruto, por eso creo que podré transmitir ese

disfrute, apasionamiento y esa curiosidad detectivesca a mis alumnos de sexto grado. ¿Logrará el autor apasionarlos y despertar el deseo lector?, ¿estarán preparados para comprenderlo?, ¿podrán tomar las riendas de su lectura de un modo activo y reflexivo?

Era momento de tomar decisiones. El objetivo planteado era ambicioso para un grupo caracterizado por el hastío hacia la lectura y la

dificultad en su comprensión; la mitad del grupo tenía una, dos o tres experiencias de repetición en su escolaridad. Se trataba de conocer al autor, establecer relaciones con paratextos y con otros artistas que fusionasen realidad y sueño. De ahí surgió la presente secuencia de actividades que aborda la tarea desde una doble agenda, desde la lectura y desde las artes.

Cuerpo y Arte en la escuela El cuerpo y la música: un encuentro posible (Parte 2)

Continuando la reflexión sobre la relación Arte y Cuerpo, y el lugar que le otorgamos desde nuestras prácticas educativas en las aulas,

nos focalizaremos en las potencialidades que nos ofrece el cuerpo como instrumento de comunicación, expresión y percepción.

«El cuerpo moldeado por el contexto social y cultural (…), es ese vector semántico por medio del cual se construye la evidencia de

la relación con el mundo: actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción (…), la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, (…) la relación con el sufrimiento y el dolor...» (Le Breton, 2008:7)

El abordaje del cuerpo como eje vertebrador de las propuestas de enseñanza no debería limitarse al área artística. La resignificación y utilización del mismo como espacio de síntesis y protagonista de los aprendizajes, constituye un eje transversal a todas las áreas del

conocimiento. Se trata de despertar en el cuerpo del maestro y del alumno, la sensibilidad para «acoger los conceptos, hacerlos propios, transformarlos » (Kesselman, 2005:19).

Desde esta perspectiva, el abordaje del Área del Conocimiento Artístico interpela también corporalmente al maestro, ya que lo invita a poner

el cuerpo, lo ubica como un ser afectado.

Alumnos y docentes se involucran en su totalidad en la tarea. El cuerpo cobra así protagonismo como el escenario donde confluyen todos

los lenguajes y las posibilidades de expresión.

En el área artística, este encuentro desde la “corporeización” de los aprendizajes puede hacerse transversal a todas las disciplinas, brindando

la posibilidad de la integración interdisciplinar hacia adentro del área misma, en lo que Eisner considera su dimensión intrínseca (apud ANEP. CEP, 2009:71).

Esta vinculación se da en forma armoniosa, en el entendido de que es en el cuerpo y a través de él donde se completan y materializan las

posibilidades de expresión, creación y comunicación, sin perderse la especificidad de cada disciplina.

Los simuladores ¿Puentes o cabeceras en la enseñanza de las Ciencias Naturales?

En el artículo se comparten algunas reflexiones sobre el lugar de las simulaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ciclo

escolar.

Este planteo requiere explicitar sus principales características y alcance.

«La simulación es la reproducción de una situación o un fenómeno que se presenta generalmente simplificado y, que a su vez, permite la manipulación de sus variables intervinientes.» (Amaya, 2008:6)

La escuela está desafiada a construir saberes escolares que pongan en juego los nuevos modos de relacionarse, pensar y construir subjetividad.

Esto implica revisar las relaciones de poder en el aula, y el rol del docente que necesita potenciar el “autodidactismo” a modo de atajo en un contexto de inmersión tecnológica. «Es una forma de aprendizaje que consiste en que cada persona se convierte en su propio maestro y adquiere los conocimientos por interés, a partir de los estímulos disponibles.» (Barrón et al., 2010:14)

En este escenario, el acceso a los simuladores no es un obstáculo pero se requiere disponer de claves para definir su pertinencia y alcance.

Se hace necesaria la pregunta: los simuladores, ¿cabeceras o puentes? hacia los procesos de conceptualización.

Los docentes están desafiados a interrogarlos y reconocer su potencial en relación a la teoría que los sustenta, la pertinencia del recorte o

de la simplificación de la realidad que representa variables que incluyen diseño, vocabulario, imágenes, convenciones, etcétera.

Dichos aspectos les requieren habilidades como curadores de contenidos digitales. Se trata del proceso de selección, desestimación y colección de información digital que otros han producido.

Aportes de la escuela rural a la educación del futuro

Se considera fundamental repensar hacia dónde va la escuela rural y cuáles son sus fines.

La escuela rural, en su especificidad, tiene características propias que exigen acordar sus fines de una manera particular y contextualizada,

pero desde la misma complejidad de los fines de la educación en general.

Hay nuevas formas de ruralidad y cada contexto es diferente, con características específicas.

Pensar en las diferentes alternativas que tiene cada uno de los contextos para poder sobrevivir de manera más fructífera y natural, de

modo que la apertura y la construcción de las subjetividades se hagan efectivas desde el contexto y no desde afuera.

Mesa Redonda “Hacia dónde va la Educación Rural”

El medio rural vive un proceso de cambio en la producción agrícola y ganadera, que modifica la distribución y la concentración de la población. Como consecuencia, el número de alumnos en las escuelas rurales sufre variaciones según la localización de la ocupación de los padres.

A los maestros y a las familias les preocupa la posibilidad de que se cierren escuelas rurales, escuelas siempre necesarias en primer

término para los alumnos, pero también para la comunidad. Cerrar escuelas rurales implica desconocer esta realidad.

Es este un problema social que como tal incumbe a toda la sociedad. Así lo manifestaron los maestros y maestras presentes en el

encuentro realizado en la sala de reuniones de la revista QUEHACER EDUCATIVO.

En este número publicamos el texto de las intervenciones de las docentes convocadas: Maestra Directora Alejandra Dego, Maestra Paola Da Silva, Maestra Directora Mariángeles Bugani y Maestra Margot Espino.

Pensando la clase. Un colectivo docente en movimiento. Tercera narrativa de la experiencia en curso

¿Cómo organizamos la clase desde lo cotidiano? ¿Cómo circula el conocimiento en el aula? ¿Cómo abordamos un programa escolar que abarca una abrumadora carga de contenidos presentados por disciplinas?

En la Metodología Natural e Integral, creada por la maestra uruguaya Cledia de Mello, encontramos una propuesta diferente que nos permite transitar nuevos caminos y ensayar ciertas respuestas a estas interrogantes.

En diálogo con nuevos aportes disciplinares, con distintas vertientes teóricas y con nuestras diversas experiencias docentes, apostamos

a reinventar desde el presente algunas ideas potentes que Cledia legó a nuestra tradición pedagógico-didáctica.

Compartimos en esta narrativa –la tercera que el colectivo pone a disposición– parte de ese recorrido que estamos transitando. Las dos publicaciones previas están detalladas en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

En este caso reflexionamos a partir de las líneas temáticas publicadas en 1988, en el marco de la elaboración de las Pautas Curriculares del

Centro de Educación Natural e Integral (CENI).

Inicialmente, la lectura de este documento nos posibilitó identificar una serie de conceptos potentes para enseñar a organizar el pensamiento, apreciando a la vez su lógica integradora en cuanto que todos los contenidos de enseñanza se presentan allí interrelacionados. En forma simultánea, contrastamos esta propuesta con los avances al presente de las distintas disciplinas y con lo explicitado en el programa escolar vigente.

Todo estuvo, asimismo, en diálogo con nuestras prácticas docentes en los más diferentes contextos y fue discutido desde la trayectoria del colectivo hasta el momento.

Gramática en la escuela

La gramática, como parte de la Lingüística, es el estudio del código o sistema lingüístico, y ha de elaborar reglas que permitan explicar los

planos y la articulación entre ellos, ya que esas “partes” se enlazan para constituir el todo, y conformar un texto (unidad de comunicación).

Dos dimensiones estructuran el lenguaje, la dimensión paradigmática y la sintagmática. La gramática se encarga de estudiar estas dimensiones,

ya sea en el plano de la selección si analizamos paradigmáticamente la lengua, o en el plano de la combinación si se realiza un estudio

de los sintagmas (verbales o nominales).

«La escuela debe enseñar la Gramática textual y la Gramática oracional» (ANEP.CEP, 2009:47) para que los niños superen el conocimiento

intuitivo que poseen de la lengua, y gracias a la reflexión descubran categorías sintácticas, morfológicas y léxicas, para comprender

y producir en forma más eficaz y con adecuación a la situación de comunicación.

Convivir en la escuela

Cuando se ejerce la docencia directa con niños y niñas que viven en contextos difíciles, se observa que hay tareas que son complicadas de

realizar, independientemente de las intervenciones didáctico-pedagógicas que se planifiquen.

El logro de los objetivos propuestos se ve enlentecido ante los plazos esperados, y los procesos de enseñanza demoran en ser concretados.

Esta realidad marca el momento en el que la planificación requiere de una mirada diferente, donde se observe más allá de lo curricular y

disciplinar para contemplar un amplio espectro de situaciones y circunstancias en las que los niños se encuentran inmersos, y que les dificultan

responder a lo que se les propone en la escuela.

En la búsqueda de explicaciones y acciones para este problema entra al salón el ámbito de la convivencia como singular protagonista, ya

que influye directamente en el aprendizaje y la formación integral de los alumnos.

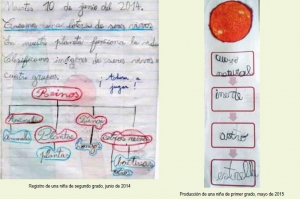

Escritura y revisión en la producción de juegos de mesa

Artículo publicado originalmente en in-fan-cia: educar de 0 a 6 años, Nº 147 (setiembre-octubre 2014), pp. 27-33. Barcelona: Asociación de Maestros Rosa Sensat. Con algunas modificaciones al texto original, la autora autoriza su publicación en QUEHACER EDUCATIVO.

La experiencia de producción de juegos fue iniciada en el año 2007 a partir de los resultados de un trabajo tesis realizado con la dirección de Emilia Ferreiro (Molinari y Ferreiro, 2007). En aquel estudio psicogenético propusimos a los niños como situación experimental –no escolar– la producción de dos listas de compras. La primera en forma manual (versión 1), y de manera inmediata –y en ausencia de la anterior – la

misma lista de palabras, pero en computadora (versión 2).

En el análisis de las producciones vimos distintas formas de resolución cuando los niños escribían, por ejemplo, “mayonesa” en escritura manual y “mayonesa” en computadora. Estos pares de palabras manual/computadora se resolvían con letras diferentes –es decir, sin identidad– con identidad parcial o total. Pero tal vez lo más interesante, y a partir del nivel silábico estricto, fue una forma de resolución particular que denominamos alternancias grafofónicas.

La producción de juegos que estamos analizando ha sido una propuesta didáctica con sentido para que los niños se enfrentaran a un problema de escritura similar al que planteamos en aquella investigación.

Una breve reflexión sobre la Enseñanza de la Física en la sociedad actual

“¿Para qué sirve la Física?”, “Dónde uso los conocimientos de Física que aprendí en la escuela?”, “¿Por qué tengo que aprender Física?”.

Preguntas como estas son frecuentemente dirigidas a profesores por parte de alumnos inquietos, aburridos o descontentos con la Física

que se les enseña en las escuelas. La intención de este texto no es responderlas enfatizando ideas que puedan remitirse a criterios personales o individuales, lo que quiero es colocar en escena aspectos de la enseñanza y del aprendizaje de la Física que aporten oportunidades de reflexión a nuestro trabajo de docencia. Otro objetivo, aun mayor, es generar la posibilidad de construcción de nuevos abordajes para la Física llevada a la escuela, de modo tal que la enseñanza de la Física gane en sentidos y significados relevantes para los alumnos. De esta manera se espera que preguntas como las que abren este texto dejen de existir, no porque no sean importantes, sino porque ya estarán respondidas entre los estudiantes.

A lo largo de este texto me propongo considerar aspectos epistemológicos y didácticos que tienen su influencia en la enseñanza de la Física,

y también evidenciar otros tantos elementos que es necesario considerar a la luz de la realidad contemporánea. Con tal fin organicé la discusión en cuatro puntos centrales, con los cuales en la sociedad actual pretendo realizar una breve inmersión sobre un mismo tema: la Física como disciplina escolar.

Comenzamos por evaluar la Física en la sociedad actual, pasando a explicitar aspectos de la Física como disciplina curricular, y de las relaciones

entre la Física y la escuela para, finalmente, formular algunos comentarios acerca de las contribuciones de la enseñanza de la Física a la formación de los individuos y de cómo hacer de esta perspectiva una práctica escolar.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO