La ciudadanía en la escuela

A modo de introducción, consideramos importante destacar ciertas características que definen la concepción de ciudadanía. El concepto es multidimensional y su variación de significados depende del contexto sociohistórico y de las relaciones de poder que se gestan en la sociedad. En este sentido, la construcción de ciudadanía se encuentra ligada a la evolución de los derechos civiles, políticos y sociales.

Este trabajo pretende realizar un recorrido por las distintas acepciones del concepto y propone algunas estrategias para facilitar su abordaje en la escuela.

Ley de Urgente Consideración. Algunos comentarios acerca de la relación entre público y privado en Educación

Una versión inicial del presente artículo fue presentada oralmente en el evento “Lo público y lo privado en el capítulo de Educación del Proyecto de Ley de Urgente Consideración”, organizado por la Red Temática de Laicidad de la Universidad de la República el 25 de junio de 2020.

En este artículo se pretende mostrar como la LUC afecta de modo importante la centralidad de la educación pública en nuestro país, introduciendo elementos que tienden a diversas formas de privatización. De este modo, nuestro país se vincula a una serie de transformaciones educativas desarrolladas a nivel global y continental en las últimas décadas. Dos colegas que han estudiado profundamente el caso chileno señalan en uno de sus textos más destacados que «...en Chile lo que básicamente ha sucedido es que la privatización ha reemplazado un sistema de educación pública

tradicionalmente fuerte, como consecuencia de radicales reformas orientadas por lógicas de mercado» (Bellei y Orellana, 2015:127).

Habrá que estar atentos a cómo se vayan sucediendo los acontecimientos en el caso uruguayo. De la capacidad que tengan quienes defienden a la

educación pública para evitar la imposición de un camino privatizador dependerá, en buena medida, que no sigamos senderos que en otras partes ya

han demostrado no ir nunca a favor de las grandes mayorías nacionales.

El desafío está abierto. Los uruguayos sabemos muy bien que la suerte de la educación pública es siempre la suerte de la educación del pueblo.

Autorregulación en el aprendizaje. Aproximaciones desde el aula y la investigación

El marco de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de ayudar a nuestros estudiantes a aprender de forma autónoma, a transferir sus conocimientos a contextos nuevos y a construir aprendizajes que les permitan adaptarse a las necesidades de los tiempos de emergencia. Asimismo, hemos podido confirmar que las estrategias que les permiten desempeñarse con mayor autonomía a la hora de aprender no surgen en forma espontánea, sino que requieren de un proceso de enseñanza explícita y premeditada con tal fin. En este contexto nos proponemos presentar el concepto de autorregulación, estrechamente vinculado a la posibilidad de desenvolverse con autonomía en contextos educativos. A las características salientes del concepto, les sumaremos algunas experiencias que hemos ido recogiendo a partir de la investigación y de nuestro trabajo en el aula. Con estos apuntes esperamos alimentar la reflexión sobre nuestras propias prácticas y ofrecer algunas herramientas que la investigación en autorregulación del aprendizaje puede aportarnos

El agua como derecho humano. Una visión desde los ecosistemas, trabajada en el campo, el patio y el aula

Proyecto marco de lo expuesto en este artículo: “El agua como derecho humano, nexo de nuestro pasado y presente”.

Participantes: Beatriz Costa, Alfonso Machado, Sofía Paullier, Claudia Simon, Andrea Tommasino, Andrés Pereira, Juan Carlos Rodríguez y Laura Brum. Responsable: Daniel Conde.

El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de extensión universitaria, llevada a cabo en equipo por un grupo de docentes de la Universidad de la República, estudiantes de la Escuela de Artes y Artesanías (CETP-UTU) y las comunidades de una escuela del balneario Solís y una escuela rural de Solís Grande, ambas en Maldonado, con el fin de compartir y motivar el trabajo en torno al agua, los ecosistemas de los que forma parte y sus usos humanos.

El proyecto fue desarrollado entre marzo y noviembre de 2018 y su tema central era el derecho humano al agua, el cual fue abordado desde la integración de diferentes temáticas incluidas en el programa escolar vigente. Se trabajó con los ecosistemas acuáticos de agua dulce y con la historia arqueológica de la zona asociada a ellos, específicamente con la cerámica indígena.

A partir de la integración de estos conocimientos, la experiencia se centró en el derecho humano al agua y al saneamiento. En este artículo presentaremos las actividades desarrolladas con el fin de conocer y valorar los ecosistemas de costa, monte ribereño, humedal y el río mismo desde su dimensión biológica, así como su integración al contexto de la normativa nacional en cuanto el agua como derecho humano, plasmado en la Constitución de la República en su artículo 47.

Editorial. Un largo camino a recorrer juntos

Ya estamos en el mes de agosto de un año 2020 muy especial que los que lo vivimos no lo olvidaremos jamás, y cuando haya pasado y miremos hacia atrás pensaremos que vivimos un sueño, lo recordaremos como una película que seguramente nos deje los más variados aprendizajes.

Cuando a mediados del mes de marzo se suspendieron clases presenciales, no sabíamos muy bien qué alcance tendría la medida, ni por cuánto tiempo se extendería. Lo cierto es que, sin dudarlo, enfrentando el miedo a lo desconocido, el magisterio uruguayo organizó guardias para que aquellos niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad no vieran resentido su derecho a la alimentación.

Pero no solamente se trataba del servicio de alimentación, sino de continuar de alguna manera el contacto con los alumnos, y fue en ese momento que los docentes buscaron las mil maneras de que ese contacto con los niños y sus familias continuara. Se inventaron diversas formas de llegar a todos a través de plataformas virtuales, WhatsApp, llamadas telefónicas, material impreso, etcétera. Es así que con mucho orgullo podemos

afirmar que el 95% de los niños matriculados en educación primaria mantuvieron contacto con sus docentes.

Día a día, el desafío era mayor; había que continuar enseñando en un escenario muy distinto al conocido, sin la presencialidad. Hecho muy difícil; muchos manifestaron no saber cómo hacerlo, pero lo cierto es que se ingeniaron para lograrlo, utilizando las herramientas con que se contaba.

En el mes de abril se convocó primeramente al reintegro de compañeros que se desempeñan en escuelas rurales. El sindicato se puso al hombro la búsqueda de que esta circunstancia transcurriera con las mayores garantías y en las mejores condiciones para docentes, niños y comunidades. Esto demandó un intenso trabajo por parte de todos los que debían reintegrarse presencialmente en situación de angustia y de temor, pero siempre con la convicción de asegurar que nuestra meta es el derecho que tienen los niños a la educación.

Así se fue ampliando paulatinamente el número de escuelas que retornaron a la presencialidad, según las distintas modalidades y en todo el país. Hoy, luego de dos semanas de vacaciones de invierno, retornamos ampliando los días de asistencia presencial en aquellas escuelas en que esto sea posible, siempre atendiendo las orientaciones sanitarias.

Pero esta emergencia sanitaria que aún estamos viviendo no solamente afectará a la economía, sino también a las relaciones sociales y, sin dudas, a la educación.

Nos aferramos a creer que el año 2020 no es un año perdido en materia educativa, que el esfuerzo de miles de docentes, de familias y de niños no fue en vano, pero tenemos que reconocer que por más que se ha ido entregando todo, las circunstancias son difíciles, que las desigualdades se profundizarán y que habrá que pensar en la necesidad de que se apliquen políticas que apunten a acompañar a los niños y niñas que presenten algún tipo de rezago. Nos referimos a programas como Maestros Comunitarios, Maestros de Apoyo, Trayectorias protegidas y todo lo que sea necesario

para reforzar los aprendizajes de los niños.

Aún queda un tiempo lectivo, casi cuatro meses en los que, dependiendo de cómo avance la situación de la COVID-19, se podrá seguir avanzando en materia educativa. Pero todo esto sucede, además, en un contexto político especial. Un cambio de gobierno, donde se presenta la Ley de Urgente Consideración (LUC) con un capítulo sobre Educación que la Federación califica de claro retroceso en materia de derechos. Una ley que plantea diversas regresiones en materia de derechos, atenta contra la Educación pública, desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública, se pierde el representante docente en los Consejos, habilita a directores a designar personal docente, desconoce el sistema de concursos como forma de acceder a los cargos, plantea la convivencia de dos estatutos o regímenes especiales, indica que se determinarán metodologías de trabajo atentando contra la libertad de cátedra. Estos son solamente algunos de los aspectos que la LUC establece en materia educativa.

Sí, todo lo antedicho sucede mientras transcurre la pandemia, sin posibilidades de que los sindicatos podamos manifestarnos masivamente. En diálogo con la sociedad, y con los cuidados necesarios de distanciamiento, uso de tapaboca y de alcohol en gel, hemos llevado a cabo varias intervenciones en lugares públicos y emblemáticos: Plaza Varela, Palacio Legislativo y Torre Ejecutiva, además de las realizadas a lo largo y a lo

ancho del país en cada una de nuestras filiales.

Pero esto no termina aquí. Mientras todo esto transcurre, se debería iniciar el proceso de negociación colectiva respecto del Presupuesto que el nuevo gobierno nacional prevé para los próximos años. Me refiero a que se debería iniciar dicho proceso, porque existen plazos constitucionales que se deben respetar, y llevar esto a cabo está resultando muy difícil. Al respecto le hemos pedido información al CEIP, además de solicitar ser convocados a comisión para iniciar la negociación lo que a la fecha aún no se ha logrado.

Se anuncian recortes al Presupuesto del CEIP, se pone en duda la gestión que llevan adelante los directores en los comedores escolares, se instala un manto de duda en el uso de dineros públicos con el fin de crear

sospechas infundadas. ¡No lo vamos a permitir!

No bajaremos los brazos. Muy por el contrario. Cuanto más complejos sean los tiempos que se avecinan, más lucha daremos y más unidos que nunca

estaremos defendiendo a la Educación Pública y los derechos conquistados para y por las niñas y los niños uruguayos.

Es nuestro compromiso... Es con todos y todas...

Mtra. Elbia Pereira

Secretaria General de FUM-TEP

Pandemia y educación pública. Algunas enseñanzas de la crisis

Cuando QUEHACER EDUCATIVO me honró con su invitación a escribir un artículo sobre la educación pública, el verano aún era joven, “pandemia” y “cuarentena” eran dos palabras que llegaban en noticias tan lejanas como un mercado de Wuhan, y nuestras preocupaciones estaban centradas en el contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyo primer borrador acababa de divulgar el nuevo gobierno.

En ese momento imaginé un posible guión para este texto: A) Procuraría mostrar de qué formas, en caso de aprobarse, la LUC tendría efectos negativos sobre la educación pública al desarticular su funcionamiento como sistema, violentar la autonomía y la participación docente, e introducir en la educación una ideología de gestión propia del ámbito empresarial. B) Constataría, con pesar, que proponer un cambio de esta magnitud

era posible porque, durante mucho tiempo y por diversas vías, se había fortalecido la percepción social de que la educación pública es un “desastre” y “está en crisis”, lo cual pavimentó el camino para que cualquier propuesta que se presentara como “La Gran Reforma” fuera aceptada sin mayores cuestionamientos. C) Señalaría que, sin embargo, es fundamental analizar los contenidos concretos de las medidas propuestas por la LUC para comprender que no resolverían ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Y esto por una sencilla razón: no es una ley diseñada

para eso, sino para ejercer más control político sobre la educación y los docentes, así como para fortalecer a la educación privada que aumenta su representación y obtiene nuevas vías de acceso a recursos del Estado. D)También intentaría dar un paso más, ya que, con todo, evidenciar las consecuencias negativas de la LUC no es suficiente, en tanto que los problemas de la educación allí siguen y es necesario plantear algo respecto a ellos: si estas medidas no, ¿entonces cuáles? E) Esto me llevaría, a su vez, a otro problema: aunque no sea una idea muy redituable electoralmente, lo cierto es que no existe algo así como una receta mágica de solución a los problemas de nuestra educación. En parte porque muchos de los problemas más importantes tienen componentes socioeconómicos y culturales que aunque impacten en la educación, su solución trasciende a las instituciones escolares. Y en parte porque la propia idea de una solución de tipo tecnocrática exterior a las comunidades educativas funciona bien para juntar votos, pero no funciona para cambiar la educación. F) Y terminaría sugiriendo que, en consecuencia, es necesario cambiar la propia forma en que pensamos la transformación educativa, para darles más lugar a la imaginación y la experimentación pedagógica, más herramientas al protagonismo docente, más puntos de encuentro entre la investigación académica, las experiencias y la elaboración de propuestas, más peso a las preguntas pedagógicas, mejores condiciones institucionales para la proyección de largo plazo, entre otros muchos temas que se podrían listar.

En fin, que de todo este enredo está hecho el debate sobre nuestra educación, y ahí andaba yo tratando de decir algo al respecto cuando irrumpió la pandemia, la cuarentena y la crisis, y puso todo patas para arriba. Aún así, en plena cuarentena, la LUC ingresó de todos modos al parlamento, evidenciando algo que las educadoras y los educadores sabemos bien: muchas veces, las formas son tan reveladoras como los contenidos. Sin embargo, la situación ya no es la misma que cuando imaginé este texto. Hoy estamos en peores condiciones para muchas cosas, pero estamos en mejores condiciones para comprender aquello que cierta propaganda no nos dejaba ver del todo bien: en los tiempos de crisis, cuando todo cae, cuando los mercados se retraen, los especuladores se retiran y los malla oro se cortan solos, lo que queda es la trama social solidaria que sostiene la vida. A esa trama pertenece la educación pública. En ella se construye, día a día, al mismo tiempo que contribuye, ella misma, a zurcir las cercanías, lazos, historias y sentidos, que van dando forma a la trama abierta de lo común.

Enseñar lengua en la virtualidad en cuarentena

La realidad nos impuso no viajar más, no salir de casa y sobrevivir en cuarentena, pero la necesidad de comunicarnos agudizó todas las posibilidades

existentes. Fue así que la comunicación entre padres e hijos y nietas debió adaptarse para seguir existiendo.

En este contexto surgió espontáneamente, por necesidad afectiva y comunicativa, una experiencia de clases de Lengua o Prácticas de lenguaje, como

se llama en alguna jurisdicción de Argentina, o clases de Idioma Español, como se llama en Uruguay.

Independientemente de la denominación, para mí se trata de Castellano, la lengua materna, de la que dos nietas de ocho y diez años, en cuarentena

en Buenos Aires, le pidieron a su abuela, en cuarentena en Bariloche, a más de 1500 km, que les diera unas clases mediante videollamadas. Este

contexto era nuevo para las interlocutoras, puesto que el aparato y la función instrumentada habían sido usados para mensajes cotidianos en un contexto espontáneo de afectividad familiar, nunca para trabajar. Pero allí surge algo interesante de resaltar en primer lugar: cómo el contexto determina la comunicación y no a la inversa.

Ante la propuesta de enseñanza de la abuela solicitada y aceptada por las niñas, se instaló un nuevo contexto comunicativo entre las tres: el trabajo de enseñar y aprender a distancia. Como toda instancia contextual fue necesario aclarar un encuadre: para qué y cómo íbamos a trabajar y los roles (docente-alumnas) que íbamos a asumir.

Una aclaración importante del contexto fue la de “no obligatoriedad” de la actividad, sino la voluntaria decisión de trabajar juntas. Esto es parte del contexto y, a la vez, fue el encuadre en un contrato aceptado por ellas.

Los clásicos y la convivencia. Secuencia e intervención docente

En el primer semestre se realizó una secuencia con la obra clásica El Flautista de Hamelín de los hermanos Grimm. Debido a la motivación y los

aprendizajes logrados a partir de esa obra, el propósito fue realizar una nueva secuencia didáctica con la intención de volver a incursionar en el género, de modo de trabajar desde la recursividad para promover en los alumnos el dominio de análisis de modos de decir, de actitudes, de situaciones y formas de resolver conflictos lejanos geográfica y cronológicamente, ya que los niños aprenden en propuestas de análisis.

Se optó por realizar una secuencia didáctica con un clásico, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, para abordar contenidos relacionados con la

literatura y con valores que propicien una armónica convivencia.

El concepto de secuencia que se adoptó es el de Dolz y Pasquier (1996), el cual refiere a la construcción de talleres de enseñanza y de aprendizaje, una

serie de actividades y de ejercicios que siguen un orden determinado con el fin de resolver, progresivamente, las dificultades de los alumnos.

Cuando los alumnos aprenden a escribir, es importante tener en cuenta los géneros textuales, es decir, sus características: son enunciados relativamente estables correspondientes a determinadas esferas de la actividad humana, puede decirse que un género textual está caracterizado por unas formas de lenguaje estable, convencionalizadas, correspondientes a situaciones de comunicación precisas (Riestra, 2014).

De esta manera permite observar y evaluar las capacidades de lenguaje de los alumnos, antes y durante la enseñanza, extrayendo las indicaciones

para la intervención didáctica. Para ellos, el trabajo sobre los géneros constituye, a la vez, la posibilidad de confrontarse en situaciones sociales efectivas de producción y recepción de los textos; dicho de otro modo, se trata de practicar el dominio de diversos géneros progresivamente.

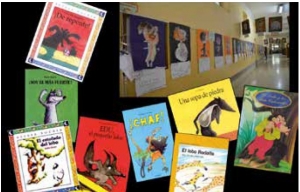

Literatura y escuela

Este artículo tiene su origen en el trabajo final de acreditación del Seminario Literatura y Escuela (2019) de la Especialización en Escritura y Alfabetización, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

El «nuevo modelo de educación literaria», como lo concibe Munita (2017:394), plantea el abordaje de la literatura como un juego dialéctico de «participación y distanciación» (idem, p. 385), donde se persiguen dos grandes objetivos: «favorecer el avance en la competencia interpretativa» y «promover la construcción de hábitos lectores así como una relación placentera y de implicación personal frente a los textos» (ibid.).

Tal como sostiene Lerner (2001), los proyectos didácticos vinculados con la lectura literaria tienen propósitos personales: para compartir con otros lectores, para adentrarse en el mundo de un autor, para identificarse con un personaje, para vivir aventuras que van más allá de lo cotidiano y real... Ante un texto literario, el lector se siente autorizado a centrarse en la acción y saltearse fragmentos, o a releer varias veces algunas frases que por cualquier motivo le impactan (belleza, ironía, precisión), a dejarse llevar por las imágenes o evocaciones que se generan en él.

Para acceder al mundo de la escritura, el niño requiere de un lector experto para incorporar vocabulario, expresiones, maneras diferentes de transmitir las cosas propias del lenguaje escrito. «Sólo por medio de la lectura, escuchando el lenguaje escrito leído en voz alta» (Smith, 1983 apud Kaufman y Lerner, 2015:10), el niño logra descubrir que el habla y el lenguaje escrito no son lo mismo. Si entendemos que leer es comprender el mensaje escrito, entonces quien escucha también lee. Si bien el niño no se encarga de la “decodificación”, su rol es muy activo, pues debe imaginar situaciones, personajes, relacionar una sucesión de hechos, recurrir a la memoria, concentrarse, anticipar y de alguna manera construir un significado que sea coherente con sus vivencias y su contexto, con sus conocimientos.

En este marco conceptual, enseñar literatura en la escuela implica, por parte del docente, planificar, pensar en los aspectos relevantes del texto que desea discutir, conocer la obra y tener seguridad acerca de las intervenciones a realizar. Es fundamental tener claro qué competencia se va a trabajar, para seleccionar el texto a presentar en función de sus características. A modo de ejemplo, según los cuentos propuestos, El estofado del lobo de Keiko Kasza podría adecuarse muy bien para trabajar la formación del hábito lector, buscando la respuesta emocional y afectiva del niño, potenciando la participación y circulación social.

Derechos y oportunidades en la alfabetización inicial

Este artículo fue adaptado del original publicado en la Revista Práxis Educacional, Vol. 15, Nº 35 (Octubre/Diciembre 2019)

El artículo analiza las decisiones político-pedagógicas en torno a la elección del objeto de enseñanza en momentos de la alfabetización inicial y a la

valoración de los alumnos como ciudadanos portadores de saber, como personas con derecho a poner a prueba y transformar las conceptualizaciones no convencionales sobre la escritura en las situaciones de enseñanza. A fin de profundizar el sentido de estos enunciados, desde un marco constructivista se analizan textos producidos por alumnos de educación infantil y un fragmento de las interacciones en el aula en situación de escritura por los niños. La posibilidad de interpretar estos procesos de construcción conceptual en los alumnos es central para comprender el valor de las transformaciones en la escritura infantil y el tipo de problemas que los educadores necesitan plantear en las situaciones de enseñanza.

Para finalizar, se explicitan algunas discusiones teóricas con la perspectiva de conciencia fonológica y con aportes de las neurociencias.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO