Presentación. Pensar, hacer, escribir Compartir una secuencia institucional

Como equipo de investigación centramos nuestro trabajo en reflexionar sobre las prácticas de enseñanza. Todo comienza con un estudiar y trasponer, elaborar y adecuar para llevar al aula, documentar y analizar para volver a pensar sobre lo hecho. Explicar y compartir lo vivido con nuestros alumnos, intercambiar, es la esencia de cada jornada.

Presentamos el aporte desinteresado de Lúcia H. Sasseron, Licenciada en Física, Doctora en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo. Con su trabajo, escrito especialmente para QUEHACER EDUCATIVO, abrimos la selección de artículos sobre enseñanza de la Física.

Presentamos luego una secuencia institucional conformada, a su vez, por secuencias de nivel o de grado, que abarca de cuatro años a sexto

grado. En ella compartimos parte del trabajo realizado sobre contenidos de Mecánica.

Robotizando la Física

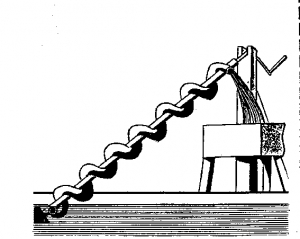

“Robotizando la Física” se implementó buscando integrar la enseñanza de la Física con la robótica educativa, abordando en un quinto grado

el contenido “las máquinas simples”. Dicho contenido lo encontramos dentro del programa escolar en tercer grado, pero debemos recordar

que se encuentra implícito en los grados siguientes.

De todos modos se aborda el contenido en un nivel de complejidad mayor, controlando el grado de profundización del saber pertinente

para un quinto grado.

Con “Robotizando la Física” se busca que el niño se acerque a través de la robótica educativa, en un entorno guiado, motivador y lúdico,

de una manera diferente a lo que acostumbra a ver, y genere así avances en sus representaciones sobre las máquinas simples. Esto le da al

niño la posibilidad de tener mayores herramientas para construir los conceptos.

El uso de la robótica educativa en la enseñanza de la Física, para complementarla así como para potenciar un modelo educativo más activo y dinámico, es probablemente el reto más importante...

A lo largo de este trabajo, los niños fueron realizando diferentes proyectos de modelos robóticos.

“Canciones compartidas” Proyecto de lectura en segundo grado

El presente artículo versa sobre un proyecto de clase “armado de un cancionero” en segundo grado. Surge la necesidad de recopilar coplas y

canciones para no olvidarlas, ya que la profesora de Educación Musical ha enseñado varias que gustaron mucho, al igual que lo han hecho

las maestras de años anteriores y del presente año. También se incluyen coplas y canciones compartidas por las familias.

El propósito didáctico de este proyecto es que los niños lean por sí mismos; tanto aquellos que ya lo hacen de forma convencional como

los que no. Se busca que lean construyendo estrategias durante la lectura, guiados por un claro propósito social: recopilar canciones y compartirlas con la familia.

Las pruebas estandarizadas de evaluación. Un enfoque crítico y propositivo

Ningún instrumento de evaluación en lo social/educativo es neutro. Son prácticas sociales construidas históricamente, y responden a procesos estructurales o coyunturales ligados a demandas que provienen con frecuencia de intereses y lógicas de otros campos, exógenos a una educación con centro en la persona y su sociedad de pertenencia. Por ese motivo es necesario analizar críticamente los dispositivos que surgen

o se aggiornan. Este último es el caso de las pruebas estandarizadas.

Consisten básicamente en las llamadas pruebas objetivas y, como todos sabemos, son diseñadas y se aplican en versiones nacionales e internacionales.

No abordaremos en este artículo el aspecto técnico de las pruebas estandarizadas, es decir, su metodología de diseño, su validación, su aplicación y el análisis estadístico de los datos recabados por estos dispositivos. Nuestros cuestionamientos a estas pruebas no radican en los mecanismos técnicos de su producción y posterior tratamiento, propios de la psicometría, que presuponemos que son metodológicamente

correctos.

Lo que motiva este artículo son las razones de su auge actual en buena parte del mundo, su lógica e ideología de base, sus limitaciones en relación a lo que se plantean medir, así como sus potenciales riesgos y efectos constatables en aquellos países que vienen transitando por su aplicación con carácter certificativo. Nos planteamos, asimismo, qué papel podrían tener, integradas en una evaluación que tenga en cuenta la multidimensionalidad y complejidad de los aprendizajes.

De lo anterior surge la intención teórica y ético-política de este trabajo: cuestionar la neutralidad proclamada de estos instrumentos para contribuir a problematizarlos en lugar de “darlos por buenos”, así como para recuperar su eventual potencial en términos de una educación concebida como derecho humano y no como mercancía.

Una mirada a la Literatura para niños y jóvenes en la Banda Oriental del siglo XIX

En el alba de nuestra independencia no se hablaba de literatura para niños y, de acuerdo con un criterio de documentación oral o escrita,

se podría afirmar que tampoco poseíamos material de origen autóctono para esos destinatarios.

Las primeras manifestaciones son un fenómeno de transculturación (clásica, española, francesa) que, de una forma directa o indirecta, propone

la temática de una posible literatura infantil. La dominación española tuvo, por diferentes razones, un enfoque distinto en cada una de las regiones conquistadas.

En la Banda Oriental, el siglo XIX se inició con escasa tradición cultural. El primer librero se instaló en San Felipe, hoy Montevideo, a fines del siglo XVIII, y la primera biblioteca pública se estableció en 1816. Los centros de enseñanza y difusión cultural se fundaron con retraso (en 1743, en un Memorial que envió el Cabildo al rey decía que funcionaba una escuela de los Padres Franciscanos, y recién en 1793 se creó la Casa de Comedias). La imprenta hizo un pasaje fugaz con los ingleses, y la de 1810 fue regalo de Carlota de Borbón para difundir ideas contrarrevolucionarias.

No hay un interés cultural y sí un riguroso control de ingreso de lecturas para impedir la difusión de las Nuevas Ideas. Sin embargo, en un inventario de 1790 figuran libros de carácter liberal, como la Enciclopedia, algunos volúmenes de Montesquieu y Voltaire. Con respecto a la Literatura Infantil solo podemos consignar los nombres expuestos que configuran un esbozo del género, y van marcar el camino que hará eclosión en el siglo XX.

Proyecto Aratirí Un análisis desde el aula

El acercamiento del alumno hacia las Ciencias Sociales es un camino progresivo en el cual se ha encontrado con diferentes posturas y teorías

en los ocho años de escolaridad. Han trabajado desde lo cercano a lo lejano, vivenciando las diferentes formas de organización, explotación

y convivencia de las sociedades de nuestro país y del mundo. Imágenes, mapas, relatos han sido la base para que su idea del mundo fuera

tomando forma de acuerdo a sus ideas previas, fueran erróneas o no.

Todo ello hizo que se encontraran en sexto grado con una postura y un bagaje de conocimientos con los cuales comenzamos a ver qué sucede en nuestro territorio con respecto a los recursos que poseemos. Esos conocimientos no solo eran de la estructura y composición de las tierras, sino también de todos aquellos aspectos sociales que influyen en el medio buscando determinados fines. Es así que iniciamos un proceso de reflexión y allí apareció el planteo de un proyecto que se está por llevar adelante en nuestro país: la megaminería a cielo abierto.

Isostasia, su relación con la construcción y destrucción de productos geológicos. Una propuesta de enseñanza

¿Por qué es importante enseñar Geología en la escuela? Para dar respuesta a esta pregunta debemos precisar qué estudia, a grandes rasgos,

la Geología como ciencia: los procesos geológicos y sus productos (por ejemplo, un mineral como el talco, las montañas o el fondo oceánico).

En este escenario es importante tener presente que casi todo lo que nos rodea proviene de esos productos geológicos. Para ejemplificar lo que precede imaginemos esta situación: si encontráramos un cortometraje sobre la desaparición paulatina de todos los materiales elaborados a partir de esos productos en una ciudad, observaríamos cosas como estas: la caída y posterior desvanecimiento de los edificios, la desintegración de todo medio de transporte artificial, la desaparición de la vestimenta de las personas y tal vez... la desaparición de nosotros

mismos; en realidad, la ciudad entera (o casi su totalidad) desaparecería.

Escolarizar esos contenidos disciplinares (hablamos ahora de la geología escolar) implica, entre otras cuestiones, Isostasia, su relación con la construcción y destrucción de productos geológicos. Una propuesta de enseñanza promover el conocimiento del origen de los procesos geológicos y sus resultados (productos geológicos). Es decir, enseñar Geología implica, entre otros contenidos, habilitar espacios para: (1) el conocimiento y la comprensión del aspecto geológico de la dimensión física del ambiente, (2) su relación con otros aspectos de esa dimensión, (3) su vinculación con otras dimensiones ambientales (por ejemplo: la social); todo ello para la formación de un ciudadano y una ciudadana críticos y conscientes de su papel como, empleando el recurso metafórico, seres geológicos (influyentes en los procesos geológicos e influenciados por los mismos). El acercamiento de los niños y niñas en la escuela a contenidos geológicos permite la aprehensión de ciertas herramientas analíticas (conceptuales y metodológicas) para una lectura de la realidad ambiental. Hacemos referencia al aprendizaje de saberes científicos que generan un desarrollo intelectual específico, un pensar científicamente sobre esa realidad (Dibarboure, 2009).

Dos viejas conocidas: la mediatriz y la bisectriz

En un artículo anterior señalábamos la presencia de las construcciones geométricas en la escuela y el lugar de las mismas en la construcción

de los conocimientos geométricos.

Allí destacábamos que «…adquieren un rol fundamental en la elaboración de una red de conceptos geométricos» (Duarte, Guichón y Luaces; 2014:28).

Esta vez centraremos la mirada en diferentes construcciones de dos figuras conocidas: la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Justificaremos las clásicas construcciones con regla y compás reconociendo en ellas las propiedades de las figuras, y a partir de estas buscaremos construcciones alternativas. Analizaremos también vínculos entre los procedimientos de construcción y la elaboración de nuevos conocimientos sobre las figuras.

Te invitamos a que nos acompañes durante la lectura del artículo con lápiz, papel, regla, escuadra y compás a mano para que completes algunas de las construcciones que proponemos, elabores figuras de análisis cuando lo creas necesario y pongas a prueba las afirmaciones que consideres dudosas.

El método científico

¿Qué pasa con el lenguaje?

Todos estamos profundizando ansiosamente en los procesos de adquisición de la lectura y la escritura y es muy necesario. Pero, ¿escuchamos a los niños que entran a primero? ¿Y a los que están en 6to.? ¿Qué pasa con la lengua hablada?

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO