Construcción de Ciudadanía

El Programa Escolar vigente incorporó Construcción de Ciudadanía entre las disciplinas escolares, abarcando bajo ese título diversos aspectos que hacen a la formación del ciudadano.

Estos aspectos incluyen saberes que pertenecen a distintos ámbitos del conocimiento, tanto los elaborados por distintas disciplinas como el “saber común” que portan quienes participan de la vida escolar (alumnos, docentes, comunidad).

Los saberes disciplinares involucrados integran, según indica el Programa Escolar, saberes filosóficos, antropológicos, sociológicos, políticos,

jurídicos y psicológicos.

Se jerarquizan la Democracia como forma de vida, los Derechos Humanos como valores universales y la Cultura de Paz.

Luego de revisar la concepción de ciudadanía a través de la historia, el Programa Escolar señala que es preciso apuntar a la construcción de una concepción alternativa de ciudadanía desde una perspectiva multidimensional: civil, política y social.

Advertimos que el reto pedagógico es enorme. Se nos propone, desde una multiplicidad de aportes de diferentes fuentes, elaborar proyectos

de enseñanza que más que transmitir contenidos, logren moldear en cada uno de nuestros niños un ciudadano crítico, responsable, solidario, cooperativo, con capacidad de resolver conflictos pacíficamente y partícipe activo de los asuntos de su comunidad local, de su país y del mundo.

Ante este desafío, en el presente número ofrecemos algunas propuestas elaboradas por docentes y profesionales de diversas áreas relacionadas con la temática, con el fin de contribuir en alguna medida a la difícil tarea que se le presenta a los maestros.

¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias?

Ante la (re)aparición de “las competencias” en el sistema educativo del país, por ahora oficialmente en el Marco Curricular para la Primera

Infancia (0 a 6 años) y también, aunque en etapa inicial en Primaria, sin participación amplia de los docentes, con escasa difusión teórica y sin que se explicite públicamente su fundamentación educativa, el texto que sigue se propuso reflexionar, desde la teoría crítica de la educación, sobre una serie de preguntas que el tema convoca: ¿A qué responde hoy su (re)aparición o aggiornamiento en el mundo, y específicamente en el país?; ¿hay una única concepción de “competencias”?; ¿cuáles son sus supuestos básicos?; ¿de qué dependen las indispensables opciones a realizar?; ¿cuáles son algunas de las implicancias con relación a su implementación, a su dimensión pedagógica y a sus potenciales riesgos?

Trataremos el tema, por demás complejo en sí mismo, desde un triple abordaje, dentro de los límites de un artículo.

▶ Contextualizado en tiempo y espacio, a los efectos de “historizar su presente” y visualizar a qué factores sociales y económicos respondió su origen y responde su reaparición actual.

▶ Conceptual y teórico-político, en cuanto a que el concepto de competencias no es unívoco, no es neutro, ni es aceptado unánimemente,

aunque en la perspectiva dominante aparece como tal.

▶ Propositivo, en términos de sugerencias básicamente metodológicas tomando como base nuestro “deber ser” conceptual, teórico (y metateórico) inicial, con relación a cómo se viene procesando institucionalmente la política educativa de las competencias que se está implementando.

Caminos alternativos para la inclusión. Tránsito Educativo de la Educación Primaria a la Educación Media Básica

Transitar de la escuela al liceo o la UTU parece un tema sencillo, una situación esperada por los alumnos y sus familias, que no debería

asombrar. Sin embargo, cuando el cambio se produce, se suscitan incertidumbres que no se animan a cuestionar. El silencio los ubica en una

situación de vulnerabilidad ante lo desconocido, ante la inseguridad de una realidad fuertemente institucionalizada (en el discurso), pero muy

poco vivida.

Si nos posicionamos en el ámbito escolar, las familias y los alumnos tienen arraigada su práctica; sus tiempos y sus espacios responden

a las solicitudes planteadas. Se vinculan con los actores, deciden y participan en un terreno educativo que les es familiar durante el período

escolar en el que se van desarrollando.

En ese sistema de enseñanza y aprendizaje, las apreciaciones personales del éxito y del fracaso son relevantes; y sin duda, atraviesan ese

pasaje de Educación Primaria a Educación Media Básica, condicionando las formas de pensar y de posicionarse. Y ante esta situación es indispensable pensar «no sólo remover los obstáculos de acceso, sino promover aquellas formas de organización institucional y de trabajo

pedagógico que se requieren para que todos y todas logren los aprendizajes a los que tienen derecho» (Terigi, 2009:10).

De esta manera, considerar «escuela inclusiva a aquella que asume su función de promover el aprendizaje y el desarrollo de todos los educandos» (ibid., p. 11), optimizará la calidad educativa y recuperará la “singularidad” como desafío en la construcción de la ciudadanía, como promotora de un diseño de intervención que dé rienda suelta a la posibilidad, al desarrollo de habilidades personales, al trabajo en equipo, que permita “ver”, en el marco del derecho a la Educación, esa historia que necesita se escuche, se valore, se dignifique.

Cuerpo y Arte en la escuela El cuerpo y la música: un encuentro posible (Parte 2)

Continuando la reflexión sobre la relación Arte y Cuerpo, y el lugar que le otorgamos desde nuestras prácticas educativas en las aulas,

nos focalizaremos en las potencialidades que nos ofrece el cuerpo como instrumento de comunicación, expresión y percepción.

«El cuerpo moldeado por el contexto social y cultural (…), es ese vector semántico por medio del cual se construye la evidencia de

la relación con el mundo: actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción (…), la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, (…) la relación con el sufrimiento y el dolor...» (Le Breton, 2008:7)

El abordaje del cuerpo como eje vertebrador de las propuestas de enseñanza no debería limitarse al área artística. La resignificación y utilización del mismo como espacio de síntesis y protagonista de los aprendizajes, constituye un eje transversal a todas las áreas del

conocimiento. Se trata de despertar en el cuerpo del maestro y del alumno, la sensibilidad para «acoger los conceptos, hacerlos propios, transformarlos » (Kesselman, 2005:19).

Desde esta perspectiva, el abordaje del Área del Conocimiento Artístico interpela también corporalmente al maestro, ya que lo invita a poner

el cuerpo, lo ubica como un ser afectado.

Alumnos y docentes se involucran en su totalidad en la tarea. El cuerpo cobra así protagonismo como el escenario donde confluyen todos

los lenguajes y las posibilidades de expresión.

En el área artística, este encuentro desde la “corporeización” de los aprendizajes puede hacerse transversal a todas las disciplinas, brindando

la posibilidad de la integración interdisciplinar hacia adentro del área misma, en lo que Eisner considera su dimensión intrínseca (apud ANEP. CEP, 2009:71).

Esta vinculación se da en forma armoniosa, en el entendido de que es en el cuerpo y a través de él donde se completan y materializan las

posibilidades de expresión, creación y comunicación, sin perderse la especificidad de cada disciplina.

Mesa redonda: "Universalización de la Educación Inicial"

Durante el presente año, FUM-TEP celebra sus primeros setenta años de vida.

Como organización sindical que reúne a los trabajadores de la Educación Primaria pública, hemos aceptado el desafío de contribuir al

desarrollo profesional de los maestros a través de actividades organizadas por la revista QUEHACER EDUCATIVO.

Así surge la propuesta de realizar un ciclo de Mesas Redondas que se desarrollaron durante los meses de setiembre y octubre, abordando

temas vinculados a Educación Inicial, Educación Rural, Educación e Igualdad. Las exposiciones de los docentes convocados fueron

filmadas, y se encuentran disponibles en el canal QUEHACER EDUCATIVO al cual se accede a través de la página web de FUM-TEP o el canal de youtube del Quehacer Educativo: https://www.youtube.com/channel/UClMxy_hJHEmxz-gtWg2NSkw/videos

Del conflicto, de la convivencia y de la cultura política

Las formas que las violencias vividas por los adolescentes y jóvenes han adoptado en el país han sufrido grandes modificaciones en los últimos veinte años. Nos concentramos aquí en aquellas que se vinculan a los problemas de convivencia y al conflicto escolar en el ámbito de la enseñanza media básica en Uruguay.

Efectivamente, los centros de enseñanza constituyen espacios en los cuales el conflicto y la violencia son tramitados permanentemente.

En la mayoría de ellos se observa la naturalización de la figura del adolescente violento, como causante del conflicto escolar. Asimismo,

crece paulatinamente la separación del centro educativo y de la comunidad, separación que se agudiza con los actos de violencia que algunos

padres tienen contra los docentes.

Lo que procuraremos mostrar es la relación existente entre respuestas individualizantes (sanción, expulsión, derivación) y la consolidación

de prácticas que sitúan en el adolescente peligroso y su familia las causas de la violencia escolar. Malos resultados, exclusión escolar, construcción de la figura de adolescente peligroso, y separación de la comunidad y de los padres, constituyen los ejes en que se juega y expresa el conflicto educativo. En este escenario focalizamos algunas posibilidades que la participación ofrece, a pesar de las dificultades

que algunos dispositivos basados en ella puedan presentar.

Consideramos que la violencia en la educación y el conflicto social se comprenden con mayor claridad, cuando partimos de una perspectiva

centrada en las dinámicas institucionales de que se alimenta el conflicto escolar. Ello evita el riesgo de caer en el simplismo de adjudicarle

al adolescente o a los padres “violentos” –en cuanto figuras recurrentes en que los actores educativos sitúan la culpa de un cotidiano escolar surcado de desencuentros– la responsabilidad de la violencia que se quiere erradicar.

La importancia de indagar en el tema propuesto radica en que los problemas de violencia escolar dan cuenta de fenómenos clave de la dinámica contemporánea de la exclusión educativa. Específicamente, comprenderlos supone explicar cómo se construye el proceso de exclusión escolar, de qué modo la institución participa del mismo y qué tipo de cultura política se va consolidando en la Enseñanza Media de cara a los nuevos desafíos que el mandato de universalización trae consigo.

Proyecto "Muévete a tu ritmo"

De la reflexión del colectivo surge, a iniciativa de los docentes a cargo de los talleres de Danza y Educación Física, la organización de un taller a desarrollarse a partir de las 12:15 que contemple los intereses del alumnado, reorganice el espacio y el tiempo, y mejore el clima de convivencia.

Para la elaboración del Proyecto se tomó como punto de partida la situación problema, los objetivos del Proyecto Pedagógico Institucional

y de las Áreas del Conocimiento que involucra, los aprendizajes, intereses y opiniones de los niños, los recursos humanos y materiales

de que dispone la escuela.

Elaborada la propuesta “Muévete a tu ritmo”, se presenta a los alumnos en la modalidad de asamblea de niños. Los alumnos manifiestan

alto grado de aceptación y proponen diferentes ritmos que les gustaría interpretar.

Pensando la clase. Un colectivo docente en movimiento. Tercera narrativa de la experiencia en curso

¿Cómo organizamos la clase desde lo cotidiano? ¿Cómo circula el conocimiento en el aula? ¿Cómo abordamos un programa escolar que abarca una abrumadora carga de contenidos presentados por disciplinas?

En la Metodología Natural e Integral, creada por la maestra uruguaya Cledia de Mello, encontramos una propuesta diferente que nos permite transitar nuevos caminos y ensayar ciertas respuestas a estas interrogantes.

En diálogo con nuevos aportes disciplinares, con distintas vertientes teóricas y con nuestras diversas experiencias docentes, apostamos

a reinventar desde el presente algunas ideas potentes que Cledia legó a nuestra tradición pedagógico-didáctica.

Compartimos en esta narrativa –la tercera que el colectivo pone a disposición– parte de ese recorrido que estamos transitando. Las dos publicaciones previas están detalladas en las referencias bibliográficas al final del trabajo.

En este caso reflexionamos a partir de las líneas temáticas publicadas en 1988, en el marco de la elaboración de las Pautas Curriculares del

Centro de Educación Natural e Integral (CENI).

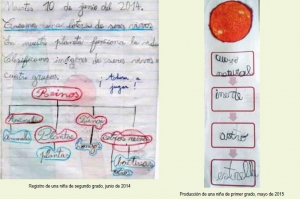

Inicialmente, la lectura de este documento nos posibilitó identificar una serie de conceptos potentes para enseñar a organizar el pensamiento, apreciando a la vez su lógica integradora en cuanto que todos los contenidos de enseñanza se presentan allí interrelacionados. En forma simultánea, contrastamos esta propuesta con los avances al presente de las distintas disciplinas y con lo explicitado en el programa escolar vigente.

Todo estuvo, asimismo, en diálogo con nuestras prácticas docentes en los más diferentes contextos y fue discutido desde la trayectoria del colectivo hasta el momento.

Geometría en el primer nivel escolar ¿Cómo avanzar hacia los conocimientos geométricos?

Los niños ingresan a primer grado con conocimientos acerca de las figuras geométricas.

Pero ¿esto responde a una construcción de un concepto desde las propiedades de las figuras o a la memorización producto de una enseñanza

ostensiva y nominalista? Cuando les presentamos un cuadrado, un rombo, un trapecio, nos dicen que todos “tienen cuatro líneas y cuatro

puntas”.

Nombrar las figuras y sus características generales, como el número de lados, no es un problema para nuestros alumnos.

Es nuestro objetivo de enseñanza que esos conocimientos avancen hacia la conceptualización de esas y otras características de las

figuras.

Entendemos que en matemática, los aprendizajes se producen al enfrentar a los alumnos a problemas; verdaderos desafíos que impliquen

poner en juego lo que saben para movilizar certezas y promover avances.

A la hora de planificar, el docente debe tener en cuenta qué representará un problema para sus alumnos. Si pedimos a los niños de este nivel

que identifiquen por su nombre figuras que ya conocen y las presentamos en la posición habitual, probablemente esto no representará un

problema. Pero sí podemos plantear situaciones que les permitan reconocer ciertas características y establecer algunas relaciones.

APORTES A CONCURSO DE OPOSICIÓN 2019 PARA MAESTROS

La revista Quehacer Educativo de la FUM-TEP, realiza aportes para los maestros concursantes de educación común y educación inicial.

Para esto se han grabado una serie de videos que se encuentran disponibles, en el canal de youtube del Quehacer. Podrán acceder haciendo clic en el siguiente enlace:

Canal Quehacer: Concursos de Oposición 2019

Es importante destacar que son un aporte de maestros y profesores de todo el país.

Suscripción a la revista

Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO